|

26.05.2020

News

Markus Böll

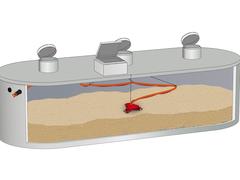

Mall-Pelletspeicher – jetzt auch oval und mit 30 m3 --- Neu seit 10. April 2020: ABKW-Abscheider von Mall mit DIBt-Zulassungen und Bauartgenehmigungen

|

|

27.01.2021

News

Dr.-Ing. Dipl.-Math. Igor Borovsky

19. Deutscher Schlauchlinertag und 10. Deutscher Reparaturtag in Kassel

|

|

28.01.2021

News

Alexandra Bartschat

DWA veröffentlicht Publikationsverzeichnis und Veranstaltungsprogramm 2021

|

|

29.01.2021

News

Amiblu Germany GmbH

Platzsparender Stauraumkanal in Form einer Harfe

|

|

(Bild: Video: Fachgerechter Einbau von FBS-Betonbauteilen für Abwasserleitungen und -kanäle) Zur Einführung empfehlen wir nachfolgendes Video: Fachgerechter Einbau von FBS-Betonbauteilen |

|

(Bild: Stopfbuchsenverbindung) Stopfbuchsenverbindung

„Eine Stopfbuchsenverbindung ist eine bewegliche Rohrverbindung, deren Dichtwirkung durch Zusammenstecken von Spitzende und Muffe und anschließendes Verpressen eines elastischen Dichtmittels durch einen Stopfbuchsenring erzielt wird.“ (Bild: Klebeverbindung) Klebeverbindung

„Eine Klebeverbindung ist eine Rohrverbindung, deren Dichtwirkung durch Verkleben der zu verbindenden Rohrenden erzielt wird. … |

|

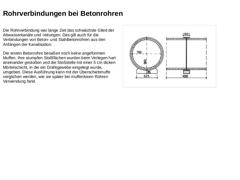

Die Rohrverbindung war lange Zeit das schwächste Glied der Abwasserkanäle und -leitungen. Das gilt auch für die Verbindungen von Beton- und Stahlbetonrohren aus den Anfängen der Kanalisation. Die ersten Betonrohre besaßen noch keine angeformten Muffen. Ihre stumpfen Stoßflächen wurden beim Verlegen hart aneinander gestoßen und die Stoßstelle mit einer 5 cm dicken Mörtelschicht, in die ein Drahtgewebe eingelegt wurde, umgeben. Diese Ausführung kann … |

|

Die verbreitetste Art der Elastomerdichtungen war lange Zeit die Rollringdichtung. Der Dichtring wird hier unter Vordehnung auf das Spitzende des zu verlegenden Rohres aufgezogen und rollt unter gleichzeitiger Verformung beim Einschieben in die Muffe des bereits eingebauten Rohres in seine endgültige Lage. Die Dichtwirkung wird durch die beim Zusammenpressen des Dichtringes entstehende Anpresskraft (Rückstellkraft) erzeugt. |

|

Bei der Gleitringdichtung wird der Dichtring unter Vordehnung in seiner endgültigen Position in einer Kammeraussparung bzw. vor der Schulter (auch Stützschulter genannt) des Spitzendes aufgelegt (Animation). Beim Zusammenschieben wird der Dichtring, ohne seine Lage zu verändern, verpresst und erreicht auf diese Weise seine Dichtfunktion. Eine Stoßfuge zwischen den Rohren von 10 mm bis max. 20 mm (Mindestmaß 5 mm nach DWA-A 139) erlaubt entsprechende … |

|

Bis etwa 1925 bestand die eigentliche Dichtung aus plastischem Ton oder Mörtel aus Zement bzw. hydraulischem Kalk. Damit der Dichtstoff nicht in das Rohrinnere eindringen konnte, wurde der Ringraum selbst zuvor durch eine 2 cm bis 3 cm starke, geteerte Hanfstricklage (Teerstrick) abgedichtet. Nach dem Eindrücken des Dichtstoffes wurde die Muffe mit einem Ton- bzw. Zementwulst eingehüllt (Bild). (Bild: Steinzeugverbindung bis Anfang 20. Jahrhundert) (… |

|

Schwierigkeiten beim Umgang mit diesem Dichtmittel, steigende Lohnkosten und der Mangel an Fachkräften führte später bei den Anwendern zur Forderung nach Herstellung unverwechselbarer Dichtelemente, die eine Entwicklung auslöste, die schließlich über die Konusdichtung (1955) konsequent zu einer Rohrverbindung führte, bei der das Dichtelement fest mit dem Rohr verbunden ist. Es handelt sich dabei um die 1965 eingeführten werkseitig vorgefertigten Steckmuffen … |

|

|

|

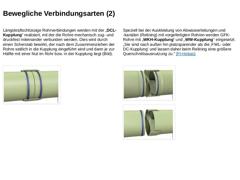

Längskraftschlüssige Rohrverbindungen werden mit der „DCL-Kupplung“ realisiert, mit der die Rohre mechanisch zug- und druckfest miteinander verbunden werden. Dies wird durch einen Scherstab bewirkt, der nach dem Zusammenziehen der Rohre seitlich in die Kupplung eingeführt wird und dann je zur Hälfte mit einer Nut im Rohr bzw. in der Kupplung liegt (Bild). (Bild: Verbindung von in offener Bauweise verlegten GFK-Rohren in Anlehnung an [FI-Hobasb] - … |

|

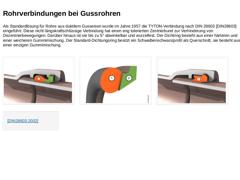

Als Standardlösung für Rohre aus duktilem Gusseisen wurde im Jahre 1957 die TYTON-Verbindung nach DIN 28603 [DIN28603] eingeführt. Diese nicht längskraftschlüssige Verbindung hat einen eng tolerierten Zentrierbund zur Verhinderung von Dezentrierbewegungen. Darüber hinaus ist sie bis zu 5° abwinkelbar und wurzelfest. Der Dichtring besteht aus einer härteren und einer weicheren Gummimischung. Der Standard-Dichtungsring besitzt ein Schwalbenschwanzprofil … |

|

(Bild: Blick in eine innerstädtische Baugrube mit Gleitschienen-Grabenverbaugeräte mit Stützrahmen) Die offene Bauweise zur Verlegung von Abwasserleitungen und -kanälen ist charakterisiert durch… -

das Ausheben eines Grabens,

-

die Verlegen der Leitung im Schutz einer Böschung

-

oder eines Verbaus und anschließendes Verfüllen des Grabens (Grabenleitung).

|

|

Für die Planung werden unter anderem Informationen zum geplanten Bauwerk und zu den örtlichen Randbedingungen benötigt. In der Praxis zeigte sich, dass insbesondere folgende Punkte besonders kritisch sind: -

Art und Beschaffung des Baugrundes

-

Grundwasserverhältnisse

-

Trasse und Tiefenlage

-

Werkstoffe und Abmessung der zu verlegenden Rohre

-

Sicherung angrenzender, ober- und unterirdischer Bauwerke

|

|

Angaben über den Baugrund und dessen Eigenschaften (Bodenkennwerte) sowie über die Grundwasserverhältnisse sind nach [DWAA139:2019] unter anderem erforderlich für die… -

Wahl und statische Berechnung des Baugrubenverbaus

-

Wahl und hydraulische Berechnung von Grundwasserhaltungsmaßnahmen

-

Wahl und statische Berechnung der Rohre

-

Planung von Maßnahmen bei nicht tragfähigem oder instabilem Baugrund

-

Vorgaben bei Schadstoffbelastung des Baugrunds

-

Planung …

|

|

Die Baugrundverhältnisse müssen bekannt sein oder entsprechend DIN EN 1997-2 und DIN 4020 erkundet werden. Verfahren für geotechnische Untersuchungen nach DIN 4020 sind: -

Luftaufnahmen

-

Direkte Aufschlüsse

-

Vorgegebene und einsehbare Aufschlüsse

-

Schürfe

-

Bohrungen

-

Indirekte Aufschlüsse

-

Laborversuche

-

Bodenproben

-

Gesteins- und Felsproben

-

Wasserproben

-

Feldversuche in Boden und Fels

[EN1997-2:2012] [… |

|

(Bild: Baugrundaufschluss mittels Rammsondierung) Die Anzahl und Abstände der Baugrundaufschlüsse müssen nach den geologischen Gegebenheiten und den bautechnischen Fragestellungen gewählt werden und sollten in der Regel zwischen 50 m und 200 m betragen. Die Tiefe der Aufschlüsse muss alle durch das Bauwerk beeinflussbaren Bodenschichten erfassen und mindestens 2 m unter Grabensohle geführt werden. Bei nicht ausreichend tragfähigem Baugrund muss der … |

|

|

|

Der Umfang für die Beurteilung des Angriffsvermögens von Wässern, Böden und Gasen wird maßgeblich durch den Rohrwerkstoff bestimmt. Für die Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe sind die Anforderungen der DIN 50929-3 einzuhalten. [DIN50929-3:2018] Zementgebundene Werkstoffe können nach DIN 4030 durch Wässer und Böden angegriffen werden, wenn sie folgende Bestandteile enthalten: -

freie Säuren,

-

Sulfide,

-

Sulfate,

-

Magnesiumsalze,

|

|

Schematische Darstellung der Einflussnahme von Regeln und Rahmenbedingungen auf die Bauaussführung: |

Planung / „Theorie“ |

Ausführung / „Praxis“ |

|---|

|

Normen/Regelwerke: -

DWA – A 127

-

DIN EN 1295

-

Werkstoffnormen

|

>>> |

Statische Berechnung |

>>> |

Bauausführung

Arbeitssicherheitsvorschriften |

|

Baustellenspezifische

Randbedingungen |

>>> |

|

Normen/Regelwerke: -

DIN EN 1610

-

DWA – A 139

-

DIN 4124

-

VOB

|

>>> |

|

Sonstige Vorschriften -

ZTVs

-

Einbauvorschriften

des Rohrherstellers

|

|

|

Die zu erstellenden Kanäle und Bauwerke müssen im Rahmen der Ausführungsplanung zeichnerisch dargestellt werden. Hierzu dienen: -

Übersichtspläne, aus denen die Lage der Gesamtmaßnahme hervorgeht (Maßstab min. 1:5000)

-

Lagepläne (Maßstab min. 1:1000 / im städtischen Bereich min. 1:250)

-

Längenschnitte/Höhenpläne (Maßstab min. 1:1000 für die Längen und min. 1:100 für die Höhen, mit Angaben zu Baugrundaufschlüssen und geplanten Straßengradienten)

-

Querprofile (…

|

|

(Bild: Verlegung von Gas- und Wasserversorgungleitungen und Abwasserkanal in einem Graben) Bei mehreren Rohrleitungen (z. B. Ver- und Entsorgungsleitungen) in einem Graben sind werkstoff- und systemabhängige Mindestabstände zu berücksichtigen (siehe [DINEN805:2000], [DIN1998:2018], DVGW-Richtlinien etc.) |

|

Für die auszuführenden Arbeiten müssen insbesondere nach DIN 18299 unter anderem Angaben zu folgenden Punkten gemacht werden: -

Lage der Baustelle

-

Umgebungsbedingungen

-

Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung

-

vorhandene bzw. in der Nähe befindliche Ver- und Entsorgungsleitungen

-

Entsorgungsweg (Verwertung bzw. Beseitigung) für Straßenaufbruch und Aushubböden

-

besondere Auflagen zum Schutz …

|