|

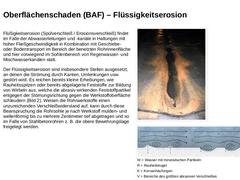

Flüßigkeitserosion (Spülverschleiß / Erosionsverschleiß) findet im Falle der Abwasserleitungen und -kanäle in Haltungen mit hoher Fließgeschwindigkeit in Kombination mit Geschiebe- oder Bodentransport im Bereich der benetzten Rohrinnenfläche und hier vorwiegend im Sohlenbereich von Regenwasser- und Mischwasserkanälen statt. Der Flüssigkeitserosion sind insbesondere Stellen ausgesetzt, an denen die Strömung durch Kanten, Umlenkungen usw. gestört wird. … |

|

Einflussfaktoren für den Spülverschleiß im vorliegenden Anwendungsfall sind: -

Rohrwerkstoff

-

Geometrische Ausbildung des Abflussquerschnittes

-

Spannungs- bzw. Dehnungszustand des Rohrwerkstoffes

-

Dichte des Wasser-Feststoffgemisches

-

Art, Größe, Form, Zähigkeit und Verteilung der Feststoffteilchen

-

Angriffswinkel zwischen Feststoffteilchen und Rohrwand

-

Fließgeschwindigkeit

-

Art der Strömung (laminar / turbulent)

-

Temperatur des Abwassers

-

Chemismus …

|

|

In Kanälen können während des Betriebes Beanspruchungen, die eine Tropfenschlagerosion verursachen, im Bereich der Einbindung der Abwasserleitungen und Anschlusskanäle durch den Aufprall von einströmendem Abwasser auf die dem Anschluss gegenüberliegende Kanalwand und in Absturzbauwerken entstehen. Die Tropfenschlagerosion stellt in gewisser Weise eine „Umkehrung“ der nachfolgend beschriebenen Kavitationserosion dar [Czich2010]. |

|

Wie entsteht Kavitationserosion? Strömt Wasser mit höherer Geschwindigkeit parallel zu einer Begrenzungsfläche, so ruft jede geometrische Veränderung dieser Fläche ein Ablösen der Strömung und damit die Entstehung lokaler Unterdruckbereiche hervor. Unterschreitet dabei der statische Unterdruck des strömenden Wassers den Dampfdruck, so entstehen wasserdampfgefüllte Bläschen. Gelangen diese in Bereiche, in denen der statische Druck wieder über dem Dampfdruck … |

|

Die Entstehung der Kavitation und ihrer Verschleißerscheinungsformen ist in erster Linie abhängig von der Fließgeschwindigkeit, der geometrischen Ausbildung des Abflussquerschnittes und den Eigenschaften des Rohrwerkstoffes. Bezüglich der Werkstoffeigenschaften nimmt der Grad der Kavitationserosion unter anderem ab mit Zunahme: |

|

Der Grad der Kavitationserosion nimmt unter anderem zu bei: -

Erhöhung des Wasseraufnahmevermögens,

-

Oberflächenrauheit und/oder

-

Erhöhung der Sprödigkeit.

Bevorzugte diesbezügliche Schadensbereiche und -flächen in Kanalisationen sind hauptsächlich: |

|

|

|

|

|

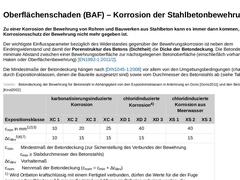

Zu einer Korrosion der Bewehrung von Rohren und Bauwerken aus Stahlbeton kann es immer dann kommen, wenn der Korrosionsschutz der Bewehrung nicht mehr gegeben ist. Der wichtigste Einflussparameter bezüglich des Widerstandes gegenüber der Bewehrungskorrosion ist neben dem Eindringwiderstand und damit der Porenstruktur des Betons (Dichtheit) die Dicke der Betondeckung. Die Betondeckung ist der minimale Abstand zwischen einer Bewehrungsoberfläche zur … |

|

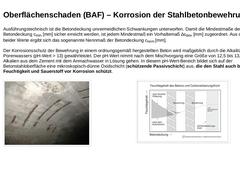

Ausführungstechnisch ist die Betondeckung unvermeidlichen Schwankungen unterworfen. Damit die Mindestmaße der Betondeckung cmin [mm] sicher erreicht werden, ist jedem Mindestmaß ein Vorhaltemaß ∆cdev [mm] zugeordnet. Aus der Summe beider Werte ergibt sich das sogenannte Nennmaß der Betondeckung cnom [mm]. Der Korrosionsschutz der Bewehrung in einem ordnungsgemäß hergestellten Beton wird maßgeblich durch die Alkalität des Porenwassers (pH-Wert > 13) … |

|

Durch Karbonatisierung (karbonatisierungsinduzierte Korrosion) werden die alkalischen Bestandteile des Zementsteins durch Kohlendioxid in Calciumcarbonat umgewandelt. Dabei erhöht sich zwar die Festigkeit des Betons, aber durch den Verlust des alkalischen Milieus (der pH-Wert des Betons sinkt auf unter 9 ab) wird die passivierende oder korrosionsschützende Wirkung des Betons auf die Bewehrung aufgehoben. Als Folge kommt es zur Bewehrungskorrosion … |

|

Die passivierende und korrosionsschützende Wirkung des Betons kann auch durch einen Chlorideintrag aufgehoben werden (chloridinduzierte Korrosion). Dabei wird zunächst das eindringende Chlorid im Zementstein teilweise als Friedelsches Salz (Calzium-Aluminatchloridhydrat) gebunden. Erhöht sich die Konzentration an ungebundenem Chlorid jedoch auf ein kritisches Maß, tritt eine Lochkorrosion der Bewehrung auf. Bei gleichzeitiger Karbonatisierung findet … |

|

Damit Korrosion im Allgemeinen und folglich auch Korrosion von Stahl in Beton ablaufen kann, müssen nach Schießl et al. folgende Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein [Schie2008]: |

|

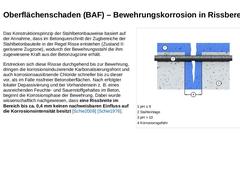

Das Konstruktionsprinzip der Stahlbetonbauweise basiert auf der Annahme, dass im Betonquerschnitt der Zugbereiche der Stahlbetonbauteile in der Regel Risse entstehen (Zustand II: gerissene Zugzone), wodurch der Bewehrungsstahl die ihm zugewiesene Kraft aus der Betonzugzone erhält. Erstrecken sich diese Rissse durchgehend bis zur Bewehrung, dringen die korrosionsinduzierende Karbonatisierungsfront und auch korrosionsauslösende Chloride schneller bis … |

|

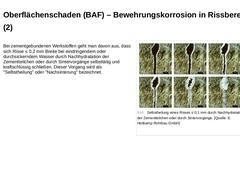

Bei zementgebundenen Werkstoffen geht man davon aus, dass sich Risse ≤ 0,2 mm Breite bei eindringendem oder durchsickerndem Wasser durch Nachhydratation der Zementteilchen oder durch Sintervorgänge selbsttätig und kraftschlüssig schließen. Dieser Vorgang wird als "Selbstheilung" oder "Nachsinterung" bezeichnet. (Bild: Selbstheilung eines Risses ≤ 0,1 mm durch Nachhydratation der Zementteilchen oder durch Sintervorgänge) |

|

(Bild: Korrosion eines GFK-Abwasserrohres durch Methylenchlorid) Die Korrosionsbeständigkeit von Kunststoffen wird wesentlich durch Temperatur und Konzentration der eingeleiteten Stoffe sowie durch mechanische Beanspruchungen beeinflusst. Angaben hierüber enthalten die Beiblätter zu den entsprechenden Rohrnormen, z. B. DIN 8061 zu Rohren aus PVC-U DIN8061 oder DIN 8075 zu Rohren aus PE-HD DIN8075. Rohre aus PVC oder PE-HD sind gegenüber Chlorkohlenwasserstoffen (… |

|

Mögliche Schadensfolgen von Oberflächenschäden sind: Die dadurch verursachten Schadensfolgen sind: |

|

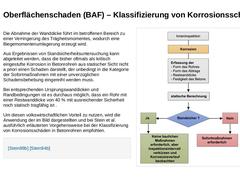

Die Abnahme der Wanddicke führt im betroffenen Bereich zu einer Verringerung des Trägheitsmomentes, wodurch eine Biegemomentenumlagerung erzeugt wird. Aus Ergebnissen von Standsicherheitsuntersuchung kann abgeleitet werden, dass die bisher oftmals als kritisch eingestufte Korrosion in Betonrohren aus statischer Sicht nicht a priori einen Schaden darstellt, der unbedingt in die Kategorie der Sofortmaßnahmen mit einer unverzüglichen Schadensbehebung … |

|

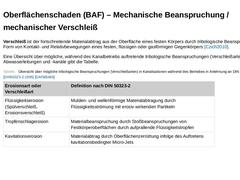

Verschleiß ist der fortschreitende Materialabtrag aus der Oberfläche eines festen Körpers durch tribologische Beanspruchungen in Form von Kontakt- und Relativbewegungen eines festen, flüssigen oder gasförmigen Gegenkörpers [Czich2010]. Eine Übersicht über mögliche, während des Kanalbetriebs auftretende tribologische Beanspruchungen (Verschleißarten) der Abwasserleitungen und -kanäle gibt die Tabelle. (Tabelle: Übersicht über mögliche tribologische … |

|

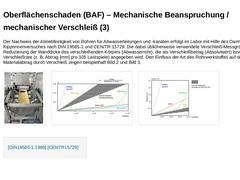

Der Nachweis der Abriebfestigkeit von Rohren für Abwasserleitungen und -kanälen erfolgt im Labor mit Hilfe des Darmstädter Kipprinnenversuches nach DIN 19565-1 und CEN/TR 15729. Die dabei üblicherweise verwendete Verschleiß-Messgröße ist die Reduzierung der Wanddicke des verschleißenden Körpers (Abwasserrohr), die als Verschleißbetrag (Absolutwert) bzw. als Verschleißrate (z. B. Abtrag [mm] pro 105 Lastspiele) angegeben wird. Den Einfluss der Art … |

|

Seit Beginn des Baus der Kanalisationen wurden in Anpassung an den jeweiligen Stand der Technik unterschiedliche Dichtungsmaterialien – Dichtstoffe, Fugendichtungsmassen, Dichtringe usw. – verwendet. Wichtig: Schäden im Zusammenhang mit Dichtungsmaterialien reduziert die DIN EN 13508-2 im Wesentlichen auf den Schaden „Einragendes Dichtungsmaterial“ mit der Beschreibung: "Das für die Abdichtung einer Rohrverbindung von zwei aneinandergrenzenden Rohren … |

|

Charakterisiert wird der Hauptkode „Einragendes Dichtungsmaterial“ durch die Art des Dichtungsmaterials und darüber hinaus bei Dichtringen nach der Art des Einragens wie folgt [EN13508-2:2011]: -

Art des Dichtungsmaterials

-

Art des Einragens (bei Dichtringen)

-

Sichtbar verschoben, jedoch nicht in die Rohrleitung hineinragend (Kodezusatz A)

-

Einragend, …

|

|

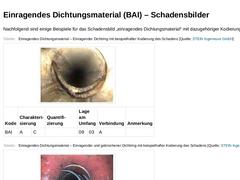

Nachfolgend sind einige Beispiele für das Schadensbild „einragendes Dichtungsmaterial“ mit dazugehöriger Kodierung aufgeführt. (Tabelle: Einragendes Dichtungsmaterial – Einragender Dichtring mit beispielhafter Kodierung des Schadens) (Tabelle: Einragendes Dichtungsmaterial – Einragender und gebrochener Dichtring mit beispielhafter Kodierung des Schadens) (Tabelle: Einragendes Dichtungsmaterial – Einragender Dichtring mit beispielhafter Kodierung des … |

|

Als Ursache für einragendes Dichtungsmaterial kommen in Frage: -

Falsch eingelegte oder dimensionierte Dichtringe

-

Unsachgemäße Aufbringung von Dichtstoffen, z. B. auf verschmutzte oder falsch vorbehandelte Muffenbereiche

-

Verarbeitung von Dichtstoffen oder -mitteln bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen

-

Unsachgemäßes, nicht zentrisches Zusammenführen der Rohre durch z. B. Verwendung ungeeigneter Geräte

-

Unwirksamkeit der Dichtung durch nicht …

|

|

Mögliche Schadensfolgen von einragendem Dichtungsmaterial sind: |