|

Beim Straßenablauf mit Bodenauslauf und Eimer (SB) erfolgt die Ableitung des Straßenabflusses nach Passieren des Rostes über einen mit Schlitzreihen und Löchern versehenen Eimer. Die Eimer haben die Funktion eines Siebes, das Grobstoffe und insbesondere Schwimmstoffe zurückhalten soll. (Bild: Eimer Form A mit 4 Schlitzreihen (A4) – Rückhalt von Grobstoffen - Höhere Auflösung) (Bild: Eimer Form B mit einer Schlitzreihe (B1) – Rückhalt von Grobstoffen - … |

|

Beide Straßenablauftypen haben die beiden Hauptbestandteile: -

Aufsatz sowie

-

Korpus (unterschiedlich für Trocken- und Nasssystem).

Der Begriff „Korpus“ wird hier aus Verständnisgründen anstelle des dafür in RAS-Ew verwendeten Begriffes Unterteil gewählt, da die DIN 4052-2 mit diesem Begriff eine Komponente des Straßenablaufes mit Schlammraum bezeichnet. (Bild: Straßenablaufvarianten aus Beton nach DIN 4052 -Straßenablauf mit … |

|

Beim Straßenablauf mit Schlammraum (SS) wird der Rückhalt von Feststoffen mit Hilfe des als Absetzraum wirkenden Schlammraumes realisiert. Dieser wird nach unten durch einen Bodenabschluss und nach oben durch den in die Schaftwand einmündenden Anschlusskanal begrenzt. Dessen Höhe gibt die Wasserspiegelhöhe vor, die in frostfreier Tiefe unter Straßenoberkante liegen sollte. Die Tiefe des Schlammraumes variiert von Stadt zu Stadt. Maßgebende Faktoren … |

|

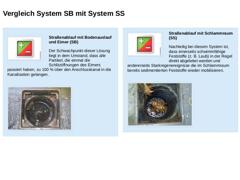

(Bild: Plus/Minus) Straßenablauf mit Bodenauslauf und Eimer (SB) Der Schwachpunkt dieser Lösung liegt in dem Umstand, dass alle Partikel, die einmal die Schlitzöffnungen des Eimers passiert haben, zu 100 % über den Anschlusskanal in die Kanalisation gelangen. (Bild: Straßenablauf mit Bodenauslauf (SB)) (Bild: Plus/Minus)

Straßenablauf mit Schlammraum (SS) Nachteilig bei diesem System ist, dass einerseits schwimmfähige Feststoffe (z. B. Laub) in der Regel … |

|

Der Abstand der Straßenabläufe ist vom Niederschlagswasseranfall, dem Schluckvermögen des Aufsatzes und von den Gefälleverhältnissen der Straße abhängig. Die Einzugsfläche je Straßenablauf soll nach RAS-Ew [RSA2005] bei Landstraßen nicht größer als 500 m2 und bei Stadtstraßen nicht größer als 400 m2 sein. Die Straßenabläufe werden meist im gegenseitigen Abstand von ca. 30 m in Hauptverkehrsstraßen und von ca. 45 m in untergeordneten Straßen (Landstraßen) … |

|

Besondere Beachtung ist dem Einbau der Straßenabläufe bei Straßen mit starkem Gefälle (Längsgefälle ≥ 8%) zu schenken. Das Regenwasser wird hier (besonders bei Starkregen) vielfach nicht aufgenommen, sondern schießt über den Rost am Straßenablauf vorbei. In diesen Fällen sollten Doppelroste bzw. Bergabläufe zur Vermeidung dieses Effektes eingesetzt werden. (Bild: Bergablauf mit Doppelrost) |

|

|

|

Seit ca. 30 Jahren beschäftigt man sich immer wieder mit der Weiterentwicklung von Straßenabläufen mit der Zielstellung, durch technische und konstruktive Veränderungen die Reinigung dieser Anlagen [Grott1991] [Giesl1997] [Butle1998] und insbesondere den Feststoffrückhalt zu verbessern [SteinR2004] [SteinR2005]. In den letzten Jahren wurden die Zielstellungen dahingehend erweitert, dass Straßenabläufe auch als dezentrale Anlagen zur Behandlung belasteter … |

|

Der Feststoffrückhalt im Eimer wird maßgeblich durch den Eintrag von organischen Stoffen in Form von Laubblättern, Ästen und weiteren sperrigen Gegenständen beeinflusst. Fehlen diese im Straßenabfluss, so erfolgt praktisch kein Feststoffrückhalt, da die mineralischen Feststoffe mit Korngrößen < 16 mm die Schlitzöffnungen schon beim geringsten Volumenstrom passieren. Daraus kann gefolgert werden, dass Straßenabläufe mit Bodenauslauf generell für den … |

|

Aufgrund dieser Erkenntnisse empfehlen viele Autoren als Lösungsweg unter anderem den Ersatz der konventionellen Straßenabläufe durch Neuentwicklungen mit Reinigungsfunktionen oder mit verbessertem Feststoffrückhalt durch eine höhere Trennschärfe unter Berücksichtigung betrieblicher Belange in Form angepasster Reinigungsintervalle. Solche Anforderungen erfüllen die in den letzten Jahren entwickelten Spezialstraßenabläufe, die auf den folgenden Seiten … |

|

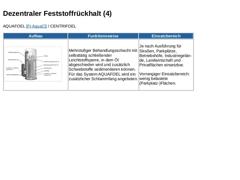

AQUAFOEL [FI-AquaCl] / CENTRIFOEL |

Aufbau |

Funktionsweise |

Einsatzbereich |

|

(Bild: Dezentraler FeststoffrückhaltStraßenabläufe mit Reinigungsfunktionen oder mit verbessertem Feststoffrückhalt - AQUAFOEL [FI-AquaCI] / CENTRIFOEL) |

Mehrstufiger Behandlungsschacht mit selbsttätig schließender Leichtstoffsperre, in dem Öl abgeschieden wird und zusätzlich Schwebstoffe sedimentieren können. Für das System AQUAFOEL wird ein zusätzlicher Schlammfang angeboten. |

|

|

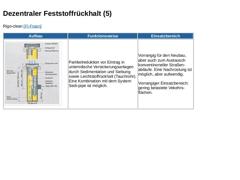

Rigo-clean [FI-Fraen] |

Aufbau |

Funktionsweise |

Einsatzbereich |

|

(Bild: Rigo-clean [FI-Fraen]) |

Partikelreduktion vor Eintrag in unterirdische Versickerungsanlagen durch Sedimentation und Siebung sowie Leichtstoffrückhalt (Tauchrohr). Eine Kombination mit dem System Sedi-pipe ist möglich. |

Vorrangig für den Neubau, aber auch zum Austausch konventinoneller Straßenabläufe. Eine Nachrüstung ist möglich, aber aufwendig. Vorrangiger Einsatzbereich: gering … |

|

|

Separations-Straßen-Ablauf (SSA) [FI-ACO] |

Aufbau |

Funktionsweise |

Einsatzbereich |

|

(Bild: Aufbau des Separations-Straßen-Ablaufes (SSA) [FI-ACO]) |

Straßenablauf zur 3-stufigen Separation (Rost / Eimer / Schlammraum) der im Regenabfluss enthaltenen absetzbaren Feststoffe und partikulär gebundenen Schadstoffe. Aufwirbelung bereits sedimentierten Materials im Schlammraum wird durch eine dem Energieabbau dienende Einsatzkonstruktion verhindert. |

Erneuerung … |

|

|

Von den zuvor dargestellten Straßenabläufen ist der SSA der einzige Straßenablauf, der speziell für den dezentralen Rückhalt absetzbarer Feststoffe entwickelt wurde, weshalb er nachfolgend ausführlich behandelt wird. Darüber hinaus ist der SSA auch zur Begrenzung akuter stofflicher Gewässerbelastungen im Sinne des BWK-M3 geeignet, da er den maßgeblichen Eintragspfad für partikulär gebundene anthropogene Schadstoffe in einer weitgestuften Korngrößen… |

|

Der Entwicklung des Separation-Straßen-Ablaufes (SSA) lag die Zielstellung zu Grunde, möglichst alle mit dem Straßenabfluss in den SSA gelangenden absetzbaren Feststoffe zurückzuhalten und Mobilisierungen der bereits im Straßenablauf abgelagerten Feststoffe auch bei Starkregenereignissen zu unterbinden. (Bild: Aufbau des Separations-Straßen-Ablaufes (SSA) [FI-ACO]) |

|

(Video: Funktionsweise des Separations-Straßen-Ablaufs (SSA)) |

|

|

|

Den größten Problembereich unserer Kanalisationen stellen zweifellos die Anschlüsse der Abwasserleitungen oder Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung und der Straßenabläufe an die öffentlichen Abwasserkanäle (nachfolgend auch Straßenkanal genannt) dar. Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, auf die nachfolgend noch näher eingegangen wird, galt bis zur Einführung der [EN1610:2015] im Jahre 1997 die Forderung, dass Anschlusskanäle „in der Regel außerhalb … |

|

Die Realisierung der ursprünglichen Einbindepraxis beschrieb Benzel im Jahre 1921 wie folgt: „Zur Einleitung des Abwassers in Steinzeugrohrleitungen und kleine Betonleitungen dienen Abzweigrohre, in größere Betonkanäle und gemauerte Kanäle eingemauerte Rohrstutzen, zur Einleitung in letztere auch Einlaßstücke aus Steinzeug. Die Einlässe bilden gewöhnlich einen Winkel von 45° mit der Hauptleitung.“ (Bild: Gemauerter Kanal (Eiprofil) mit Einlässen [… |

|

Insbesondere bei der Herstellung nachträglicher Einbindungen (Anschlüsse) mit Hilfe von Rohrstutzen wurde in der Regel der Kanal aufgestemmt und der freigebliebene Raumes zwischen dem eingeschobenen Anschlusskanal und der ausgebrochenen Kanalwandung anschließend verspachtelt. Bei dieser Vorgehensweise ist es jedoch nicht möglich, eine dauerhafte, wasserdichte und gelenkige Verbindung herzustellen. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass der Straßenkanal … |

|

Der Anschlusspunkt soll bei nichtbegehbaren Kanälen bis DN 800 möglichst zwischen Kämpfer und Scheitel des Hauptrohres liegen. (Bild: Beispiele für die Einbindung von Anschlußkanälen an den Straßenkanal in Anlehnung an [ATVA139b] - Anschluss im Kämpfer bei geringer Höhendifferenz [Bild: S&P GmbH]) (Bild: Beispiele für die Einbindung von Anschlußkanälen an den Straßenkanal in Anlehnung an [ATVA139b] - Anschluss im Kämpfer bei geringer Höhendifferenz … |

|

Im ATV-DVWK-A 139 von 2001 wurde für begehbare Kanäle ohne Bankett ergänzt, das der Anschlusspunkt circa 35 cm über der Sohle, mindestens jedoch über dem Trockenwetterabfluss liegen sollte. Ist ein Bankett vorhanden, so sollte der Anschlusspunkt etwa in Banketthöhe liegen und zwar so, dass im Bankett noch eine Trockenwetterrinne ausgebildet werden kann. Das aktuell gültige DWA-A 139 führt diesbezüglich nur noch aus, dass die Sohle des … |

|

Grundsätzlich gilt die Forderung, dass Anschlüsse so hergestellt werden müssen, dass sie Bewegungen aufnehmen können. Die Art und konstruktive Ausbildung der Anschlüsse muss der Planer unter Berücksichtigung möglicher Setzungen und der daraus resultierenden Lasten im Anschlussbereich vorgeben. (Bild: Fehlerhafter Anschluss - anzuschließendes Rohr ragt über die innere Oberfläche des vorhandenen Rohres hinaus) Hierfür fordert DIN EN 1610: „… |

|

Als Anschlussvarianten sieht DIN EN 1610 vor: -

Anschlüsse an den Straßenkanal

-

Anschlüsse an Schächte und Inspektionsöffnungen

|

|

Die bereits erläuterte, auf den Beginn der modernen Kanalisationstechnik im 19. Jahrhundert zurückzuführende Art der Einbindung von Abwasserleitungen und Anschlusskanälen an Abwasserkanäle wurde seit jeher als Schwachstelle des Systems erkannt. Sie hat dazu geführt, dass… |