|

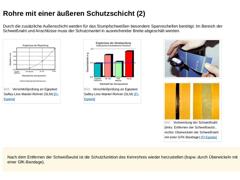

Eine weitere Schutzmöglichkeit stellt das Aufbringen einer äußeren Schutzschicht (Schutzmantel) auf die neuen Rohre dar. (Bild: Einsatz von Rohren mit einer äußeren Schutzschicht) (Bild: PE-Rohr mit äußerer Schutzschicht gegen Riefen- und Kerbenbildung [FI-Egepla]) (Bild: PE-HD-Langrohre DA 500) |

|

Durch die zusätzliche Außenschicht werden für das Stumpfschweißen besondere Spannschellen benötigt. Im Bereich der Schweißnaht und Anschlüsse muss der Schutzmantel in ausreichender Breite abgeschält werden. (Bild: Verschleißprüfung an Egeplast Saftey-Line-Mantel-Rohren (SLM) [FI-Egepla]) (Bild: Verschleißprüfung an Egeplast Saftey-Line-Mantel-Rohren (SLM) [FI-Egepla]) (Bild: Abschälen des Schutzmantels bei einem Egeplast Saftey-Line-Mantel-Rohre (SLM) [… |

|

Eine Beschädigung der Produktrohrleitung und deren Beanspruchung durch Einzel- und Linienlasten werden sicher durch den 2-phasigen Einbau verhindert. Hierbei werden mit Hilfe des Berstkörpers zunächst Schutzrohre eingezogen, in die in einem zweiten Arbeitsschritt die neue Produktrohrleitung verlegt wird. (Bild: Einsatz doppelwandiger Rohrsysteme) (Bild: Doppelwandiges Rohrsystem [Jürge05]) |

|

Bei einer anderen Verfahrensvariante werden die Altrohrbruchstücke durch Verfüllung des durch den Berstkörper geformten Ringraumes zwischen neuer Leitung und des durch die Bruchstücke begrenzten Hohlraumes (auch Überschnitt genannt) mit einer Tonzement-Suspension während des Berstvorganges fixiert [FI-Tracta] [Miege90] [Falk95b]. Dieser Vorgang kann auch als Ringraumverfüllung bezeichnet werden. (Bild: Schmierung des Rohrstranges und Fixierung der … |

|

(Bild: Plus/Minus Icon) Vorteile der Ringraumverfüllung: -

Verbesserung der Bettungsbedingungen in der Leitungszone

-

vollflächiger Verbund zum umgebenden Erdreich

-

Auffüllung von Hohlräumen

-

Fixierung und Versiegelung von Rohrbruchstücken

-

Reduzierung der Mantelreibung beim Einzug des neuen Rohres

(Bild: Rohrberstverfahren in Kombination mit einer Ringraumverfüllung [FI-Tracta] - Ausgebautes Rohrstück mit Tonzement-Suspension und anhaftenden Scherben … |

|

|

|

Frage: Von welchen Faktoren hängt die erforderliche Berstkraft hängt ab? 1. Faktor

Hinweis: Rohrwerkstoff (Bild: Fragezeichen) 2. Faktor

Hinweis: Baugrund (Bild: Fragezeichen) 3. Faktor

Hinweis: Berstkörper (Bild: Fragezeichen) Die Antwort finden Sie auf der nächsten Seite. |

|

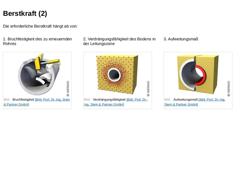

Die erforderliche Berstkraft hängt ab von: 1. Bruchfestigkeit des zu erneuernden Rohres (Bild: Bruchfestigkeit) 2. Verdrängungsfähigkeit des Bodens in der Leitungszone (Bild: Verdrängungsfähigkeit) 3. Aufweitungsmaß

(Bild: Aufweitungsmaß) |

|

(Bild: Bruchfestigkeit) Die Bruchfestigkeit eines zu erneuernden Rohres ergibt sich aus den folgenden Aspekten: - Zug- bzw. Druckfestigkeit des Rohrwerkstoffes

- Schadensart und -umfang

- Art der Lasteintragungen in den Rohrquerschnitt

|

|

(Bild: Verdrängungsfähigkeit) Die Verdrängungsfähigkeit des Bodens ergibt sich im Wesentlichen aus seiner Verdichtbarkeit. Haupteinflussfaktoren für diese Größe sind: - Bodenart

- Lagerungsdichte bzw. Konsistenz

- Überdeckungshöhe

- Primärspannungsniveau

- Spannung- und Dehnungsgeschichte

|

|

(Bild: Bruchfestigkeit) Das Aufweitungsmaß entspricht dem Radius der Aufweitung minus Innenradius der Altrohrleitung. Der Überschnitt (d. h. Radius der Aufweitung minus Außenradius der neuen Rohrleitung) sollte möglichst gering sein, um den Einfall von Scherben und deren Verkantung zu minimieren.

(Bild: Aufweitungsmaß und Überschnitt) |

|

Bei der Festlegung des Aufweitungsmaßes sind unter Berücksichtigung der vorhandenen Bodenverhältnisse die folgenden Fragen zu beantworten: -

Welcher Energieeinsatz ist im Hinblick auf Erschütterungen vertretbar?

-

Welche Bodenverformungen und daraus resultierende Hebungen oder Setzungen an der Oberfläche sind vertretbar?

Zur Vermeidung von Hebungen oder Setzungen der Oberfläche hat sich eine Mindestüberdeckung des Altrohres von 10 x des Aufweitungsmaßes … |

|

Nach DWA-M 143-15 hat sich in der Praxis bei bindigen Böden und bei parallel verlaufenden Leitungen die Einhaltung eines lichten Abstandes bewährt, der mindestens das dreifache des Aufweitungsmaßes (mindestens jedoch 40 cm) betragen soll. [DWAA143-15:2019] (Bild: Fragezeichen) Beispielaufgabe

Da im vorliegenden Beispiel der rechnerische Abstand bei 27 cm liegen würde, ist hier das durch das DWA-M 143-15 definierte Mindestmaß von 40 cm einzuhalten. Berechnung: |

|

Bei nichtbindigen und/oder steinigen Böden sind gesonderte Betrachtungen notwendig, die sich am Durchmesser und am Werkstoff der Fremdleitung orientieren. Bei spröden und bruchgefährdeten Rohrwerkstoffen < DN 200 sollte ein Mindestabstand eingehalten werden, der mindestens das fünffache des Aufweitungsmaßes beträgt. Bei Nennweiten > DN 200 sollte ein Mindestabstand von 1,0 m nicht unterschritten werden. (Bild: Fragezeichen) Beispielaufgabe

Ermitteln … |

|

Bei nichtbindigen und/oder steinigen Böden sind gesonderte Betrachtungen notwendig, die sich am Durchmesser und am Werkstoff der Fremdleitung orientieren. Bei spröden und bruchgefährdeten Rohrwerkstoffen < DN 200 sollte ein Mindestabstand eingehalten werden, der mindestens das fünffache des Aufweitungsmaßes beträgt. Bei Nennweiten > DN 200 sollte ein Mindestabstand von 1,0 m nicht unterschritten werden. (Bild: Fragezeichen) Beispielaufgabe

Da im vorliegenden … |

|

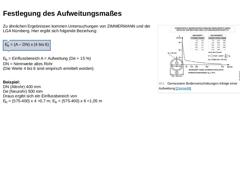

(Bild: Gemessene Bodenverschiebungen infolge einer Aufweitung [Zimme88]) Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Untersuchungen von ZIMMERMANN und der LGA Nürnberg. Hier ergibt sich folgende Beziehung:

Eb = (A – DN) x (4 bis 6)

Eb = Einflussbereich A = Aufweitung (De + 15 %)

DN = Nennweite altes Rohr

(Die Werte 4 bis 6 sind empirsch ermittelt worden)

Beispiel:

DN (Altrohr) 400 mm

De (Neurohr) 500 mm

Draus ergibt sich ein Einflussbereich von

Eb = (575-400) … |

|

|

|

|

|

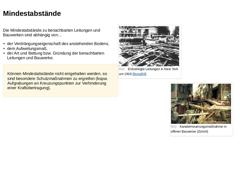

Die Mindestabstände zu benachbarten Leitungen und Bauwerken sind abhängig von… -

der Verdrängungseigenschaft des anstehenden Bodens,

-

dem Aufweitungsmaß,

-

der Art und Bettung bzw. Gründung der benachbarten Leitungen und Bauwerke.

Können Mindestabstände nicht eingehalten werden, so sind besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen (bspw. Aufgrabungen an Kreuzungspunkten zur Verhinderung einer Kraftübertragung). (Bild: Erdverlegte Leitungen in New York um 1916 [… |

|

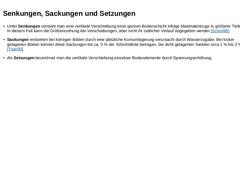

Unter Bodenverformungen versteht man allgemein die horizontale oder vertikale Lageänderung der Bodenoberfläche oder eines Punktes im Inneren des Bodens. Vertikale Bodenverformungen in Richtung der Oberfläche werden als Hebungen oder Auswerfungen bezeichnet. Bei Verformungen in entgegengesetzter Richtung spricht man dagegen von Senkungen, Sackungen und Setzungen. |

|

-

Unter Senkungen versteht man eine vertikale Verschiebung einer ganzen Bodenschicht infolge Materialentzugs in größerer Tiefe. In diesem Fall kann die Größenordnung der Verschiebungen, aber nicht ihr zeitlicher Verlauf angegeben werden [Schmi96].

-

Sackungen entstehen bei körnigen Böden durch eine plötzliche Kornumlagerung verursacht durch Wasserzugabe. Bei locker gelagerten Böden können diese Sackungen bis ca. 5 % der Schichtdicke betragen, bei dicht …

|

|

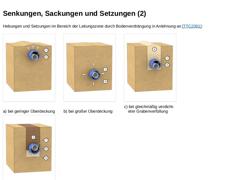

Hebungen und Setzungen im Bereich der Leitungszone durch Bodenverdrängung in Anlehnung an [TTC2001]: (Bild: Hebungen und Setzungen im Bereich der Leitungszone durch Bodenverdrängung bei geringer Überdeckung)

a) bei geringer Überdeckung (Bild: Hebungen und Setzungen im Bereich der Leitungszone durch Bodenverdrängung bei großer Überdeckung)

b) bei großer Überdeckung (Bild: Hebungen und Setzungen im Bereich der Leitungszone durch Bodenverdrängung bei gleichmäßig … |

|

|

|

Während des Einziehvorganges ist die Einhaltung der auf die neue Rohrleitung wirkenden zulässigen Zugkräfte durch eine kontinuierliche Überwachung (Messung und Dokumentation) sicherzustellen. Methoden der Zugkraftüberwachung: -

Zugkraftmessung und Dokumentation an der Zugeinrichtung

-

Zugkraftmessung und Dokumentation direkt am Zugkopf mittels Zugsonde

-

Nutzung eines Überlastungsschutzes in Form einer Sollbruchstelle

(Bild: Zugeinrichtung für Berstverfahren) |

|

(Bild: Zugeinrichtung für Berstverfahren) Zugeinrichtungen begrenzen automatisch die Zugkraft auf den zuvor festgelegten Maximalwert. Für die Zugkraftmessung und -dokumentation kann man auf Zugeinrichtungen (z. B. Kabel-Spillwinden) mit Zugkraftüberwachung durch ein elektronisches Messgerät mit Protokollausdruck zurückgreifen. In einigen Fällen verfügen diese Geräte auch über eine PC-Schnittstelle zur komfortablen Datenübertragung. |