|

Weitere Rohrtypen sind: (Tabelle: Erneuerung von Abwasserkanälen durch Berstverfahren (in Anlehnung an DWA-M 143-15)) |

|

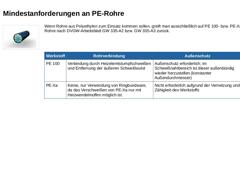

(Bild: Rohricon) Wenn Rohre aus Polyethylen zum Einsatz kommen sollen, greift man ausschließlich auf PE 100- bzw. PE-Xa-Rohre nach DVGW-Arbeitsblatt GW 335-A2 bzw. GW 335-A3 zurück. Werkstoff | Rohrverbindung | Außenschutz | | PE 100 | Verbindung durch Heizelemtstumpfschweißen und Entfernung der äußeren Schweißwulst | Außenschutz erforderlich; im Schweißnahtbereich ist dieser außenbündig wieder herzustellen (konstanter Außendurchmesser) | | PE-Xa | Keine, nur Verwendung … |

|

|

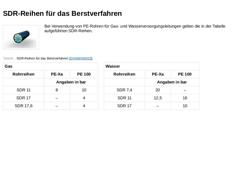

(Bild: Rohricon) Bei Verwendung von PE-Rohren für Gas- und Wasserversorgungsleitungen gelten die in der Tabelle aufgeführten SDR-Reihen. (Tabelle: SDR-Reihen für das Berstverfahren [DVGW GW 323a]) |

|

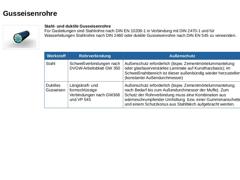

(Bild: Rohricon) Stahl- und duktile Gusseisenrohre

Für Gasleitungen sind Stahlrohre nach DIN EN 10208-1 in Verbindung mit DIN 2470-1 und für Wasserleitungen Stahlrohre nach DIN 2460 oder duktile Gusseisenrohre nach DIN EN 545 zu verwenden. Werkstoff | Rohrverbindung | Außenschutz | | Stahl | Schweißverbindungen nach DVGW-Arbeitsblatt GW 350 | Außenschutz erforderlich (bspw. Zementmörtelummantelung oder glasfaserverstärkte Laminate auf Kunstharzbasis); im Schweißnahtbereich … |

|

|

|

|

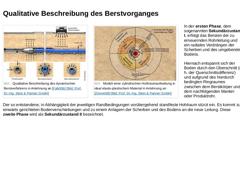

(Bild: Qualitative Beschreibung des dynamischen Berstverfahrens in Anlehnung an [Falk95b] [Bild: S&P GmbH]) (Bild: Modell einer zylindrischen Hohlraumaufweitung in ideal elasto-plastischem Material in Anlehnung an [Zimme88] [Bild: S&P GmbH]) In der ersten Phase, dem sogenannten Sekundärzustand I, erfolgt das Bersten der zu erneuernden Rohrleitung und ein radiales Verdrängen der Scherben und des umgebenden Bodens. Hiernach entspannt sich der Boden durch … |

|

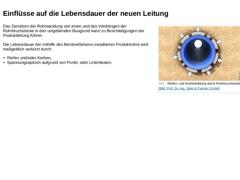

(Bild: Riefen- und Kerbenbildung durch Rohrbruchstücke) Das Zerstören der Rohrwandung von innen und das Verdrängen der Rohrbruchstücke in den umgebenden Baugrund kann zu Beschädigungen der Produktleitung führen. Die Lebensdauer der mithilfe des Berstverfahrens installierten Produktrohre wird maßgeblich verkürzt durch: - Riefen und/oder Kerben,

- Spannungsspitzen aufgrund von Punkt- oder Linienlasten.

|

|

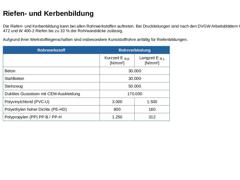

Die Riefen- und Kerbenbildung kann bei allen Rohrwerkstoffen auftreten. Bei Druckleitungen sind nach den DVGW Arbeitsblättern G 472 und W 400-2 Riefen bis zu 10 % der Rohrwanddicke zulässig. Aufgrund ihrer Werkstoffeigenschaften sind insbesondere Kunststoffrohre anfällig für Riefenbildungen. |

Rohrwerkstoff |

Rohrverbindung |

|

|

Kurzzeit E R,K

[N/mm²] |

Langzeit E R,L

[N/mm²] |

|

Beton |

30.000 |

|

Stahlbeton |

30.000 |

|

Steinzeug |

50.000 |

|

Duktiles Gusseisen mit … |

|

|

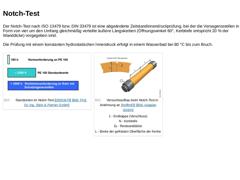

Durch die Scherben des Altrohres kommt es zu Punktlasten, die zu Spannungsspitzen und damit zu Rissen in der Rohrwand führen können. Kunststoffrohre sollten daher über eine gute Spannungsrissbeständigkeit verfügen. Aufschluss über das Spannungsrissverhalten (Slow Crack Growth) eines Rohrwerkstoffes liefern der Notch- und der FNCT-Test. Eine weitere Methode ist der Punktlastversuch in Kombination mit einem Zeitstandversuch. (Bild: Versuchsaufbau beim … |

|

|

|

Spannungsspitzen durch Punkt- oder Linienlasten treten insbesondere bei großflächigen Bruchstücken auf. Erste diesbezügliche theoretische Untersuchungen ergaben für unterschiedlich ausgebildete Bruchkörper bei gleicher angenommener Bodenspannung Spannungsunterschiede im Rohr von bis zu 400% [Naneg88]. |

|

Der Notch-Test nach ISO 13479 bzw. DIN 33479 ist eine abgeänderte Zeitstandinnendruckprüfung, bei der die Versagensstellen in Form von vier um den Umfang gleichmäßig verteilte äußere Längskerben (Öffnungswinkel 60°, Kerbtiefe entspricht 20 % der Wanddicke) vorgegeben sind. Die Prüfung mit einem konstanten hydrostatischen Innendruck erfolgt in einem Wasserbad bei 80 °C bis zum Bruch. (Bild: Standzeiten im Notch-Test) (Bild: Versuchsaufbau beim Notch-… |

|

Beim FNCT-Test werden kleine Probestäbe umlaufend scharfkantig eingeschnitten und im Wasserbad bei 80 °C unter konstanter Zugspannung von 4 N/mm² bis zum Bruch belastet. (Bild: Schematische Darstellung eines FNCT-Tests) |

|

(Bild: Punktlastversuch [Illustration: visaplan GmbH]) Beim Punktlastversuch für im Sandbett bzw. grabenlos verlegte Rohre wird eine äußere Punktlast auf das Rohr aufgebracht. Der Stempel mit einem Durchmesser von 10 mm wird bei Raumtemperatur bis zu einer definierten Eindringtiefe eingedrückt. Der Probekörper wird anschließend einem Zeitstandversuch unterzogen. |

|

|

|

|

|

Bei der statischen Berechnung von mittels Bersten erstellten Rohrleitungen sind grundsätzlich zwei Einwirkungsarten zu unterscheiden: -

Belastungen quer zur Rohrachse (insbesondere aus Erddruck, Wasserdruck und Verkehr)

-

Belastungen in Richtung der Rohrachse in der Bauphase während des Einziehens

|

|

(Bild: Qualitative Beschreibung des dynamischen Berstverfahrens in Anlehnung an [Falk95b] [Bild: S&P GmbH]) Die statische Berechnung der Rohre für Belastungen quer zur Rohrachse darf gemäß DWA-A 161 erfolgen. Das darin dokumentierte Berechnungsverfahren ist zwar auf das Rohrvortriebsverfahren zugeschnitten, liefert für das Berstverfahren aber grundsätzlich auf der sicheren Seite liegende Beanspruchungen. Bei einer genaueren Statik nach der Methode … |

|

Im Vergleich zur statischen Berechnungsgrundlage (DWA-A 161, Rohrvortrieb) ergeben sich beim Berstverfahren beanspruchungserhöhende Einflüsse durch das geborstene Altrohr, die aber verfahrensbedingt durch belastungsmindernde Einflüsse mehr als kompensiert werden. Fazit: Eine statische Berechnung nach DWA-A 161 liegt auf der sicheren Seite. (Bild: Punktlastversuch mit Innendruck in Anlehnung an [Jürge05] [Bild: S&P GmbH]) (Bild: Radialspannungen im … |

|

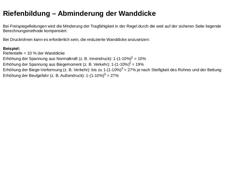

Bei Freispiegelleitungen wird die Minderung der Tragfähigkeit in der Regel durch die weit auf der sicheren Seite liegende Berechnungsmethode kompensiert. Bei Druckrohren kann es erforderlich sein, die reduzierte Wanddicke anzusetzen: Beispiel:

Riefentiefe = 10 % der Wanddicke

Erhöhung der Spannung aus Normalkraft (z. B. Innendruck): 1-(1-10%)1 = 10%

Erhöhung der Spannung aus Biegemoment (z. B. Verkehr): 1-(1-10%)2 = 19%

Erhöhung der Biege-Verformung (z. … |

|

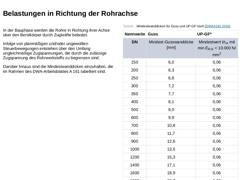

In der Bauphase werden die Rohre in Richtung ihrer Achse über den Berstkörper durch Zugkräfte belastet. Infolge von planmäßigen und/oder ungewollten Steuerbewegungen entstehen über den Umfang ungleichmäßige Zugspannungen, die durch die zulässige Zugspannung des Rohrwerkstoffs zu begrenzen sind. Darüber hinaus sind die Mindestwanddicken einzuhalten, die im Rahmen des DWA-Arbeitsblattes A 161 tabelliert sind. (Tabelle: Mindestwanddicken für Guss und UP-… |

|

|

|

Zum Schutz der neuen Leitung lässt sich das Berstverfahren dahingehend modifizieren, dass die Auswirkungen der im Boden verbleibenden Altrohrbruchstücke auf die neue Rohrleitung minimiert werden. Diese Modifizierungen zum Schutz der neuen Leitung betreffen: -

Reduzierung der Größe der Rohrbruchstücke

-

Einsatz wandverstärkter Rohre oder Rohre mit einer äußeren Schutzschicht

-

Einsatz doppelwandiger Rohrsysteme (Schutzrohre)

-

Schmierung des Rohrstranges …

|

|

(Bild: Berstkörper mit Schneidmesser [FI-Cerma]) Die Neigung des kegelförmig ausgebildeten Berstkörpers hat einen signifikanten Einfluss auf die Lasteintragung und damit die Zerstörung des zu erneuernden Rohres [Falk95b]. Die Wahl des Neigungswinkels sollte unter dem Aspekt erfolgen, möglichst kleine Rohrbruchstücke zu erzeugen, die zu einer gleichmäßigeren Lastverteilung über dem Rohrumfang und damit zu geringeren Schnittgrößen im Rohrquerschnitt … |

|

(Bild: Reduzierung der Größe der Rohrbruchstücke) Als Schutz vor Beschädigungen des neuen Rohres durch Bruchstücke kann eine Wanddickenvergrößerung (Opferschicht) der Rohre um 1 bis 2 mm dienen. Das Maß der Wanddickenvergrößerung hängt entscheidend sowohl von dem Werkstoff der zu erneuernden Leitung und damit von dem Bruchbild der Scherben (wie Geometrie und Scharfkantigkeit) als auch vom Werkstoff der neuen Leitung ab. |