|

Der Theodolit ist ein Instrument zum Messen von Horizontal- und Vertikalwinkeln. Seine Hauptbestandteile sind der um die vertikale Stehachse drehbare Oberbau mit dem vertikalen Teilkreis, dem um eine horizontale Kippachse drehbaren Zielfernrohr, dem Unterbau mit dem Horizontalkreis sowie Einrichtungen zum Ablesen der Kreiseinteilungen, zur Horizontierung (gleich Vertikalstellen der Stehachse) und zum Zentrieren [Deuml80] [Kahme97]. |

|

(Bild: Richtlaser) Beim grabenlosen Leitungsbau kommen im Allgemeinen Gaslaser (Helium-Neon) mit einer Leistung von 1 mW bis 5 mW zum Einsatz. Die Erfassung des Zielpunktes des Laserstrahls auf der Zieltafel kann durch nachstehend aufgeführte Verfahren erfolgen: -

Beobachtung durch ein Fernrohr, i. Allg. das eines Theodoliten.

-

Übertragung des Zielpunktes auf einer passiven Zieltafel mit Hilfe einer Videokamera auf einen Monitor im Steuerstand.

-

Elektronische …

|

|

Die Kopplung eines Richtlasers mit einem Theodolit ergibt den Lasertheodolit [Henne93]. In diesem Fall ersetzt der Laserstrahl den optischen Strahl. Er wird durch das Fernrohr des Theodolits geleitet und projiziert den Lichtfleck auf die Zieltafel. Mit dem Lasertheodolit können Richtungen im Raum angegeben werden, auch ist durch Drehen des Theodolits um die Stehachse die Erzeugung horizontaler und vertikaler Ebenen möglich. |

(Bild: Lasertheodolit (… |

|

|

Zur Bestimmung des Neigungs- und Verrollungswinkels der Vortriebs-/Schildmaschine werden i. Allg. zwei um 90° versetzte elektronische Neigungsmesser (zweiachsige Inklinometer) auf der Basis von Flüssigkeitslibellen (als Bezugsebene dient ein Flüssigkeitshorizont) oder mikromechanischen Pendeln eingesetzt. In der Sensoreinheit werden die automatisch erfassten Winkeländerungen zu digitalen oder analogen Ausgangssignalen aufbereitet und an den zentralen … |

|

|

(Bild: CoJack - Logo)

CoJack (Computing and Controlling Pipe-Jacking) ist ein umfassendes Instrument zur Planung, Überwachung und Qualitätssicherung von Vortriebsmaßnahmen.

Es reduziert den bisherigen Risikofaktor einer Überbeanspruchung der Rohre während des Vortriebes und erhöht damit die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit von Vortriebsmaßnahmen entscheidend.

CoJack ermöglicht eine kontinuierliche Aktualisierung der statischen Berechnung mit einer … |

|

|

|

CoJack berücksichtigt die wesentlichen Eingangsparameter, die einen hohen Einfluss auf die Rohrbeanspruchung haben und in den bisherigen Berechnungsverfahren vernachlässigt werden: -

nichtlineares Steifigkeitsverhalten (elastische und plastische Verformungsanteile) des Druckübertragungsringes, das individuell für jede Vortriebsmaßnahme über einen Laborversuch bestimmt werden kann,

-

Belastungsgeschichte des Druckübertragungsringes zu jedem betrachteten …

|

|

|

|

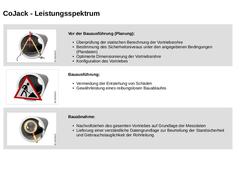

(Bild: Planung) |

Vor der Bauausführung (Planung): -

Überprüfung der statischen Berechnung der Vortriebsrohre

-

Bestimmung des Sicherheitsniveaus unter den angegebenen Bedingungen (Plandaten)

-

Optimierte Dimensionierung der Vortriebsrohre

-

Konfiguration des Vortriebes

|

|

|

(Bild: Baustelle) |

Bauausführung: -

Vermeidung der Entstehung von Schäden

-

Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes

|

|

|

(Bild: Inspektion) |

Bauabnahme: |

|

|

|

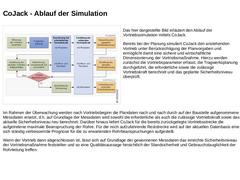

(Bild: Ablaufdiagramm einer Simulation zur Planung, vortriebsbegleitenden Überwachung und Abnahme von Rohrvortrieben ( )) Das hier dargestellte Bild erläutert den Ablauf der Vortriebssimulation mittels CoJack. Bereits bei der Planung simuliert CoJack den anstehenden Vortrieb unter Berücksichtigung der Planvorgaben und ermöglicht damit eine sichere und wirtschaftliche Dimensionierung der Vortriebsmaßnahme. Hierzu werden zunächst die Vortriebsparameter … |

|

|

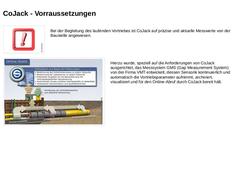

Wichtig:

Bei der Begleitung des laufenden Vortriebes ist CoJack auf präzise und aktuelle Messwerte von der Baustelle angewiesen. |

|

(Bild: Ablauf der Online-Simulation beim Rohrvortrieb)

Hierzu wurde, speziell auf die Anforderungen von CoJack ausgerichtet, das Messsystem GMS (Gap Measurement System) von der Firma VMT entwickelt, dessen Sensorik kontinuierlich und automatisch die Vortriebsparameter aufnimmt, archiviert, visualisiert und für den Online-… |

|

|

|

Das Messsystem arbeitet vollkommen autark und unabhängig vom installierten Steuerleitsystem und kann somit auf jeder Vortriebsbaustelle unmittelbar nach Vortriebsbeginn installiert werden.

Die Sensorik besteht in der Regel aus: -

Wegsensoren zur Messung der Fugenspalte

-

Drucksensoren zur Messung der Drücke an den Pressstationen

-

Wegsensoren zur Messung der Ausfahrung der Pressstationen

-

Messrad zur Bestimmung der zurückgelegten Vortriebsstrecke

… |

|

|

(Bild: Kontroll- und Steuerstand) Alle Messdaten werden über Datenkabel und Controller Unit an den Systemrechner übertragen und dort angezeigt. Das System erzeugt eine Datenbank, in der die einzelnen Sensorwerte bzw. die Öffnungen der erfassten Fugen und die aktuellen Vortriebskräfte aus Hauptpressstation und Zwischenpressstationen mit zugehörigen Ausfahrungen lückenlos dokumentiert werden. Über eine Online-Verbindung wird CoJack mit diesen aktuellen … |

|

Die Animation verdeutlicht den Ablauf der vortriebsbegleitenden Simulation mittels CoJack an einem Vortriebsbeispiel. Die Plandaten (rot dargestellt) werden hierbei im Laufe des Vortriebes für die zurückliegende Vortriebsstrecke durch die aufgezeichneten Messdaten (blau dargestellt) ersetzt. In einem zweiten Schritt wird dann auf Grundlage dieser Messdaten eine neue Prognose für die noch aufzufahrende Vortriebsstrecke erstellt. (Video: Vortriebsbegleitende … |

|

| (Bild: Plus/Minus) | Durch den Einsatz von CoJack sind - größere Vortriebsstrecken,

- engere Krümmungsradien und

- höhere Vortriebsgeschwindigkeiten

möglich. Dies führt zu wesentlichen wirtschaftlichen Einsparungen, z.B. durch: - Einsparung von Vortriebsschächten

- Einsparung von ansonsten geometrisch erforderlichen Schächten und

- Reduzierung der Bauzeit.

|

|

|

|

|

Überschnitt:

Ringspalt um das Rohr, der planmäßig infolge Verwendung eines Bohrkopfs oder Schildes mit größerem Durchmesser als dem Außendurchmesser des Rohrs entsteht.

[DINEN12889:2000] |

|

|

Überschnitt:

Die Hälfte der Differenz von Bohrlochdurchmesser und Rohraußendurchmesser (im Idealfall ein gleichmäßiger Ringspalt um die Rohrleitung).

[DWAA125:2014]

|

|

|

|

(Bild: Flüssigkeitsgestützer Ringraum) |

|

|

| (Bild: Infrastrukturen im städtischen Untergrund [FI-Steina])

|

|

|

Eine der Realität entsprechende Leitungsdokumentation ist meist nicht vorhanden, selbst die Besitzer der Leitungsnetze haben oftmals keine genaue Kenntnis über die Lage ihrer Leitungen. Dies bedeutet, dass im unterirdischen Bauraum nicht generell von normgemäßer Anordnung der Leitungen ausgegangen werden kann. (Bild: Erdverlegte Leitungen in New York um 1916 [Boegl69]) (Bild: Nicht fachgerecht verlegte Kabel und Leitungen [FI-Feuera]) |

|

Offene Bauweise (Bild: Offene Bauweise) (Bild: Verbauter Graben bei der Verlegung in offener Bauweise) (Bild: Innerstädtische Leitungsverlegung) Geschlossene Bauweise (Bild: Geschlossene Bauweise) (Bild: Trotz Baumaßnahme zugänglicher Innenstadtbereich) (Bild: Trotz Baumaßnahme zugänglicher Innenstadtbereich) |

|

Die vorhandenen Entwässerungssysteme zu inspizieren, zu reparieren, zu renovieren, zu erneuern und auszubauen bzw. den verschärften Anforderungen an die öffentliche Gesundheit und Sicherheit, den Umweltschutz und an eine nachhaltige Entwicklung anzupassen, ist die große Aufgabe aller an Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung und Management dieser Systeme beteiligten Personen. Oberstes Ziel aller Maßnahmen muss es sein, ein funktionsfähiges und dauerhaftes Entwässerungssystem zu schaffen, das als technisches Teilsystem im gesamten Stoffkreislauf das Abwasser zwischen Abwassererzeuger und der Kläranlage sicher und dicht umschließt und darüber hinaus auch noch leicht instand zu halten ist. Dies setzt ein fundiertes Fachwissen voraus. Dieses Modul vermittelt das wesentliche Grundlagenwissen um Aufbau und Funktionsweise von Entwässerungssystemen zu verstehen, ihre Bedeutung für die Wasserwirtschaft zu erkennen und das eigene Handeln im Rahmen eines „Integralen Kanalmanagement“ einzuordnen. Der Kurs besteht aus insgesamt 5 Lektionen: 1. Woche

Der hydrologische Kreislauf (Wasserkreislauf)

Historische Entwicklung von Entwässerungssystemen 2. Woche

Grundlagen über Entwässerungssysteme 3. Woche

Kanäle – Querschnittsformen und Abmessungen, Überdeckungshöhe, Gefälle, Rohre und Rohrwerkstoffe und Rohrverbindungen 4. Woche

Schächte und Bauwerke – Werkstoffe, Dichtmittel und Funktionen, Anschlüsse an Kanäle und Schächte Nach 30 Stunden innerhalb von 4 Wochen intensiver Lerneinheiten ist der Kurs erfolgreich abgeschlossen. Vor jedem Themenbereich finden Sie eine Einführungsseite, die einen Überblick über die Lernziele, die Dauer der Lektion und der vermittelnden Inhalte liefert. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu diesem Kurs und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Bearbeitung! |

|

| (Bild: Haltung) | | (Bild: Haltungsabschnitte) | | (Bild: Einzelrohre) | | (Bild: Rohrverbindungen) | | (Bild: Schächte) |

Je nach Anforderung und örtlichen Randbedingungen ist es möglich, - ganze Haltungen (d.h. von Schacht zu Schacht) (Abschnitt 1.3.1),

- Abschnitte einer Haltung (z.B. zwischen zwei Anschlüssen) (Abschnitt 1.3.2),

- einzelne Rohre,

- einzelne Rohrverbindungen (Muffen) (Abschnitt 1.3.3) sowie

- Schächte bzw. Inspektionsöffnungen (Abschnitt 1.3.3)

auf Dichtheit … |

|

| (Bild: Rohrverbindungen) | Bei größeren Rohrnennweiten, bei welchen entweder eine unverhältnismäßig große Menge Wasser zum Befüllen der gesamten Haltung notwendig ist oder bei der Prüfung mit Luft aufgrund des großen komprimierten Luftvolumens ein erhöhtes Gefahrenpotential vorliegt, aber auch bei der Prüfung von Haltungen mit einer großen Anzahl von Abzweigen und Einmündungen bietet sich die Prüfung einzelner Rohrverbindungen, auch Einzelmuffenprüfung … |

|

|

(Bild: Bildung von Querrissen durch falsche Auflagerung des Rohres in Anlehnung an [Brenn76] [Bild: S&P GmbH]) Die Qualität der Bettung (früher auch Rohrauflager genannt) beeinflusst wesentlich die Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit, Betriebssicherheit und die bestimmungsgemäße Nutzungsdauer der verlegten Rohre sowie das Setzungsverhalten des Bodens.

Die Bettungsschicht muss eine gleichmäßige Druckverteilung unter dem Rohr sicherstellen und keinesfalls … |

|

(Bild: Variabler Auflagerwinkel beim Rohr ohne Fuß)

In der Rohrstatik nach ATV DVWK-A 127 wird die Rohrbettung beschrieben durch den "Lagerungsfall" sowie den "Auflagerwinkel" - Lagerungsfall I: Auflagerung im Boden ("Loses Auflager") (Abschnitt 2.1.1)

- Lagerungsfall II: Auflagerung auf festem Untergrund, z.B. Beton ("Festes Auflager") (Abschnitt 2.1.2)

- Lagerungsfall III: Auflagerung und Einbettung im Boden (nur für biegeweiche Rohre)

Der Auflagerwinkel (… |

|

| (Bild: Bettung Typ 1 gemäß DIN EN 1610 [DINEN1610a] [Bild: S&P GmbH]) | | (Bild: Bettung Typ 2 gemäß DIN EN 1610 [DINEN1610a] [Bild: S&P GmbH]) | | (Bild: Bettung Typ 3 gemäß EN 1610 [DINEN1610a] [Bild: S&P GmbH]) |

Die Bettung "Typ 1" stellt die Regelausführung dar. Es wird unterschieden zwischen einer unteren Bettungsschicht und einer oberen Bettungsschicht (Bild 2.1.1).

Die Bettung muss im Regelfall über die gesamte Grabenbreite ausgeführt werden

Die Dicke "… |

|

(Bild: Verlegung eines Stahlbetonrohres auf Betonsohle mit nachträglich betoniertem Auflagerzwickel in Anlehnung an [FBS06a] [Bild: S&P GmbH])

Ein Auflager aus Beton ist gemäß DIN EN 1610 [DINEN1610:1997] als "besondere Ausführung" der Bettung zu bezeichnen.

Auch bei einem Betonauflager ist zu unterscheiden zwischen einer unteren und oberen Bettungsschicht.

Bei der Herstellung ist sicherzustellen, dass es bei der Auflagerung der Rohre auf der unteren … |