|

Überall dort, wo die Qualität der Sanierung nachhaltig beeinflußt werden kann, sind nach [ATVM143-5:1998] [ATVM143-3] und in Anlehnung an [Gütes96] Maßnahmen zur Prüfung und Eigenüberwachung durchzuführen, wie z.B.: -

Kontrolle und Dokumentation der Reinigung, Inspektion, Vermessung und Kalibrierung des zu sanierenden Kanalabschnittes.

-

Eingangskontrolle der einzuziehenden Rohre mit Angabe aller relevanten Parameter wie Durchmesser, Wanddicke sowie …

|

|

Für die Durchführung des konventionellen Rohrstrangverfahrens sind ohne Berücksichtigung der Erdarbeiten ca. 4 bis 6 Personen erforderlich.

Die Spezialausrüstung umfaßt folgende Geräte: -

Spiegelschweißeinrichtung mit Zentriervorrichtung,

-

Seilwinde,

-

Zugkopf,

-

Rollenböcke, Abstandhalter,

-

Pumpe für Ringraumverfüllung,

-

Schneid-, Fräs- oder Bohrgeräte für die Herstellung von Anschlüssen.

|

|

(Bild: Eiquerschnitt mit zwei übereinanderliegenden Inlinern unterschiedlicher Nennweiten)

Das konventionelle Rohrstrangverfahren bietet folgende Vorteile: -

Einsetzbar für große Haltungslängen bis max. 600 m in Abhängigkeit von der örtlichen Situation

-

Einsetzbar bei Inlinern aus PE-HD und PP bis DN 1200

-

Durchgehender geschweißter Rohrstrang (keine Rohrverbindungen)

-

Inliner kann vor dem Einziehen kontrolliert und geprüft werden, z.B. auf Wasserdichtheit

|

|

Verfahrensmodifikationen des konventionellen Rohrstrangverfahrens beziehen sich vor allem auf die Gestaltung des Zugkopfes unter dem Aspekt, die Ringraumverfüllung zu vereinfachen und Hindernisse in der zu sanierenden Kanalhaltung unmittelbar im Rahmen der Reliningmaßnahme zu beseitigen.

Die erstgenannte Zielstellung kann z.B. mit einem modifizierten Spülbohrverfahren im Nennweitenbereich DN 75 bis DN 250 realisiert werden [Kleis96b] . In der ersten … |

|

Im Unterschied zum konventionellen Rohrstrangverfahren kommt das patentierte [Pat-Nr. 3501620] und 1990 in der Bundesrepublik Deutschland eingeführte Thermoline-Verfahren ohne die sonst übliche Herstellung einer Einziehbaugrube aus [Kutti90] [FI-Sewera] .

Der vorgefertigte PE-HD-Rohrstrang wird über den Schacht in die zu sanierende Haltung eingebracht. Dies wird durch das Zusammendrücken des auf ca. 70° C erwärmten Rohrstranges und die jeweilige …

|

|

Ein weiterer Vertreter der Rohrstrangverfahren ist das Well- oder Spiralrohr-Verfahren [FI-Upono] , welches vom Hersteller der speziellen Dreischicht-Rohre (Bild 5.3.2.2.1.3) auch als "Flexoren-Verfahren" bezeichnet wird.

Die erforderliche Ringsteifigkeit erhält der Inliner durch die aus gerieftem PE-HD bestehende äußere Schicht. Die glatte Zwischenschicht basiert auf einem Gemisch aus EPDM/PEM und ergibt im Verbund mit der äußeren Schicht eine gute … |

|

Nach dem Reinigen und Kalibrieren der zu sanierenden Leitung werden die Rohre durch Einsteigschächte oder Revisionsöffnungen mit Hilfe einer Seilwinde eingezogen (Abschnitt 5.3.2.2.1.3.1) (Bild 5.3.2.2.1.3.1) (Bild 5.3.2.2.1.3.1).

Die Herstellung einer Einziehbaugrube entfällt, eine Außerbetriebsetzung der Haltung ist im allgemeinen nicht notwendig.

Zur Erleichterung des Einziehvorganges werden am Rohrende ein Zugkopf und am Haltungsanfang ein spezieller … |

|

(Bild: Wellrohr-Verfahren Schnitt durch den Einbindungsbereich bei gleichzeitiger Sanierung von Kanal und Anschlußleitung [FI-Upono])

Auch bei diesem Verfahren werden die Anschlußkanäle in einem gesonderten Arbeitsgang in offener oder geschlossener Bauweise an den Inliner angeschlossen.

In offener Bauweise geschieht dies, wie bereits oben erläutert, konventionell durch Freilegen des betreffenden Rohrabschnittes in Kopfbaugruben und Aufsetzen spezieller … |

|

Charakteristikum der Rohrstrangverfahren ohne Ringraum ist das Einziehen eines durch Vorverformung in seinen Querschnittsabmessungen reduzierten Kunststoffrohrstranges (Inliner) in die zu sanierende Haltung und das anschließende Aufweiten desselben bis zum Anliegen an der Kanalinnenwand bzw. dem Erreichen des ursprünglichen Kreisquerschnittes.

Auf diese Weise entfallen der Ringraum und die damit verbundenen o.g. Leistungspositionen Ringraumabschluß …

|

|

Bei dieser Verfahrensgruppe werden die jeweiligen Kunststoffrohrstränge aus speziell für diese Verfahrenstechnik modifiziertem PE oder PVC werkseitig oder unmittelbar vor dem Einziehen unter Wärmezufuhr im Querschnitt U- oder C-förmig vorverformt, so daß sich je nach Strangdurchmesser gegenüber dem Originalkreisquerschnitt eine Querschnittsreduzierung von bis zu 40 % [FI-Rehau] ergibt.

Bei Rohrsträngen bis DN 400 erlaubt die aus der Querschnittsreduzierung … |

|

Die Verformungsverfahren mit PE-Inlinern unterscheiden sich im wesentlichen durch den Zeitpunkt der Vorverformung des Rohrstranges. Diese kann sowohl direkt beim Extrudieren oder in einem seperaten Arbeitsgang im Werk als auch unmittelbar vor dem Einziehen auf der Baustelle durchgeführt werden. Vertreter dieser Verfahrensgruppe sind z.B.: - U-Liner-Verfahren

- Compact Pipe Verfahren

- Subline-Verfahren.

Bei dem aus den USA stammenden und 1989 in Europa … |

|

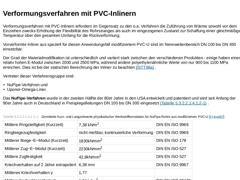

Verformungsverfahren mit PVC-Inlinern erfordern im Gegensatz zu den o.a. Verfahren die Zuführung von Wärme sowohl vor dem Einziehen zwecks Erhöhung der Flexibilität des Rohrstranges als auch im eingezogenen Zustand zur Schaffung einer gleichmäßigen Temperatur über den gesamten Umfang für die Rückverformung.

Vorverformte Inliner aus speziell für diesen Anwendungsfall modifiziertem PVC-U sind im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 450 einsetzbar.

Der Grad … |

|

Die Reduktionsverfahren wurden ursprünglich für die Sanierung von Wasserversorgungs- und Gasleitungen konzipiert. Seit kurzer Zeit werden sie auch bei Sanierungsarbeiten im Abwassersektor sowohl für Druck- als auch für Freispiegelleitungen eingesetzt [John91] .

Im Gegensatz zu den Verformungsverfahren wird hier der Außendurchmesser des Kunststoffrohrstranges aus PE-HD unmittelbar vor dem Einziehen über eine Einziehbaugrube in die zu sanierende … |

|

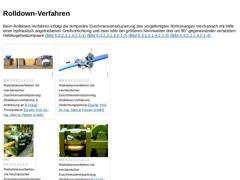

Beim Rolldown-Verfahren erfolgt die temporäre Durchmesserreduzierung des vorgefertigten Rohrstranges mechanisch mit Hilfe einer hydraulisch angetriebenen Greifvorrichtung und zwei oder bei größeren Nennweiten drei um 90° gegeneinander versetzten Halbkugelwalzenpaare (Bild 5.3.2.2.1.4.2.1) (Bild 5.3.2.2.1.4.2.1) (Bild 5.3.2.2.1.4.2.1) (Bild 5.3.2.2.1.4.2.1) . |

(Bild: Reduktionsverfahren mit mechanischer Durchmesserreduzierung (Rolldown-Verfahren) … |

|

|

Das Swagelining-Verfahren ist eine britische Entwicklung und patentrechtlich geschützt. Der namensgebende Begriff "Swage" stammt aus dem Englischen und bedeutet "in einem Gesenk bearbeiten".

Im Unterschied zum Rolldown-Verfahren erfolgt hier die temporäre Durchmesserreduzierung thermo-mechanisch in einem Gesenk. Dieses besteht im wesentlichen aus einer Brennkammer, einer Heizstrecke und der Gesenkplatte.

In der gasbefeuerten Brennkammer (Bild 5.3.2.2.1.4.2.2) |

|

Bezüglich der Abschlußarbeiten und -prüfungen gelten prinzipiell die betreffenden Ausführungen des konventionellen Rohrstrangverfahrens (Bild 5.3.2.2.1.1) .

Die Wiederherstellung der Einbindung von Anschlußkanälen bzw. Seitenzuläufen kann mit den o.a. Verfahren in offener und geschlossener Bauweise durchgeführt werden. Darüber hinaus wurden Spezialverfahren entwickelt, die nachfolgend vorgestellt werden. Eine Lösung in offener Bauweise für so sanierte … |

|

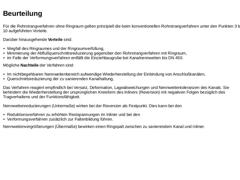

Für die Rohrstrangverfahren ohne Ringraum gelten prinzipiell die beim konventionellen Rohrstrangverfahren unter den Punkten 3 bis 10 aufgeführten Vorteile.

Darüber hinausgehende

Vorteile

sind: -

Wegfall des Ringraumes und der Ringraumverfüllung,

-

Minimierung der Abflußquerschnittsreduzierung gegenüber den Rohrstrangverfahren mit Ringraum,

-

im Falle der Verformungsverfahren entfällt die Einziehbaugrube bei Kanalnennweiten bis DN 450.

|

|

Im Gegensatz zu den Rohrstrangverfahren werden bei den Langrohr- und Kurzrohrverfahren selbsttragende Einzelrohre diskontinuierlich (taktweise) in die zu sanierende Kanalhaltung eingebracht.

Die Verbindung der einzelnen Rohre untereinander zur Herstellung des Inliners (nachfolgend zur besseren Abgrenzung gegenüber dem Rohrstrangverfahren auch Rohrleitung genannt) kann entweder in der zu sanierenden Haltung oder im Startschacht (nach ATV-M 143 Teil … |

|

Einsatzbereiche und Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens |

|

(Bild: PE-HD-Liner mit Eiquerschnitt [FI-Kenne]) Bei Langrohr- und Kurzrohrverfahren können alle Werkstoffe (Tabelle 5.3.2.2) und Rohrverbindungen eingesetzt werden, die den Anforderungen des hier betrachteten Anwendungsfalles genügen (Abschnitt 5.1) [Gale81b] [Stein83c] [Damma85] [Schro84] [Cunni84] [NN86e] .

In erster Linie kommen Rohre mit Kreisquerschnitt zum Einsatz.

Bei Bedarf ist es auch möglich, auf serienmäßig hergestellte Rohre mit anderen … |

|

Die Vorarbeiten sind mit denen der Rohrstrangverfahren mit bzw. ohne Ringraum (Abschnitt 5.3.2.2.1) identisch.

Lassen die Schachtabmessungen - auch nach einem eventuellen Entfernen des Schachthalses (Konus) und der Schachtabdeckung - die gewählte Baulänge des Rohres und das vorgesehene Einbauverfahren das Einbringen des Inliners nicht von einem vorhandenen Schacht aus zu, so ist die Herstellung einer Startbaugrube erforderlich (Langrohrverfahren). |

|

In Abhängigkeit von der Beanspruchung der Einzelrohre bzw. Rohrleitung beim Einbringen werden folgende Varianten unterschieden: -

Einziehverfahren

-

Einziehen von Rohrleitungen mit zugkraftschlüssigen Rohrverbindungen (Abschnitt 5.3.2.2.2.4.1.1)

-

Einziehen von Rohrleitungen mit nichtzugkraftschlüssigen Rohrverbindungen (ziehend/ schiebend) (Abschnitt 5.3.2.2.2.4.1.2)

-

Einziehen einzelner Rohre (Abschnitt 5.3.2.2.2.4.1.3)

-

Einschubverfahren (Abschnitt …

|

|

|

|

Diese Vorgehensweise ist prinzipiell vergleichbar mit der beim Rohrstrangverfahren (Abschnitt 5.3.2.2.1) .

Auf das erste im Startschacht befindliche Rohr wird ein Zugkopf aufgesetzt, das Zugseil befestigt und das Rohr so weit in die zu sanierende Haltung eingezogen, daß der Rohrverbindungsbereich noch im Schacht verbleibt. Mit diesem wird das nächste Rohr zugkraftschlüssig verbunden, z.B. mittels Heizelement-Stumpfschweißung (Spiegelschweißung) bei … |

|

| | | | | (Bild: Fixieren des Rohres im Schacht mittels einer in einer Außenringnut geführten Stopperplatte [FI-Egepla]) |

Bei dieser Methode wird das Zugseil vom Zielschacht aus durch die Rohrleitung gezogen und die Zugkraft über eine jeweils am Ende des letzten noch im Startschacht befindlichen Rohres angebrachte Druckplatte oder Traverse in die bereits zusammengefügte Rohrleitung eingeleitet. Die Rohre werden dabei nur auf Axialdruck beansprucht, so … |