|

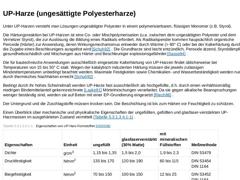

Unter UP-Harzen versteht man Lösungen ungesättigter Polyester in einem polymerisierbaren, flüssigen Monomer (z.B. Styrol).

Die Härtungsreaktion bei UP-Harzen ist eine Co- oder Mischpolymerisation (u.a. zwischen dem ungesättigten Polyester und dem Vernetzer Styrol), die zur Auslösung die Bildung eines Radikals erfordert. Als Radikalspender kommen haupsächlich organische Peroxide (Härter) zur Anwendung, deren Wirkungsmechanismus entweder durch Wärme (> …

|

|

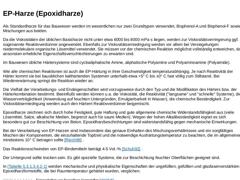

Als Standardharze für das Bauwesen werden im wesentlichen nur zwei Grundtypen verwendet, Bisphenol-A und Bisphenol-F sowie Mischungen aus beiden.

Da die Viskositäten der üblichen Basisharze nicht unter etwa 6000 bis 8000 mPa·s liegen, werden zur Viskositätsverringerung ggf. sogenannte Reaktivverdünner angewendet. Ebenfalls zur Viskositätserniedrigung werden vor allem bei Versiegelungen niedermolekulare organische Lösemittel verwendet. Sie müssen …

|

|

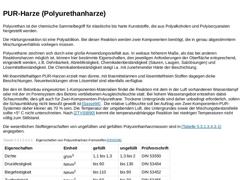

Polyurethan ist der chemische Sammelbegriff für elastische bis harte Kunststoffe, die aus Polyalkoholen und Polyisocyanaten hergestellt werden.

Die Härtungsreaktion ist eine Polyaddition. Bei dieser Reaktion werden zwei Komponenten benötigt, die in genau abgestimmtem Mischungsverhältnis vorliegen müssen.

Polyurethane zeichnen sich durch eine große Anwendungsvielfalt aus. In weitaus höherem Maße, als das bei anderen Reaktionsharzen möglich ist, …

|

|

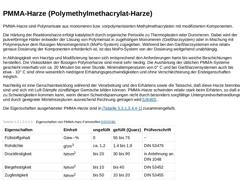

PMMA-Harze sind Polymerisate aus monomeren bzw. vorpolymerisierten Methylmethacrylaten mit modifizierten Komponenten.

Die Härtung der Reaktionsharze erfolgt katalytisch durch organische Peroxide zu Thermoplasten oder Duromeren. Dabei wird der pulverförmige Härter entweder der Lösung von Polymerisat in zugehörigen Monomeren (Gießharzsystem) oder in Mischung mit Polymerpulver dem flüssigen Monomergemisch (MoPo-System) zugegeben. Während bei den Gießharzsystemen … |

|

|

(Bild: Spannungen in der Verbundfuge infolge des Schwindens der Beschichtung [Schmi86])

|

|

(Bild: Prüfung der Oberflächenhaftzugfestigkeit - Fixieren des Prüfstempels)

|

|

(Bild: Prüfung der Oberflächenhaftzugfestigkeit - Abreißen des Prüfstempels)

|

|

(Bild: Prüfung der Oberflächenhaftzugfestigkeit - Prüfstempel nach der Prüfung)

|

|

(Bild: Für Beschichtungsauftrag vorbehandelte Betonoberfläche an der Rohrinnenwand (2x gesandstrahlt und 2x HD-Spülung))

|

|

|

| (Bild: Einlagerungsversuche - Versuchsaufbau [Stein97f]) | | (Bild: Einlagerung eines Mörtelprismas in Schwefelsäure mit 2 Gew.-%) |

Die Prüfung einer Beschichtung von Kanalisationen umfaßt sowohl die allgemeine Mörtelprüfung, z.B. nach DIN 18555 Teile 1 bis 5 [DIN18555] bzw. den ursprünglich für Zement konzipierten DIN 1164 Teil 1 [DIN1164b] und DIN EN 196 Teil 1 [DINEN196] als auch die Überprüfung bezüglich der kanalspezifischen Anforderungen (Korrosionsbeständigkeit, … |

|

Beim Auspreßverfahren wird durch eine in den Kanal eingebrachte Schalung ein Ringraum erzeugt, der mit einem geeigneten Mörtel oder Beton auf Zement- und/oder Reaktionsharzbasis ausgepreßt wird. Die Arbeiten können sowohl in begehbaren als auch in nichtbegehbaren Querschnitten ausgeführt werden. Nach Erreichen der geforderten Mindestfestigkeit wird die Schalung entfernt. |

|

Vorbild für dieses Beschichtungsverfahren ist die Herstellung des Ausbaues, der Sicherung oder Auskleidung im Stollen- und Tunnelbau mit Hilfe der dort üblichen Schalungen [DGEG86b] [Maak86] [Maidl84b] . Hierbei kommen verfahrbare Umsetzschalungen oder spezielle Schalwagen (Bild 5.3.1.6.1) (Bild 5.3.1.6.1) zum Einsatz. Als Ein- und Ausschalhilfen können je nach Größe der Tunnelschalung mechanisch oder hydraulisch wirkende Einrichtungen eingebaut … |

|

|

(Bild: Zementmörtelauspreßverfahren in Anlehnung an [TGL34011] [Bild: S&P GmbH])

|

|

(Bild: Zu berücksichtigende Einflüsse bei der Festlegung des Auspreßdruckes beim ZMA-Verfahren in Anlehnung an [Böhm78] [Bild: S&P GmbH])

|

Im Gegensatz zum Wassersektor, liegen z.Zt. noch keine Erfahrungen über den Einsatz von Auspreßverfahren zur Sanierung nichtbegehbarer Kanäle vor.

Ein Vertreter dieser Verfahrensgruppe ist das für die Sanierung von Wasserleitungen …

|

|

Bei den Verdrängungsverfahren wird ein Verdrängungskörper, dessen Außendurchmesser entsprechend der aufzubringenden Schichtdicke kleiner ist als der Innnendurchmesser der zu beschichtenden Leitung, zentrisch durch die jeweilige Haltung gezogen oder gedrückt. Der in Arbeitsrichtung vor ihm befindliche Beschichtungsstoff gelangt in den Ringspalt zwischen Leitung und Verdrängungskörper und wird von diesem gegen die Rohrinnenwandung gepreßt.

Die bekanntesten …

|

|

|

|

Nach DIN 18 551 [DIN18551:1992] ist Spritzbeton ein "Beton, der in einer geschlossenen, überdruckfesten Schlauch- oder Rohrleitung zur Einbaustelle gefördert und dort durch Spritzen aufgetragen und dabei verdichtet wird".

Spritzbeton unterscheidet sich in der Zusammensetzung prinzipiell nicht vom üblichen Ortbeton. Der Unterschied liegt im Fördern, Einbringen und Verdichten, d.h. in der Verarbeitung, die in einem einzigen Arbeitsgang, dem Spritzen, …

|

|

Von der Hochtief AG wurde ein spezielles im Spritzverfahren aufzutragendes Zwei-Schichten-Sanierungssystem für begehbare Kanäle entwickelt, wobei die erste Schicht als Rückverankerung für die zweite dient [Hille87] . Die Rückverankerung wird durch einen kunststoffmodifizierten Spritzbeton (SPCC) mit Polyacrylnitrilfasern erzeugt.

Zur Herstellung des SPCC-Bereitstellungsgemisches (aufgespritzter kunststoffmodifizierter Zementmörtel) wird wasseremulgierbares … |

|

Ein wesentlicher Teil der im Abschnitt "Spritzbeton und -mörtel" (Abschnitt 5.3.1.8.1) angeführten Unfall- und Gesundheitsgefahren wird bei dem in England speziell für die Beschichtung von Abwasserkanälen entwickelten "Ruswroe-System" vermieden [FI-Alpha] [Marti84] .

Es basiert auf dem Naßspritzverfahren unter Anwendung eines sehr niedrigen Druckes (vergleichbar mit dem Auftrag von Putz mit Putzspritzmaschinen).

Der eingesetzte Mörtel wird auf …

|

|

(Bild: Prinzipskizze eines Spritzautomaten für Trocken- (rechts) und Naßspritzverfahren (links) zur Beschichtung von Großbohrlöchern im Steinkohlenbergbau [Großk85])

Die gegenwärtigen Bemühungen zielen darauf ab, Beschichtungen auf der Basis von Aufspritzverfahren generell, hinsichtlich Kosten, Materialqualität sowie Unfall- und Verletzungsgefahren durch Mechanisierung zu verbessern.

Einen ersten Ansatz stellte die beim Preload-Verfahren [Atkin50] … |

|

Bei den Anschleuderverfahren wird der Beschichtungsstoff durch einen schnell rotierenden Schleuderkopf gegen die Rohrinnenwand geworfen. Im gleichen Arbeitsgang wird beim Einsatz im Wasserversorgungssektor nach DVGW-W 343 [DVGWAW343] in der Regel die Beschichtungsoberfläche durch eine mitlaufende Einrichtung geglättet (Abschnitt 5.3.1.9) .

In den Kanälen ist eine Glättung nur dann möglich, wenn keine Rohrversätze vorhanden sind und das Rohr kreisrund … |

|

|

|

Einsatzbereiche und Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens |

|

|

|

(Bild: Arbeitsöffnung durch herausgetrennte Halbzylinderschale [FI-Teerb])

Die Arbeiten können i.a. von den Schächten aus durchgeführt werden. In Abhängigkeit von den Abmessungen des einzusetzenden Maschinensystems sind u.U. auch Baugruben anzulegen.

Bei Druckleitungen aus Stahl werden die erforderlichen Arbeitsöffnungen in einer Baugrube durch Heraustrennen eines ca. 2 m langen ganzen Rohrstückes oder aber durch Heraustrennen von 2 m langen Halbzylinderschalen … |

|

Nach dem Ansetzen und Zentrieren der Schleudermaschine an einem Ende der zu sanierenden Haltung wird das Gerät mit konstanter Geschwindigkeit rückwärts durch die Haltung gezogen oder gefahren. Dabei erfolgt das Anschleudern des Mörtels an die Rohrinnenwand mit einem mit Druckluft oder elektrisch angetriebenen, schnell rotierenden Schleuderkopf (Bild 5.3.1.9.1.2.2) (Bild 5.3.1.9.1.2.2) . Durch in diesem radial angeordnete und im Außenbereich kammartig … |

|

Die bei den einzelnen Varianten des Centriline-Verfahrens eingesetzten Spezialgeräte können den entsprechenden Darstellungen entnommen werden. Beim Einsatz nichtselbstfahrender Geräte sind insgesamt ca. 6 Personen, bei selbstfahrenden Geräten ca. 8 Personen erforderlich. |

|

Die Vorteile des Anschleuderverfahrens sind: -

einsetzbar nahezu unabhängig von Nennweite und Haltungslänge;

-

Beschichtung auf Beton, Steinzeug, Asbestzement, Stahl, Guß und Klinkermauerwerk (bedingt) möglich;

-

neben Zementmörteln lassen sich bei entsprechender Maschinenmodifikation auch kunststoffmodifizierte Zementmörtel verarbeiten;

-

Erzielung höherer Mörteldichten und -festigkeiten gegenüber den Verdrängungsverfahren;

-

Schichtdicke auch innerhalb …

|

|

Bei dieser Verfahrensgruppe wird als Beschichtungsstoff zur Zeit vorwiegend zweikomponentiges Polyurethanharz mit Hilfe von Spezialschleuderköpfen auf die Rohrinnenwand in Schichtdicken von 5 bis 30 mm in einem Arbeitsgang ohne Nachglättung geschleudert. Die Arbeiten erfolgen nach Oberflächenvorbehandlung entsprechend Abschnitt 5.3.1.4 vom Einsteigschacht aus.

Vertreter dieser Verfahrensgruppe sind - CSL Polyspray (Abschnitt 5.3.1.9.2.1) ,

- Twin-Line (…

|

|

Das CSL Polyspray-Verfahren wurde 1984 in England für die Beschichtung von Kanälen im Nennweitenbereich von DN 225 bis DN 1000 entwickelt [FI-Costa] .

Die Schleudermaschine weist drei Hauptelemente auf: -

Mischkammer,

-

Gelierstrecke,

-

Schleuderkopf mit dem Antriebsmotor.

Die beiden Komponenten des Polyurethanharzes werden getrennt bis zur Mischkammer gepumpt und dort durch einen eingebauten Statikmischer aus Kunststoff intensiv vermischt.

Zwischen …

|