|

Vor der Durchführung der Abdichtungsarbeiten wird die jeweilige Haltung außer Betrieb gesetzt, wobei je nach Erfordernis eine Vorflutsicherung (Abschnitt 5.5) zu realisieren ist. Material- und Gerätetransport erfolgen i.a. über die Schächte. In Einzelfällen kann es zur besseren Begehbarkeit notwendig werden, den Schachthals einschließlich des Auflageringes und der Schachtabdeckung zu entfernen (Abschnitt 1.8) . Die Bereiche der Schadensstellen müssen … |

|

| (Bild: Arbeitsablauf beim Weco-Seal-Verfahren und beim Amex-10-System (Amex GmbH) [FI-Amex]) | | (Bild: Weco-Seal-Verfahren bzw. Amex-10-System - Einbau des Paßstückes [FI-Wegne]) | | (Bild: Dichtheitsprüfung der Manschette [FI-Wegne]) |

Die Manschette, deren Durchmesser auf den der Leitung abgestimmt ist, wird von Hand so über den abzudichtenden Rohrbereich gelegt und dem Rohr angepaßt, daß die Dichtungslippen und -stege rechts und links der Schadensstelle … |

|

Nach Abschluß der Abdichtungsarbeiten werden die Haltung geräumt, ggf. der Schacht wiederhergestellt und die Leitung wieder in Betrieb gesetzt. |

|

Für die Durchführung der Abdichtungsarbeiten sind ca. 3 Personen erforderlich, die durchschnittlich 7 bis 8 Manschetten pro 8 Std.-Schicht einbauen können. An Geräten werden benötigt: - Winde für Reinigungsgeräte und für die Schleifmaschine;

- Schleifmaschine, pneumatisch oder hydraulisch angetrieben, für Guß- und Stahlleitungen;

- Kompressor, eventuell zusätzlich Hydraulikaggregat;

- Preßluftflaschen für die Druckprüfung.

|

|

Mit dem Weco-Seal-Verfahren und Amex-10-System lassen sich Rohrverbindungen, Quer- und Längsrisse bei allen Leitungsarten und -werkstoffen, außer bei Rechteckquerschnitten und bei gemauerten Kanälen, abdichten. Die Dichtungsmanschette ist elastisch und damit relativ unempfindlich gegen geringfügige Lageabweichungen. Nachteile: - Die Verfahren sind nur in begehbaren Leitungen mit glatten Innenflächen einsetzbar.

- Der Zeitaufwand ist besonders bei Guß- …

|

|

Unter Renovierung versteht man nach DIN EN 752-5 [DINEN752-5:1995] Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit von Abwasserleitungen und -kanälen unter vollständiger oder teilweiser Einbeziehung ihrer ursprünglichen Substanz.

Zur Durchführung der Maßnahmen dienen (Bild 5) : - Beschichtungsverfahren (Abschnitt 5.3.1) und

- Auskleidungsverfahren (Abschnitt 5.3.2) .

Renovierungsverfahren werden eingesetzt bei örtlich begrenzten, wiederholten … |

|

Beschichtungsverfahren dienen beim Einsatz in Kanalisationen zur Wiederherstellung oder Erhöhung des Widerstandsvermögens gegen physikalische, biologische, chemische und/oder biochemische Angriffe von innen, zur Verhinderung einer erneuten Bildung von Inkrustationen, zur Wiederherstellung und/oder Erhöhung der statischen Tragfähigkeit sowie der Wasserdichtheit.

In Abhängigkeit von der Art der Aufbringung der Schicht unterscheidet man folgende Spezialverfahren, … |

|

Grundlagen der Beschichtung |

|

Schutzbehandlungen kapillarporiger Baustoffe, die das Porensystem innerlich nicht verstopfen und keinen oberflächlichen Film bilden, nennt man Imprägnierungen.

Verhindert oder erschwert eine Imprägnierung die Benetzung der Baustoffoberfläche mit Wasser und hebt sie die kapillare Saugkraft gegenüber Wasser auf, so spricht man von einer hydrophobierenden Imprägnierung oder kurz von einer Hydrophobierung.

Als selbständige Maßnahme sind Hydrophobierungen … |

|

Die Versiegelung bildet einen zusammenhängenden Oberflächenfilm, der den Untergrund gegen äußere Einflüsse im Sinne eines Anstriches schützt. Die Filmdicke liegt bei ebenen Flächen zwischen 0,1 mm bis etwa 0,3 mm, in Rauhtiefen mehr, auf Rauhspitzen (Zuschlagkörner, Grate) geht sie gegen Null. Durch Eindringen in die oberflächennahen Porenstrukturen haftet dieser Film auf dem Untergrund und bewirkt gleichzeitig eine Untergrundverfestigung im Sinne … |

|

Filmbildende Beschichtungen können aus einer oder mehreren Schichten bestehen. Art und Anzahl der einzelnen Schutzschichten richten sich nach der Schutzfunktion, die sich aus den Anforderungen und Beanspruchungen ergeben [Sasse94] . |

|

Der Richtwert für die kleinste Schichtdicke von Mörtelbeschichtungen beträgt nach [DAfStB:1991] 5 mm für reaktionsharzgebundene Mörtel, 10 mm für kunststoffmodifizierte Mörtel und 20 mm für zementgebundene Mörtel. Die Schichtdicke sollte außerdem mindestens dem dreifachen Größtkorndurchmesser entsprechen. Die jeweils erforderliche Schichtdicke hängt von der verfolgten Zielstellung sowie der Schadensart ab.

Dient die Beschichtung ausschließlich …

|

|

Wesentliche Voraussetzung nahezu aller heute ausgeführten Beschichtungen ist ein fester, kraftschlüssiger und dauerhafter Verbund zum Untergrundbeton.

Die Entstehung eines Verbundes beruht auf chemisch/physikalischen und mechanischen Vorgängen, die mit Adhäsion bezeichnet werden.

Adhäsion kennzeichnet den Zustand einer sich ausbildenden Grenzflächenschicht zwischen zwei in Kontakt tretenden Stoffphasen. Dieser Zustand zeichnet sich wesentlich durch … |

|

|

(Bild: Schematische Darstellung der "Druckknopfverankerung" [Bisch82])

|

|

(Bild: Schematische Darstellung der geometrischen, wahren und wirksamen Oberfläche [Sasse94])

|

|

(Bild: Skala der Rauheiten nach [Seidl92])

|

Der Grundgedanke des Modells der mechanischen Adhäsion nach [Biker68] geht davon aus, daß das flüssige Adhäsiv (Beschichtungsmörtel) in den Poren und Vertiefungen der Oberfläche des Adhärens (Betonuntergrund) aushärtet und dort - mechanisch - …

|

|

|

|

|

(Bild: Schematische Darstellung der Oberflächen- bzw. Grenzflächenenergien bei der Benetzung [Sasse94])

|

|

(Bild: Kritische Oberflächenenergie der Benetzung [Zisma63])

|

Die wirksame Oberfläche als Summe der Kontaktflächen zwischen Adhäsiv und Festkörper ist das Ergebnis des Benetzungsvorgangs.

Unter

Benetzung

(auch: Spreitung) versteht man die Adsorption und Ausbreitung einer Flüssigkeit auf einer festen Oberfläche.

Erstmalig berichtete Young […

|

|

Polarisationstheorie: Ergänzend zu der thermodynamischen Betrachtungsweise von Grenzflächenenergien mit Hilfe von Benetzungsmessungen und grenzflächenenergetischen Kenngrößen stellt de Bruyne in [Bruyn39] erstmals einen Zusammenhang zwischen Adhäsionserscheinungen und den elektrischen Wechselwirkungen von molekularen Dipolen her. Er führt Adhäsionserscheinungen auf eine ausreichende Annäherung zwischen den Molekülen des Adhäsivs und denen des Adhärens … |

|

(Bild: Haftzugfestigkeit zwischen silanfreien bzw. silanhaltigen Beschichtungen und mineralischen Untergründen [Sasse94])

Mit der Verfügbarkeit spezieller spektroskopischer Analyseverfahren kann seit Anfang der 60er Jahre die Existenz chemischer Adhäsionsbindungen, bevorzugt zwischen niedermolekularem Adhäsiv und Adhärens, experimentell nachgewiesen werden.

Zu den experimentell mehrfach nachgewiesenen Adhäsionsbindungen gehört die kovalente Verbindung … |

|

|

|

Die an Beschichtungsstoffe für Mörtelbeschichtungen zu stellenden Anforderungen richten sich nach den im Einzelfall zu erwartenden Beanspruchungen. Dabei ist immer zu trennen nach -

Beanspruchungen der Mörtelbeschichtung selbst (durch physikalischen, chemischen, biologischen oder biochemischen Angriff) und

-

Beanspruchungen des Verbundsystems aus Mörtelbeschichtung und Untergrund, ggf. einschließlich Haftbrücken und Bewehrung (in der Regel durch Eigenspannungen, …

|

|

|

|

Der Haupteinsatzbereich für Zementmörtelbeschichtungen erstreckt sich seit Anfang dieses Jahrhunderts auf den werkseitig oder vor Ort aufgebrachten Korrosionsschutz von Trinkwasserleitungen aus Stahl oder Guß. Hierfür liegen umfangreiche Erfahrungen und Publikationen vor, die Auskunft geben über die Anforderungen, Mörtelzusammensetzung, Schichtdicken, Applikationsarten sowie über die Wirkungsweise dieses Korrosionsschutzes. |

|

Bei den Alkali-Silikat-Mörteln handelt es sich um einen zweikomponentigen, rein mineralischen, anorganischen Baustoff. Alkali-Silikat-Mörtel bestehen in der Regel aus einer modifizierten, hochalkalischen Silikatlösung als Flüssigkomponente. Die Pulverkomponente enthält Mischungen verschiedener künstlicher und natürlicher latenthydraulischer Stoffe, kristalline Zuschläge sowie andere Begleit- und Hilfsstoffe. Anders als bei zementgebundenen Baustoffen … |

|

Eine Möglichkeit zur gezielten Verbesserung u.a. der Biegezugfestigkeit, Haftzugfestigkeit, Beständigkeit gegenüber chemischen Angriffen sowie des Diffusionswiderstandes von reinen Zementmörteln für Beschichtungen bietet die Verwendung von Kunststoffzusätzen zum Zementmörtel [Fiebr85] .

Diese Mörtel werden als kunstoffmodifizierte Zementmörtel und im englischen Sprachgebrauch auch als polymermodifizierte Zementmörtel (Polymer Cement Concrete - …

|

|

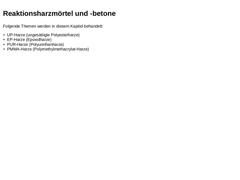

Enthält ein Mörtel keinen Zement und besteht das gesamte Bindemittel aus einem bei bauüblichen Temperaturen reaktionsfähigen Kunstharzgemisch, so spricht man von einem Reaktionsharzmörtel oder kurz PC (Polymer Concrete). Verwendet werden Reaktionsharzsysteme auf der Basis von ungesättigten Polyestern, Epoxidharzen und Methacrylatharzen, die "kalthärtend" sind, d.h. die bei Raumtemperatur vollständig aushärten können.

Infolge fehlender Erfahrungen …

|