|

Bei der Refraktionsseismik werden die Wellen in (relativ zur Zieltiefe) größerer Entfernung von der Quelle registriert. Dies bedingt, daß neben den Reflexionen aus dem Untergrund auch Wellen aufgezeichnet werden, die den schnellsten Laufweg zwischen Quelle und Empfängern benutzt haben und somit die Ersteinsätze in den seismischen Signalen ergeben.

In jüngster Zeit wurden Computerprogramme entwickelt, um diese Wellenfelder so aufzuarbeiten und darzustellen, … |

|

|

(Bild: Meßgeometrie der seismischen Tomographie; links die `cross-hole`-Anordnung, rechts die `VSP`-Anordnung [FI-DMT98])

|

|

(Bild: Laufzeiteffekt aufgrund einer Anomalie bei einer Parallel-Durchstrahlung [FI-DMT98])

|

Die seismische Tomographie liefert ein flächenhaftes Abbild von der Verteilung der Kompressions-Wellengeschwindigkeit und der Amplitudendämpfung und damit indirekt ein Abbild von der Verteilung gewisser Materialeigenschaften. Voraussetzung …

|

|

Bei der Luftschallseismik (Bild 4.3.1.2.5) (Bild 4.3.1.2.5) werden die Bodenpartikel mittels Luftschall durch ein zeitlich in seiner Frequenz veränderliches Signal (Sweep) zu Schwingungen angeregt, wogegen bei Hämmern, Sprengmitteln etc. ein einziger Impuls die seismischen Wellen erzeugt.

Der Vorteil der Luftschallquelle gegenüber anderen seismischen Quellen liegt in ihrer Handhabbarkeit, Zerstörungsfreiheit und in der besseren Reproduzierbarkeit … |

|

(Bild: Physikalisches Meßprinzip der Magnetik [Lenz97])

Das Magnetfeld der Erde wird an der Erdoberfläche sehr stark beeinflußt durch die obersten Schichten des Untergrundes. Im Anwendungsbereich der Ingenieurgeophysik sind dies nicht die Schichten selbst, sondern die in ihnen enthaltenen Strukturen, wie beispielsweise Eisenbestandteile, Bunker, Tanks, Träger, Rohrleitungen, Schrott, Fässer und Stahlbeton-Fundamente. Häufig sind diese Eisenteile … |

|

Bei den Verfahren der elektromagnetischen Induktion (EMI) wird dem Untergrund über eine Spule ein Wechselfeld aufgeprägt, das dort ein Sekundärfeld induziert. Dieses überlagert sich wiederum mit dem Erregerfeld. Das daraus resultierende Feld wird mit einer Empfängerspule gemessen.

Bild 4.3.1.2.7 zeigt die Meßdurchführung von Hand. Der verwendete Frequenzbereich beim EMI-Verfahren reicht von etwa 10 Hz bis 2 MHz, die Spulenabstände variieren von wenigen … |

|

Bei den geoelektrischen Verfahren wird dem Untergrund über Elektroden ein schwacher Gleichstrom zugeführt. Mit Hilfe von Sonden wird das entstehende, stationäre Potentialfeld erfaßt, das durch die Leitfähigkeitsverteilung im Untergrund beeinflußt wird. Mit geeigneten Modellrechnungen läßt sich aus den Meßwerten die Verteilung des wahren spezifischen Widerstandes im Untergrund unter dem Sondierungspunkt, entlang eines Profils oder in einem Schnittbild … |

|

Beim Boden- oder Georadar (EMR - elektromagnetische Reflexion) wird eine hochfrequente elektromagnetische Radiowelle von einer sogenannten Antenne impulsartig in den Boden eingetragen. Das Signal wird an Grenzflächen und Störkörpern teilweise reflektiert und von einem Empfänger aufgefangen. Das so entstehende Radargramm zeichnet die Strukturen im Untergrund interpretierbar auf [Lenz97] .

Bild 4.3.1.2.9 zeigt die mit der Zeit veränderliche Amplitude …

|

|

Von großer Bedeutung für die Aussagekraft und Zuverlässigkeit geophysikalischer Messungen sind die Methodik der Meßkampagne und die geeignete Anordnung der Meßapparatur. Da geophysikalische Meßergebnisse ihrer Natur nach mehrdeutig sind und eine hohe Komplexität der Wechselwirkungen zwischen anregendem Signal und dem Antwortverhalten des Meßobjektes besteht, bedarf es einerseits einer geeigneten Auswahl und Anordnung der Meßverfahren und andererseits … |

|

Als Ergebnis der Begehung der Leitungstrasse (Abschnitt 4.3.1.1) oder der Inneninspektion (Abschnitt 4.3.2) kann eine direkte Außeninspektion der Leitungszone und/oder der Kanäle und Bauwerke selbst notwendig sein. Hierbei werden entweder Baugrundaufschlüsse durchgeführt oder innerhalb einer zu erstellenden Baugrube oder begehbaren Vertikalbohrung die betreffenden Kanalbereiche oder Bauwerke freigelegt, so daß z.B. die Außenwandungen untersucht … |

|

Schurf:

"Der Schurf (Grube oder Graben nach DIN 4124 [DIN4124:1981] ) ist ein künstlich hergestellter Aufschluß zur Einsichtnahme in den Baugrund, zur Entnahme von Proben und zur Durchführung von Feldversuchen" [DIN4021:1990]. Er kann begehbar oder nichtbegehbar ausgeführt werden. "Schürfe eignen sich vorwiegend für Aufschlüsse oberhalb des Grundwassers und für geringe Untersuchungstiefen" [DIN4021:1990]. |

|

Bohrung:

"Mit Bohrungen sind Erkundungen in Boden und Fels bis in große Tiefen möglich; ihre Ausführung wird auch vom Grundwasser nicht entscheidend behindert" [DIN4021:1990]. In Abhängigkeit der Bodenart werden verschiedene Verfahren (Rotations-, Trockenkern-, Rammkern- oder Druckkernbohrung) eingesetzt den Boden zu lösen. DIN 4021 [DIN4021:1990] gibt eine Übersicht über die Einsatzfähigkeit der Bohrverfahren.

Aufschlußbohrungen können auch zur … |

|

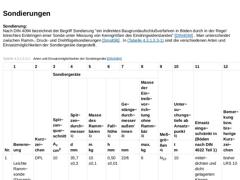

Sondierung:

Nach DIN 4094 bezeichnet der Begriff Sondierung "ein indirektes Baugrundaufschlußverfahren in Böden durch in der Regel lotrechtes Einbringen einer Sonde unter Messung von Kenngrößen des Eindringwiderstandes" [DIN4094] . Man unterscheidet zwischen Ramm-, Druck- und Drehflügelsondierungen [Smolt96] . In Tabelle 4.3.1.3.3 sind die verschiedenen Arten und Einsatzmöglichkeiten der Sondiergeräte dargestellt. (Tabelle: Arten und Einsatzmöglichkeiten … |

|

Die Inneninspektion beinhaltet alle Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes von Abwasserleitungen- und kanälen, Schächten und der Leitungszone bzw. des umgebenden Baugrundes (Abschnitt 4.3.1.2) von innen. Man unterscheidet dabei zwischen der qualitativen und quantitativen Zustandserfassung (Bild 4.3) . Welche der Methoden und Verfahren im jeweiligen Anwendungsfall einzusetzen sind, hängt in erster Linie von der Aufgabenstellung … |

|

Stand der Technik bei der Inneninspektion ist die optische Zustandserfassung. Sie wird im ATV-M 143 Teil 2 [ATVM143-2:1999] geregelt. Dabei können in Abhängigkeit der eingesetzten Verfahren im wesentlichen erfaßt und qualitativ beurteilt werden (Abschnitt 2.1) : - Abzweige, Stutzen,

- Abflußhindernisse,

- Lageabweichungen,

- mechanischer Verschleiß,

- Innenkorrosion,

- Verformung,

- Risse, Rohrbruch, Einsturz,

- Rohrverbindungen und Fugen,

- Grundwasserinfiltration.

|

|

(Bild: Kanalinspektionssystem für begehbare abwassertechnische Anlagen [FI-Gully]) Die direkte optische Inspektion erfolgt durch Inaugenscheinnahme beim Begehen oder Befahren. Sie stellt für die Bauwerke der Ortsentwässerung, wie z.B. Schächte oder Rückhaltebauwerke, aufgrund der Abmessungen oder der Geometrie in den meisten Fällen die einzige sinnvolle oder mögliche Maßnahme für die Feststellung des Istzustandes dar. In den Haltungen ist diese … |

|

Die älteste und einfachste Art, sich einen Überblick über den inneren Zustand geradlinig verlegter, nichtbegehbarer Kanäle zu verschaffen, ist das direkte Durchsehen ggf. unter Zuhilfenahme einer ausreichenden Beleuchtung. Zur Vereinfachung bedient man sich der Kanalspiegelung [Gürsc21] . Hierbei wird ein Spiegel unter 45° so vor das eine Haltungsende gehalten, daß ein ungehinderter Einblick möglich ist, wobei die Beleuchtung vom nächsten Schacht … |

|

Für die optische Inspektion nichtbegehbarer Kanäle kommen heute ausschließlich Kanalfernsehkameras - auch Kanalfernaugen genannt - zum Einsatz (Abschnitt 4.3.2.1.2.1).

Die Kanalfernsehanlagen sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und lassen sich durch Austausch der Objektive, Kamera- und Beleuchtungseinheiten, wahlweise Verwendung verschiedener Führungsschlitten oder -kufen bzw. Selbstfahreinheiten, Zug- oder Schubvorrichtungen und durch den … |

|

Bezüglich der Transport- und Führungseinrichtungen unterscheidet man zwischen nichtselbstfahrenden und selbstfahrenden Kameras.

Bei kleinen Rohrnennweiten, kurzen Haltungen und Anschlußkanälen wird die Kamera im allgemeinen direkt mittels endloser oder verlängerbarer Glasfiberstäbe durch die Leitung geschoben, wobei unter bestimmten Voraussetzungen selbst 90°-Bögen unproblematisch sind. Zur Führung oder Zentrierung der Kameraeinheit dienen radial … |

|

|

(Bild: Tragbare Kanalfernsehausrüstung [FI-Jtele])

|

|

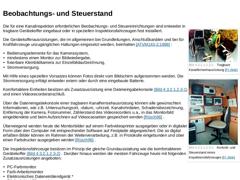

(Bild: Kontroll- und Steuerstand eines Inspektionsfahrzeuges [FI-Jtele])

|

Die für eine Kanalinspektion erforderlichen Beobachtungs- und Steuereinrichtungen sind entweder in tragbare Gerätekoffer eingebaut oder in speziellen Inspektionsfahrzeugen fest installiert.

Die Gerätekofferausrüstungen, die im allgemeinen bei Grundleitungen, Anschlußkanälen und bei für Kraftfahrzeuge unzugänglichen Haltungen …

|

|

Anforderungen an Kanalfernsehanlagen |

|

Die Ergebnisse der optischen Inspektion (Abschnitt 4.3.2.1) reichen häufig nicht aus, um den Zustand der Kanäle umfassend zu beschreiben und befriedigende Aussagen über Schäden sowie Art und Umfang von Sanierungsmaßnahmen abzuleiten. Für eine technisch und wirtschaftlich fundierte Sanierungsplanung kann sowohl eine qualitative als auch quantitative Feststellung des Istzustandes (Abschnitt 4.2) erforderlich sein. Hiervon betroffen sind beispielsweise … |

|

Quantitative Erfassung von Ablagerungen |

|

Quantitative Erfassung von Lageabweichungen |

|

Inklinometer, auch Neigungswinkelmesser genannt, werden in Kombination mit der Kanalfernsehinspektion zur Bestimmung des Gefälles der einzelnen Rohre bzw. der Haltung eingesetzt [MURL90] (Abschnitt 4.3.2.1) . Kernstück sind i.a. Schwerkraftsensoren mit einem Regelkreis zur Drehmomentkompensation [Stein86b] . Das Meßsignal ist eine Gleichspannung, die proportional dem Sinn des Neigungswinkels gegen die Vertikale ist. Mit solchen Systemen erreicht … |

|

(Bild: Prinzip der druckmessenden Schlauchwaage in Anlehnung an [Colli83] [Bild: S&P GmbH])

Die druckmessende Schlauchwaage wurde speziell für die Bestimmung der vertikalen Lage (Gefälle, Ausbiegung, Versatz) nichtbegehbarer Leitungen entwickelt [Colli83] [NN86d] .

Ein Schlauchende ist mit einem festaufgestellten Niveaugefäß, in dem sich ein freier Flüssigkeitsspiegel als Bezugshöhe befindet, verbunden. An dem anderen Schlauchende befindet sich … |