|

In speziellen Anwendungsfällen, insbesondere bei der Herstellung von Hausanschlüssen an begehbare Rohrleitungen (≥ DN/ID 1200), können diese (Bild 5.2.3.3.3) (Bild 5.2.3.3.3) aber auch andere gesicherte Hohlräume die Funktion des Startschachtes übernehmen (Bild 5.2.3.3.3). | (Bild: Bohrung einer Anschlussleitung aus einem begehbaren Abwasserkanal heraus (Verfahren BOHRTEC BM 150 DT)) | (Bild: Verfahren BOHRTEC BM 150 DT - Bohrung einer Anschlussleitung … |

|

|

Nach DIN EN 12889 [DINEN12889:2000] wird bei der Hammerbohrung "ein Bohrkopf mit einem Schlaghammer in das Bohrloch, mit oder ohne Mantelrohr [Anmerkung: besser Verrohrung genannt] getrieben. Der gelöste Boden [Anmerkung: Bohrgut und/oder Bohrklein] wird mechanisch, hydraulisch oder mit Druckluft entfernt" (Bild 5.2.4). (Bild: Bodenentnahmeverfahren - Hammerbohrung) Unter dieser Definition verbirgt sich ein großes Spektrum der unterschiedlichsten, … |

|

Im grabenlosen Leitungsbau werden zurzeit zwei Gerätetypen eingesetzt, die sich hinsichtlich Arbeitsweise und -ablauf voneinander unterscheiden: - Hammerbohrung mit exzentrisch arbeitendem Bohrkopf (Abschnitt 5.2.4.2)

- Hammerbohrung mit zentrisch arbeitendem Bohrkopf (Abschnitt 5.2.4.3)

Die Bohrköpfe sind mit Hartmetallschneiden oder Hartmetallstiften besetzt.

Weitere diesbezügliche Ausführungen enthält Abschnitt 16.2.

Beide drehend-schlagend arbeitenden … |

|

|

(Bild: Imlochhammer mit exzentrisch arbeitendem Bohrkopf und nachgeführter Verrohrung [FI-Krupp])

|

|

(Bild: Imlochhammer mit exzentrisch arbeitendem Bohrkopf und Räumer sowie mitgeführter Verrohrung in Anlehnung an [Arnol93] [Bild: S&P GmbH] - Arbeitsprinzip)

|

|

(Bild: Imlochhammer mit exzentrisch arbeitendem Bohrkopf und Räumer sowie mitgeführter Verrohrung - Ansicht [FI-MGF])

|

Die Hammerbohrung mit exzentrisch arbeitendem Bohrkopf entspricht weitestgehend …

|

|

Bei Hammerbohrungen mit zentrisch arbeitendem Bohrkopf wird das Gestein durch einen drehend-schlagend arbeitenden, pneumatischen Imlochhammer gelöst und je nach Gerätetyp kontinuierlich entweder durch Förderschnecken oder durch Luft-(Gas)-Spülung gefördert. Die Verrohrung ist mit dem Bohrkopf verbunden und wird durch einen Teil der durch den Bohrhammer erzeugten Schlagenergie vorgetrieben. Dieser Prozess wird von der Pressstation aus unterstützt. … |

|

Der NUMA-Hammer Champion H basiert auf der Trockenförderung mit einer Förderschnecke. Der Bohrkopf besteht aus zwei Teilen, dem inneren, mit dem Imlochhammer direkt verbundenen Bohrkopf (center bit) und dem äußeren Bohrring (ring bit) (Bild 5.2.4.3.1). Der Bohrring wird vor Beginn der Bohrung an die Stahlrohrspitze angeschweißt. Er dient zum Nachschneiden des Bohrloches auf dessen Enddurchmesser und zur Übertragung der vom Imlochhammer erzeugten … |

|

Beim ROTEX Symmetrix HZ-System (Bild 5.2.4.3.2) erfolgt der Austrag des gelösten Bohrkleins mit einer Förderschnecke. Der schlagend arbeitende Bohrkopf ist wie beim NUMA-Hammer Champion H zweiteilig ausgeführt (pilot bit und ring bit). In diesem Fall ist der äußere, an das Stahlrohr angeschweißte Bohrring (ring bit) jedoch drehbar gelagert (Bild 5.2.4.3.2) (Bild 5.2.4.3.2). | (Bild: Hammerbohrung mit ROTEX Symmetrix HZ 406-System (Bohrlochdurchmesser … |

|

|

(Bild: DOSCO MULTIDRILL [FI-Dosco])

Das Arbeitsprinzip des DOSCO MULTIDRILL (Bild 5.2.4.3.3) [FI-Dosco] ist prinzipiell mit dem des bereits beschriebenen NUMA-Hammers Champion H identisch. In Abhängigkeit der geologischen und hydrogeologischen Randbedingungen sowie der Vortriebslänge ist entweder eine mechanische Förderung mittels Schnecke oder eine Luft-(Gas)-Spülung zum Austrag des Bohrgutes oder Bohrkleins möglich.

Diese Hammerbohranlage wird … |

|

Die SST-Methode (SST = Super Striker Tunnelling) [FI-Asanu] (Bild 5.2.4.3.4) (Bild 5.2.4.3.4) (Bild 5.2.4.3.4) (Bild 5.2.4.3.4) weicht hinsichtlich Arbeitsweise und Bohrkopfausbildung von den bereits erwähnten Verfahren ab. Die Bohrgutförderung erfolgt im Bereich des Imlochhammers mittels Druckluft und von dort bis zum Startschacht mittels Förderschnecke (Bild 5.2.4.3.4). | (Bild: SST-Method [FI-Asanu] - Typ SST 500 für Rohrnennweiten DN/ID 400 und … |

|

|

Die Hauptbestandteile der Ausrüstung bestehen bei der Hammerbohrung aus: - Pressstation, bestehend aus Grund- und Verlängerungsrahmen, Widerlagerplatten, Druckbrücke sowie Pressbohraggregat mit Bedienpult

- Imlochhammer mit Bohrkopf

- Bohrgestänge bzw. Förderschnecken

- Hydraulikaggregat mit Versorgungsschläuchen

- Druckluftkompressor mit Druckluftschläuchen

- Hebezeug für Montage, Betrieb und Demontage (z.B. Bagger)

- Schweißgerät

|

|

Hammerbohrungen sind durch das Mitführen einer Verrohrung und das drehend-schlagende oder schlagende Bohren besonders vorteilhaft einzusetzen in grundwasserfreien, wenig standfesten und sehr häufig inhomogenen Schichten mit Einlagerungen von Geröllteilen, Steinen und Blöcken oder überhaupt von Konglomeraten mit weichen Bindemitteln (Ton) sowie Fels mit einaxialen Druckfestigkeiten bis zu 200 N/mm2 (alle Klassen F nach DIN 18319 [DIN18319]) [FI-… |

|

Beim Horizontal-Pressbohrverfahren mit Räumer wird nach DIN EN 12889 [DINEN12889:2000] "der Boden durch Einpressen eines starren Pilotrohrstrangs verdrängt. Die neue Rohrleitung wird durch Einziehen hinter einem rotierenden Räumer eingebaut".

Unter einem Räumer versteht man gemäß DIN EN 12889 [DINEN12889:2000] einen "am Ende eines Rohrstrangs montierten Bohrkopf zur Aufweitung einer Pilot-Rohrbohrung durch Zurückziehen oder Schieben, um ein Rohr … |

|

In Erkenntnis der Einsatzgrenzen der unbemannt arbeitenden, nichtsteuerbaren Verfahren (Abschnitt 5), die vornehmlich aus der fehlenden Einflussnahmemöglichkeit auf die Richtungsgenauigkeit der Bohrung resultieren, wurden seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre international Anstrengungen unternommen, unbemannt arbeitende, steuerbare Verfahren für den grabenlosen Leitungsbau zu entwickeln.

Als Ergebnis existieren heute eine Vielzahl steuerbarer Verfahren. … |

|

Der steuerbare Verdrängungshammer (steuerbarer VH) (Bild 6.1.1) entspricht prinzipiell dem nichtsteuerbaren Verdrängungshammer (Abschnitt 5.1.1).

Bei dem Verfahren mit steuerbarem Verdrängungshammer befindet sich in vorderen Gehäuseteil des Verdrängungskörpers eine Sonde, welche mittels des Walk-Over-Verfahrens (Abschnitt 16.1.5.1) geortet wird und die Bestimmung von Lage, Tiefe und Neigung und Verrollung des Verdrängungshammers ermöglicht [Hesse94]. |

|

Der steuerbare Verdrängungshammer (Bild 6.1.1) besitzt einen im Gehäuse gelagerten, stufenförmigen, schräg stellbaren Verdrängungskopf (Lenkkopf), der bei gewünschter Richtungskorrektur durch Drehen des torsionssteifen Druckluftschlauchs von Hand in die erforderliche Position ausgelenkt werden kann (Bild 6.1.1) (Bild 6.1.1) [Ramei00].

Bei einem Gehäusedurchmesser von 75 mm und einer Länge von ca. 1,70 m ist der steuerbare Verdrängungshammer GRUNDOSTEER … |

|

Die STEUERBARE ERDRAKETE CM-98Z (Bild 6.1.2) besitzt einen einseitig abgeschrägten Verdrängungskopf (Bild 6.1.2), der durch Drehung des mitgeführten Bohrgestängestrangs von Hand (Bild 6.1.2) (Bild 6.1.2) oder mit Hilfe einer hydraulischen Schub-/Dreheinheit (Bild 6.1.2) in die für die Kurskorrektur erforderliche Position gebracht werden kann [NN98d] [NN98e].

Die STEUERBARE ERDRAKETE CM-98Z wird für geradlinige Bohrungen mit einem Durchmesser von …

|

|

Horizontal-Bohrverfahren mit Verdrängungshammer stellen eine Kombination des drehend-schlagenden Trockenbohrens mit Imlochhammer (Abschnitt 16.2) und der Bodenverdrängung dar. Dabei wird das Gesteinsmaterial nicht nach über Tage ausgetragen, sondern unter Verdichtung des angrenzenden Gebirges in die unmittelbare Umgebung des Bohrloches verdrängt [Arnol93] [FI-Vick].

Das Bohrgerät (Bild 6.2) (Bild 6.2) ähnelt im Aufbau einer drehend-schlagend arbeitenden …

|

|

Für die Durchführung des Verfahrens sind die gleichen Arbeitsschritte erforderlich wie für Spülbohrverfahren mit Flüssigkeitsspülung bzw. mit Luft-(Gas)-Spülung (Abschnitt 16.2), und zwar: - Pilotbohrung (Abschnitt 6.2.1.1)

- Aufweitbohrung(en) (Abschnitt 6.2.1.2)

- Einziehvorgang (Abschnitt 6.2.1.3)

Sowohl bei der Pilotbohrung als auch bei der Aufweitbohrung bzw. bei den Aufweitbohrungen kommt das Bodenverdrängungsprinzip zur Anwendung. |

|

(Bild: Pneumatisch angetriebener Verdrängungskopf - Aufbau und Arbeitsprinzip [FI-Vick])

Nach Festlegung der Trasse und Gradiente für die zu verlegende(n) Leitung(en) wird zunächst eine Pilotbohrung erstellt. Zu diesem Zweck wird das Bohrgerät an der Geländeoberfläche positioniert und das Bohrloch unter einem Winkel von 5° bis 15° angesetzt (Bild 6.2) oder in einem Startschacht installiert (Bild 6.2).

Die für den Antrieb des Verdrängungshammers |

|

(Bild: Aufweitungshammer mit Aufweitungshülsen für verschiedene Bohrlochdurchmesser [Arnol93])

Diese Phase ist charakterisiert durch das einmalige oder mehrfache Zurückziehen des Bohrgestängestrangs zum Eintrittspunkt bzw. in den Startschacht bei gleichzeitiger Aufweitung des Bohrloches auf maximal 250 mm. Hierzu wird ein weiterer, modifizierter Verdrängungshammer (Aufweitungshammer) am Austrittspunkt bzw. im Zielschacht an den Bohrgestängestrang … |

|

Mit dem letzten Aufweitvorgang wird/werden vom Zielpunkt ausgehend die vorbereitete(n) und an den Aufweitungshammer angekoppelte(n) Leitung(en) in das Bohrloch eingezogen.

Ausführliche Erläuterungen zum Einziehvorgang enthält Abschnitt 16. |

|

(Bild: Bohrgerät (PITMOLE) mit Wassertank [Arnol93])

Zur Grundausrüstung des Horizontal-Bohrverfahrens mit Bodenverdrängung gehören: - Bohrlafette bzw. Bohrgerät (Bild 6.2) (Bild 6.2)

- Steuer- bzw. Ortungssystem (Abschnitt 16.1.5)

- Bohrgestänge mit modifiziertem Verdrängungshammer

- Aufweitungshammer mit Aufweitungshülsen

- Antriebsaggregat

- Druckluftkompressor mit zugehörigen Druckluftschläuchen

- evtl. Wassertank mit Wasserpumpe und Schläuchen (Bild 6.2.2)

|

|

Horizontal-Bohrverfahren mit Verdrängungshammer können prinzipiell in trockenen oder erdfeuchten verdrängungsfähigen Lockergesteinen der Bodenklassen L nach DIN 18319 [DIN18319] (Abschnitt 4.3.5.6) zur Herstellung von Bohrungen mit einem Durchmesser bis 250 mm und Bohrlängen bis 100 m zum Einzug einer oder mehrerer Leitung(en) mit maximal DN/OD 180 eingesetzt werden [Arnol93] [FI-Welsi].

Mit dem Standardbohrgestänge von 2,0 m Länge und dA = 44 … |

|

|

|

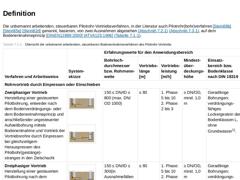

Die unbemannt arbeitenden, steuerbaren Pilotrohr-Vortriebsverfahren, in der Literatur auch Pilotrohr(bohr)verfahren [Stein88b] [Stein85e] [Stein82d] genannt, basieren, von zwei Ausnahmen abgesehen (Abschnitt 7.2.1) (Abschnitt 7.3.1), auf dem Bodenentnahmeprinzip [DINEN12889:2000] [ATVA125:1996] (Tabelle 7.1). (Tabelle: Übersicht der unbemannt arbeitenden, steuerbaren Bodenentnahmeverfahren des Pilotrohr-Vortriebs)

Zur Großansicht der Bilder aus …

|