|

(Bild: Teich, Biotop) Teich, Biotop (Bild 16.1.2) Funktionsbeschreibung: Regenwasser wird oberflächig einem Teich mit Überlauf zur Versickerung zugeleitet und dort zwischengespeichert Anwendungsbereich: Bei mäßig bis gut durchlässigem Grundelement der Gartengestaltung Vor-, Nachteile: Niederschlagsspitzen werden gedrosselt,aber regelmäßige Wartung Dachbegrünung (Bild 16.1.2) Funktionsbeschreibung: Konstruktiv speziell für Begrünung geeignete Dachausbildung |

|

(Bild: Flächenversickerung)Flächenversickerung (Bild 16.1.3) Funktionsbeschreibung: Flächenförmige Versickerung über eine durchlässige Oberfläche Anwendungsbereich: Bei gut durchlässigem Untergrund, bei Flächen mit Nutzung z.B. als Parkflächen Vor-, Nachteile: Geringer technischer Aufwand aber großer Flächenbedarf Muldenversickerung (Bild 16.1.3) (Bild: Muldenversickerung) Funktionsbeschreibung: Aufnahme des Oberflächenwassers in der Mulde und flächenförmige … |

|

Mit der Dichtheitsprüfung sollten nur zugelassene Sachkundige beauftragt werden. Durch die richtige Firmenauswahl können unnötige Kosten und Mühen erspart werden. Wird die Dichtheitsprüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt, muss sie wiederholt werden. Daneben kann die Dichtheitsprüfung selbst zur Schadensursache werden, wenn nicht sachgemäß vorgegangen wird. So kann z.B. eine Reinigung mittels Hochdruckspülverfahren, als vorbereitende Maßnahme für … |

|

In einem natürlichen Wasserkreislauf versickert ein großer Teil des anfallenden Regenwassers vor Ort und nur ein geringer Teil läuft oberflächig ab. Dadurch wird das Grundwasser immer wieder neu gebildet und das natürliche Kleinklima bleibt erhalten (Bild 1). Durch die Bebauung werden die Flächen versiegelt und das Regenwasser kann nur oberflächig abfließen, was zu folgenden negativen Auswirkungen führt (Bild 2): |

|

|

Die vorhandenen Entwässerungssysteme zu inspizieren, zu reparieren, zu renovieren, zu erneuern und auszubauen bzw. den verschärften Anforderungen an die öffentliche Gesundheit und Sicherheit, den Umweltschutz und an eine nachhaltige Entwicklung anzupassen, ist die große Aufgabe aller an Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung und Management dieser Systeme beteiligten Personen. Oberstes Ziel aller Maßnahmen muss es sein, ein funktionsfähiges und dauerhaftes Entwässerungssystem zu schaffen, das als technisches Teilsystem im gesamten Stoffkreislauf das Abwasser zwischen Abwassererzeuger und der Kläranlage sicher und dicht umschließt und darüber hinaus auch noch leicht instand zu halten ist. Dies setzt ein fundiertes Fachwissen voraus. Dieses Modul vermittelt das wesentliche Grundlagenwissen um Aufbau und Funktionsweise von Entwässerungssystemen zu verstehen, ihre Bedeutung für die Wasserwirtschaft zu erkennen und das eigene Handeln im Rahmen eines „Integralen Kanalmanagement“ einzuordnen.

Der Kurs besteht aus insgesamt 5 Lektionen:

1. Der hydrologische Kreislauf (Wasserkreislauf)

2. Historische Entwicklung von Entwässerungssystemen

3. Grundlagen über Entwässerungssysteme

4. Kanäle – Querschnittsformen und Abmessungen, Überdeckungshöhe, Gefälle, Rohre und Rohrwerkstoffe und Rohrverbindungen

5. Schächte und Bauwerke – Werkstoffe, Dichtmittel und Funktionen, Anschlüsse an Kanäle und Schächte

Nach 30 Stunden innerhalb von 4 Wochen intensiver Lerneinheiten ist der Kurs erfolgreich abgeschlossen. Vor jedem Themenbereich finden Sie eine Einführungsseite, die einen Überblick über die Lernziele, die Dauer der Lektion und der vermittelnden Inhalte liefert. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu diesem Kurs und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Bearbeitung!

|

|

|

|

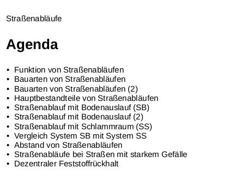

Straßenablaufsysteme dienen zur Aufnahme des über Straßenrinnen oder -mulden dem Straßenablauf von Bodenoberflächen zufließenden Niederschlagswassers (nachfolgend auch Regenabfluss oder Straßenabfluss genannt) und zu dessen Ableitung über jeweils einen Anschlusskanal in den Mischwasserkanal (bei Mischsystemen) oder in den Regenwasserkanal (bei Trennsystemen). Neben der Sammlung und Ableitung des Niederschlagswassers dient der Straßenablauf auch zum … |

|

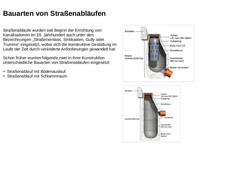

Straßenabläufe wurden seit Beginn der Errichtung von Kanalisationen im 19. Jahrhundert auch unter den Bezeichnungen „Straßeneinlass, Sinkkasten, Gully oder Trumme“ eingesetzt, wobei sich die konstruktive Gestaltung im Laufe der Zeit durch veränderte Anforderungen gewandelt hat. Schon früher wurden folgende zwei in ihrer Konstruktion unterschiedliche Bauarten von Straßenabläufen eingesetzt: -

Straßenablauf mit Bodenauslauf

-

Straßenablauf mit Schlammraum

|

|

Die aus dem Jahre 1952 stammende DIN 4052 wurde im Jahre 1977 und 2006 überarbeitet. In der heute gültigen Ausgabe werden verschiedene Straßenablaufvarianten vorgestellt, deren Differenzierung in der Bezeichnung lediglich durch die Nummern der zugehörigen Bauteile erfolgt. Zum besseren Verständnis werden deshalb, abweichend von der DIN 4052, analog zur historischen Entwicklung und in Abhängigkeit ihrer Wirkungsweise nachfolgend zwei Arten von Straßenabläufen … |

|

|

|

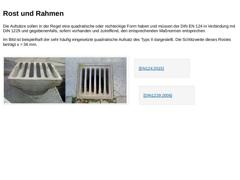

Die Aufsätze sollen in der Regel eine quadratische oder rechteckige Form haben und müssen der DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229 und gegebenenfalls, sofern vorhanden und zutreffend, den entsprechenden Maßnormen entsprechen. Im Bild ist beispielhaft der sehr häufig eingesetzte quadratische Aufsatz des Typs II dargestellt. Die Schlitzweite dieses Rostes beträgt s = 36 mm. (Bild: Aufsatz (Typ II) für Straßenabläufe nach DIN 19583-1) |

|

(Bild: Rost eines Straßenablaufs – Rückhalt von Grobstoffen) Der Rost übernimmt die Funktion des Grobrechens für den Rückhalt von Grobstoffen (wie z. B. Laubblätter, Äste usw.) auf der Straßenoberfläche. |

|

In der Regel sind Straßenabläufe mit Pultaufsatz zu verwenden. Dieser ist geeignet für den Einbau in Bord-, Pendel- und Spitzrinnen. Für Abläufe in befestigten Muldenrinnen gibt es den Rinnenaufsatz. Die Ausnahme bildet der Seitenablauf mit seitlicher Öffnung im Hochbord [Herkt2002] [RSA2005]: Der Seitenablauf und eine Variante desselben, der Kombiaufsatz, werden nur in Sonderfällen eingesetzt (z. B. bei besonders geringen Kanaltiefen), da ihr Schluckvermögen … |

|

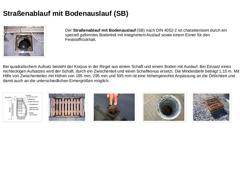

(Bild: Blick in das Bodenteil eines Straßenablaufs mit Bodenauslauf - Höhere Auflösung) Der Straßenablauf mit Bodenauslauf (SB) nach DIN 4052-2 ist charakterisiert durch ein speziell geformtes Bodenteil mit integriertem Auslauf sowie einem Eimer für den Feststoffrückhalt. Bei quadratischem Aufsatz besteht der Korpus in der Regel aus einem Schaft und einem Boden mit Auslauf. Bei Einsatz eines rechteckigen Aufsatzes wird der Schaft, durch ein Zwischenteil … |

|

Der Korpus beider Straßenablauftypen nach DIN 4052-2 besteht aus genormten Betonfertigteilen mit einem Innendurchmesser von 450 mm. Darüber hinaus werden in der Praxis auch Straßenabläufe z. B. aus Steinzeug oder Kunststoff hergestellt. Die Einbindung für den Anschlusskanal zum Abwasserkanal in der Straße ist einheitlich in Form einer Muffe mit integrierter Dichtung für DN 150 ausgelegt. Wichtig: Nach DIN 4052 dürfen Geruchverschlüsse nicht mehr verwendet … |

|

Beim Straßenablauf mit Bodenauslauf und Eimer (SB) erfolgt die Ableitung des Straßenabflusses nach Passieren des Rostes über einen mit Schlitzreihen und Löchern versehenen Eimer. Die Eimer haben die Funktion eines Siebes, das Grobstoffe und insbesondere Schwimmstoffe zurückhalten soll. (Bild: Eimer Form A mit 4 Schlitzreihen (A4) – Rückhalt von Grobstoffen - Höhere Auflösung) (Bild: Eimer Form B mit einer Schlitzreihe (B1) – Rückhalt von Grobstoffen - … |

|

Beide Straßenablauftypen haben die beiden Hauptbestandteile: -

Aufsatz sowie

-

Korpus (unterschiedlich für Trocken- und Nasssystem).

Der Begriff „Korpus“ wird hier aus Verständnisgründen anstelle des dafür in RAS-Ew verwendeten Begriffes Unterteil gewählt, da die DIN 4052-2 mit diesem Begriff eine Komponente des Straßenablaufes mit Schlammraum bezeichnet. (Bild: Straßenablaufvarianten aus Beton nach DIN 4052 -Straßenablauf mit … |

|

Beim Straßenablauf mit Schlammraum (SS) wird der Rückhalt von Feststoffen mit Hilfe des als Absetzraum wirkenden Schlammraumes realisiert. Dieser wird nach unten durch einen Bodenabschluss und nach oben durch den in die Schaftwand einmündenden Anschlusskanal begrenzt. Dessen Höhe gibt die Wasserspiegelhöhe vor, die in frostfreier Tiefe unter Straßenoberkante liegen sollte. Die Tiefe des Schlammraumes variiert von Stadt zu Stadt. Maßgebende Faktoren … |

|

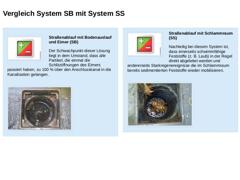

(Bild: Plus/Minus) Straßenablauf mit Bodenauslauf und Eimer (SB) Der Schwachpunkt dieser Lösung liegt in dem Umstand, dass alle Partikel, die einmal die Schlitzöffnungen des Eimers passiert haben, zu 100 % über den Anschlusskanal in die Kanalisation gelangen. (Bild: Straßenablauf mit Bodenauslauf (SB)) (Bild: Plus/Minus)

Straßenablauf mit Schlammraum (SS) Nachteilig bei diesem System ist, dass einerseits schwimmfähige Feststoffe (z. B. Laub) in der Regel … |

|

Der Abstand der Straßenabläufe ist vom Niederschlagswasseranfall, dem Schluckvermögen des Aufsatzes und von den Gefälleverhältnissen der Straße abhängig. Die Einzugsfläche je Straßenablauf soll nach RAS-Ew [RSA2005] bei Landstraßen nicht größer als 500 m2 und bei Stadtstraßen nicht größer als 400 m2 sein. Die Straßenabläufe werden meist im gegenseitigen Abstand von ca. 30 m in Hauptverkehrsstraßen und von ca. 45 m in untergeordneten Straßen (Landstraßen) … |

|

Besondere Beachtung ist dem Einbau der Straßenabläufe bei Straßen mit starkem Gefälle (Längsgefälle ≥ 8%) zu schenken. Das Regenwasser wird hier (besonders bei Starkregen) vielfach nicht aufgenommen, sondern schießt über den Rost am Straßenablauf vorbei. In diesen Fällen sollten Doppelroste bzw. Bergabläufe zur Vermeidung dieses Effektes eingesetzt werden. (Bild: Bergablauf mit Doppelrost) |

|

|

|

Seit ca. 30 Jahren beschäftigt man sich immer wieder mit der Weiterentwicklung von Straßenabläufen mit der Zielstellung, durch technische und konstruktive Veränderungen die Reinigung dieser Anlagen [Grott1991] [Giesl1997] [Butle1998] und insbesondere den Feststoffrückhalt zu verbessern [SteinR2004] [SteinR2005]. In den letzten Jahren wurden die Zielstellungen dahingehend erweitert, dass Straßenabläufe auch als dezentrale Anlagen zur Behandlung belasteter … |

|

Der Feststoffrückhalt im Eimer wird maßgeblich durch den Eintrag von organischen Stoffen in Form von Laubblättern, Ästen und weiteren sperrigen Gegenständen beeinflusst. Fehlen diese im Straßenabfluss, so erfolgt praktisch kein Feststoffrückhalt, da die mineralischen Feststoffe mit Korngrößen < 16 mm die Schlitzöffnungen schon beim geringsten Volumenstrom passieren. Daraus kann gefolgert werden, dass Straßenabläufe mit Bodenauslauf generell für den … |

|

Aufgrund dieser Erkenntnisse empfehlen viele Autoren als Lösungsweg unter anderem den Ersatz der konventionellen Straßenabläufe durch Neuentwicklungen mit Reinigungsfunktionen oder mit verbessertem Feststoffrückhalt durch eine höhere Trennschärfe unter Berücksichtigung betrieblicher Belange in Form angepasster Reinigungsintervalle. Solche Anforderungen erfüllen die in den letzten Jahren entwickelten Spezialstraßenabläufe, die auf den folgenden Seiten … |