|

|

|

Um den Einsatzbereich der Hochdruckreinigung zu erweitern, wurden in den letzten Jahren ergänzend zu den zuvor erläuterten Standard-Düsentypen einige Spezialdüsenformen entwickelt. |

|

Diese Düsenform soll den Nachteil der flach strahlenden Düsen ausgleichen, die in Folge vertikalen Aufgleitens an der Kanalwand ihre Reinigungsleistung nicht immer voll auf die Kanalsohle konzentrieren. (Bild: Pendeldüese [FI-Müller]) Trotz ihrer Ähnlichkeit mit Schleifdüsen (durch die runde Bauform), sorgen hier unterhalb der horizontalen Achse angebrachte Düsenöffnungen für den gezielten Austritt von Wasser in Richtung Kanalsohle. Aufgrund eines … |

|

Um den Einsatzbereich der Hochdruckreinigung zu erweitern, wurden in den letzten Jahren ergänzend zu den oben erläuterten Standard-Düsentypen einige Spezialdüsenformen entwickelt. Eine solche Spezialdüse, die nicht nur die Reinigung, sondern auch die gleichzeitige Inspektion des Reinigungserfolges ermöglicht, stellt die Sohlendüse mit integrierter TV-Kamera, auch „Sehende Düse“ genannt, dar [SteinR04]. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten … |

|

Die für Betrieb und Bedienung der TV-Kameras sowie zur Bildaufzeichnung zusätzlich erforderlichen technischen Ausrüstungen (Monitor(e), Videoaufnahmegerät, Fernbedienung, Akku zur Stromversorgung etc.) können direkt am Hochdruck-Spül- und Saugfahrzeug oder separat z. B. in einem Kombi-PKW installiert werden. (Bild: Unterbringung der technischen Ausrüstung für die TV-Kameras in einem Kombi-Pkw [Steinb]) (Bild: Detail des Sohlenreinigers) |

|

(Video: Beim Einsatz der 'sehenden Düse' festgestellter Schaden (Steinzeugkanal DN 400, Ludwigsburg) [FI-KEG]) Video: Beim Einsatz der 'sehenden Düse' festgestellter Schaden (Steinzeugkanal DN 400, Ludwigsburg) [FI-KEG]. Dieses interaktive Objekt ist ausschließlich in der Online-Version des Moduls sichtbar. (Video: Kontrolle der Reinigungsleistung der 'sehenden Düse' in einem Betonkanal [FI-KEG]) Video: Kontrolle der Reinigungsleistung der 'sehenden … |

|

(Tabelle: Technische Daten der „Sehenden Düse“ nach Herstellerangaben (Stand 2002)) |

|

|

|

Eine weitere Spezialdüse stellt die Vibrationsdüse dar. Der Reinigungseffekt der exzentrisch rotierenden Vibrationsdüse basiert auf dem gezielten Aufprall der Düse zur Zerstörung und zum Lösen verfestigter Ablagerungen im Kanal. (Bild: Vibrationsdüse in einer Dränageleitung [FI-IBG]) |

|

(Bild: Ejektordüse Draufsicht) Seit einigen Jahren findet im Zusammenhang mit der Hochdruckreinigung auch die Ejektortechnik in Form der Ejektordüsen Anwendung (auch Injektordüsen genannt). |

|

Funktionsweise: Die Saugwirkung der Wasserstrahlpumpe beruht auf dem Bernoulli-Unterdruck-Prinzip. Im Vorderbereich des Ejektors (linker Ast) wird ein Unterdruck erzeugt, durch den das angestaute Feststoff-Flüssigkeits-Gemisch im Schacht angesaugt wird. Unterstützt wird dieser Vorgang durch Zugabe von Druckwasser bzw. Treibwasser über eine seitlich angebrachte Druckleitung (unterer Ast). (Bild: Bernoulli-Unterdruck-Prinzip in Anlehnung an Meyer 2004) |

|

Der Vorteil der Ejektortechnik im Kanalbetrieb besteht darin, dass bei Zuführung des Wasserstrahls über die schon für die Kanalreinigung vorhandenen Reinigungsfahrzeuge eine sehr hohe Pumpenleistung unter Einsatz vorhandener Technik genutzt werden kann. Bei der Ejektortechnik arbeitet man im Gegensatz zur konventionellen Hochdruckreinigung mit geringen Pumpendrücken und hohen Volumenströmen von über 3 m3/min [Bosse2004a]. (Bild: Ejektordüse „PowerJet“ [… |

|

Die Ejektordüsen richten ihre kinetische Energie auf die Kanalsohle. Dadurch wird verhindert, dass die Druckwasserstrahlen vollflächig auf die Rohrwandung treffen. In Fachkreisen wird dieses Vorgehen auch als „sanfte Reinigung“ bezeichnet. (Bild: Ejektordüse Draufsicht) (Bild: Ejektordüse - Frontansicht) |

|

Zum Betrieb einer Ejektordüse muss das Reinigungsfahrzeug mindestens einen Volumenstrom von 320 l/min bei einem Pumpendruck von 150 bar erzeugen. Für den Vortrieb der relativ schweren Düse muss der Wasserdruck an der Düse, nachfolgend Düsendruck genannt, zwischen 40 und 60 bar betragen. Beim Einsatz des Ejektors wird der Volumenstrom der Pumpe im Vergleich zur konventionellen Hochdruckreinigung um das 3- bis 5-fache erhöht [FI-enz]. Die Ejektordüsen … |

|

|

|

|

|

|

|

Zur Verlängerung der Nutzungsdauer, aber auch zur Anpassung an unterschiedliche Wasser-Volumenströme und Wasserdrücke sind Düsen mit Einsätzen ausgerüstet, die in die Gewindebohrungen der Düse eingeschraubt werden. Diese Düseneinsätze unterscheiden sich bezüglich: -

Bohrungsdurchmesser der Düsenöffnung

-

Ein- und Auslaufausbildung

-

Material

-

Strahlform und Strahlwinkel

|

|

Die Reinigungsdüsen sind mit auswechselbaren Düseneinsätzen aus -

rostfreiem Edelstahl,

-

Saphir oder

-

Keramik

versehen. Die beiden letztgenannten Werkstoffe zeichnen sich durch einen geringeren Verschleiß und hohen Durchfluss aus. Beim Einsatz von HD-Spülfahrzeugen mit Wasseraufbereitungstechnik sind diese daher eindeutig zu favorisieren. (Bild: Düseneinsatz aus Keramik (enz JetMax, Keramik, max. 500 bar) [FI-enz]) (Tabelle: Düseneinsätze – Materialien) |

|

Als Werkstoff für verschleißfeste Einsätze in Düsen haben sich Saphir und Keramik bewährt, wobei Keramikeinsätze in stark verschmutztem Abwasser über längere Standzeiten als Saphir verfügen. Sie sind daher besonders für den Einsatz in Kombination mit Wasseraufbereitern geeignet. -

Titan-Keramik: Diese Keramik besteht fast nahezu aus reinem Aluminiumoxid. Durch Zusatz von Titanoxid und anderen Zusätzen entsteht ein sehr feinkörniges Gefüge, dass sich …

|

|

|

|

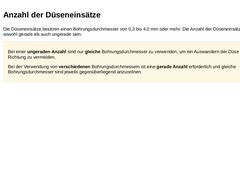

Die Düseneinsätze besitzen einen Bohrungsdurchmesser von 0,3 bis 4,0 mm oder mehr. Die Anzahl der Düseneinsätze kann sowohl gerade als auch ungerade sein. Bei einer ungeraden Anzahl sind nur gleiche Bohrungsdurchmesser zu verwenden, um ein Auswandern der Düse in eine Richtung zu vermeiden. Bei der Verwendung von verschiedenen Bohrungsdurchmessern ist eine gerade Anzahl erforderlich und gleiche Bohrungsdurchmesser sind jeweils gegenüberliegend anzuordnen. |

|

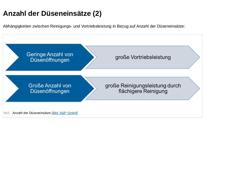

Abhängigkeiten zwischen Reinigungs- und Vortriebsleistung in Bezug auf Anzahl der Düseneinsätze: (Bild: Anzahl der Düseneinsätze) |

|

|

|

-

Radial, schräg nach hinten gerichtet zur Erzeugung der Schleppkraft und zur Reinigung der Rohrwandung

-

Tangential zur Erzeugung einer Drehbewegung, z. B. für Fräsen, Rotationsdüsen etc.

-

Zentrisch, nach vorn gerichtet zur Beseitigung von Verstopfungen

(Bild: Radialdüse - Beseitigung von losen Ablagerungen [Bild S&P GmbH]) (Bild: Rotationsdüse - halbradial nach hinten und senkrecht radial strahlend) (Bild: Verstopfungsdüse - Beseitigung von Verstopfungen [… |