|

(Bild: Vergabeverfahren nach VOB [GAEBa])

Nach VOB/A [VOB00] sind Auftraggeber (AG) dazu verpflichtet, entsprechende Sorgfalt bei der Vergabe der Bauausführung anzuwenden und sich von der erforderlichen Qualifikation der Auftragnehmer zu überzeugen. Aus diesem Grund sollte in der Ausschreibung als ergänzende Vergabebedingung eine Forderung nach der RAL-Gütesicherung GZ 961 [RAL03][107] oder ein gleichwertiger Qualitätsnachweis enthalten sein (Abschnitt … |

|

Für die Vergabe stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung: - Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

- Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm (funktionale Ausschreibung).

|

|

Bei der Leistungsbeschreibung (LB) mit Leistungsverzeichnis (LV) ist die Phase der technischen Bearbeitung bereits abgeschlossen. Der Auftraggeber (AG) muss auf der Grundlage des weitgehend durchgeplanten Bauentwurfs die Leistungen so eindeutig und erschöpfend beschreiben, dass alle Bieter die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen und ihre Preise ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können (VOB/A §9, Nr.1).

Vollständig ausgeschriebene Baumaßnahmen … |

|

Das Leistungsprogramm beschreibt den Zweck der fertigen Leistung und sollte detaillierte Beschreibungen der gestellten Bauaufgabe, Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen, gutachtliche Auswertungen, behördliche Vollzugsanordnungen u.ä. aufweisen.

Vorraussetzung für eine Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ist nach VOB/A §9 Nr. 10, dass es zweckmäßig ist, die Bauausführung und den Entwurf der Leistungen einem Wettbewerb zu unterstellen, … |

|

Eine große Bedeutung für die Bauausführung besitzen die Wahl des Bauverfahrens und -ablaufs sowie Geräteauswahl und -einsatz. Nach DIN 18319 [DIN18319] sind diese Sache des Auftragnehmers (s. dort Abschnitt 3.1.1). Damit hat der Auftragnehmer grundsätzlich die Risiken zu übernehmen, die sich bei fehlerfreier Vorgabe aus den Abschnitten 0 "Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung" und 2 "Stoffe, Bauteile; Boden und Fels" dieser Norm … |

|

(Bild: Unterlagen zur Beschreibung des Bauentwurfs [GAEBa])

Die Beschreibung der Leistungen ist in der VOB/A §9 geregelt. Sie erfolgt z.B. durch allgemeine Beschreibung der Bauaufgabe, zeichnerische Darstellungen, vorliegende Gutachten, technische Berechnungen (Bild 12.4.2.2) und ist als ein sinnvolles Ganzes auszulegen, ohne dass es einen grundsätzlichen Vorrang des Leistungsverzeichnisses vor den Vorbemerkungen gäbe. Vorbemerkungen können den … |

|

(Bild: Bauablaufbeispiel für einen Vortrieb mittels Mikrotunnelbau (in Anlehnung an [Stein03]))

Im Leistungsverzeichnis (LV) sind ausschließlich Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen sowie alle die Ausführung der Leistung beeinflussenden Umstände zu beschreiben. Es führt listenmäßg die Teilleistungen (Positionen) auf. Unter einer Ordnungszahl (Position) dürfen nur solche Teilleistungen zusammengefasst werden, die nach ihrer technischen … |

|

Die Vortriebsanlagen zeichnen sich durch einen hohen Mechanisierungsgrad aus, der den Einsatz entsprechend spezialisierter und qualifizierter Bauunternehmen erfordert.

Eine fachgerechte und sichere Bauausführung bei der Verlegung von Kanälen in geschlossener Bauweise wird durch die Vergabe an Bauunternehmen erreicht, die den Nachweis der speziellen Fachkunde und Eignung z.B. nach DIN 1960 (VOB/A §8(3)) [DIN1960-Aa] erbringen (Abschnitt 12.3).

Die …

|

|

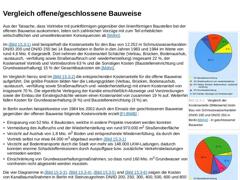

Generell begegnet man der Auffassung, dass die geschlossene Bauweise in jedem Fall kostenaufwändiger als die offene Bauweise sei. Dies dürfte auch ein Grund dafür sein, dass trotz der erreichten Fortschritte und umweltrelevanten Vorteile des grabenlosen Leitungsbaues die ausschreibenden Behörden bzw. Entwässerungsbetriebe, aber auch die bauausführenden Firmen den Einsatz dieser Verfahren nur zögernd in Erwägung ziehen und in manchen Regionen kein … |

|

Die beim Leitungsbau entstehenden Kosten können in direkte und indirekte Kosten unterteilt werden.

Unter direkten Kosten sind die Kosten zu verstehen, die zur unmittelbaren Herstellung eines Kanals aufgewendet werden müssen. Sie sind identisch mit den entstehenden Baukosten und werden durch die örtlichen Vorraussetzungen der jeweiligen Baumaßnahme geprägt. Ein Teil der Kosten ist dabei nicht mehr beeinflussbar.

Sie ergeben sich z.B. aus:

|

|

Die direkten Kosten für die Erstellung von Kanälen in geschlossener Bauweise hängen von den im Abschnitt 15.1 genannten Faktoren und Randbedingungen ab, ergänzt durch spezifische Eigenschaften dieser Bauweise. Dazu zählen die in geringem Maße beeinflussbaren Größen, wie Material- und Gerätekosten.

Die Baukosten bei der geschlossenen Bauweise werden im wesentlichen von vier Kostenanteilen beeinflusst: - Start-, Durchfahr- und Zielschächte

- Vortriebsrohre

|

|

| (Bild: Vergleich der Kostenanteile (Mittelwerte) beim Bau von Schmutzwasserkanälen DN/ID 200 und DN/ID 250 in Berlin [Möhri] - In geschlossener Bauweise) | | (Bild: Vergleich der Kostenanteile (Mittelwerte) beim Bau von Schmutzwasserkanälen DN/ID 200 und DN/ID 250 in Berlin [Möhri] - In offener Bauweise) |

Aus der Tatsache, dass Vortriebe mit punktförmigen gegenüber den linienförmigen Baustellen bei der offenen Bauweise auskommen, leiten sich zahlreichen … |

|

|

|

Nachfolgend sind in Form einer Anleitung (Tabelle 16.2) stichpunktartig die einzelnen Arbeitsschritte zusammengestellt, welche im Zuge der Vorplanung einer Kanalbaumaßnahme (Annahme: Grundlagenermittlung ist bereits abgeschlossen) auf einfache Weise den Entscheidungsprozess ermöglichen sollen, ob ein Kanal unter Berücksichtigung der leitungsspezifischen Randbedingungen mit den im Leitfaden vorgestellten Verfahren wirtschaftlich grabenlos verlegt … |

|

Die vom Generalentwässerungsplan (GEP) bzw. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) oder den Ergebnissen der Kanalnetzplanung, insbesondere der hydraulischen Berechnung (Rohrnennweite, Gefälle etc.) vorgegebene Trasse und Gradiente des neu zu verlegenden Kanals sollten im Rahmen der Vorplanung im Lage- bzw. Höhenplan eingetragen werden, damit eine erste Vorstellung z.B. über die topografischen bzw. örtlichen Verhältnisse, Haltungslänge (Schachtabstände), …

|

|

(Bild: Genormte Kanalquerschnittsformen mit geometrischen Werten bei Vollfüllung nach DIN 4263 (04.91) [DIN4263]) Seit Beginn der modernen Kanalisationstechnik kamen Kanäle mit unterschiedlichsten Querschnittsformen und -abmessungen zum Einsatz, die teilweise heute noch unverändert angewendet werden.

Die wichtigsten Querschnittsformen, nach DIN 4045 [DIN4045:1985] auch Kanalprofile genannt, sind der Kreis-, der normale Ei- und der normale Maulquerschnitt. … |

|

Als Überdeckungshöhe (früher als Tiefenlage bezeichnet) wird nach DIN EN 1610 [DINEN1610:1997] "die lotrechte Entfernung von der Oberkante des Rohrschaftes bis zur Oberfläche bezeichnet."

Die Mindestüberdeckungshöhe der Mischwasser- und Schmutzwasserkanäle wird im allgemeinen durch die Tiefe der zu entwässernden Kellersohlen bestimmt.

Unter Berücksichtigung des erforderlichen Mindestgefälles von 1,0 % bis 2,0 % für die Anschlußkanäle und -leitungen, …

|

|

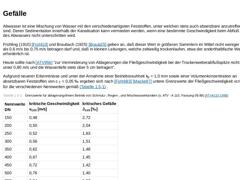

Abwasser ist eine Mischung von Wasser mit den verschiedenartigsten Feststoffen, unter welchen stets auch absetzbare anzutreffen sind. Deren Sedimentation innerhalb der Kanalisation kann vermieden werden, wenn eine bestimmte Geschwindigkeit beim Abfluß des Abwassers nicht unterschritten wird. Frühling (1910) [Frühl10] und Braubach (1925) [Braub25] geben an, daß dieser Wert in größeren Sammlern im Mittel nicht weniger als 0,6 m/s bis 0,75 m/s betragen …

|

|

(Bild: Baugrundzonen bei der Leitungsverlegung in offener Bauweise nach EN 1610 [DINEN1610a] [Bild: S&P GmbH]) Die im Leitungsgraben befindlichen Bereiche werden gemäß DIN EN 1610 [DINEN1610:1997] in Leitungszone und Hauptverfüllung unterteilt (Bild 1.6.1.2) .

Die Leitungszone umfaßt die Bereiche der Bettung, der Seitenverfüllung und der Abdeckung bei Grabenleitungen in der Breite des Grabens, bei Dammleitungen oder sehr breiten Gräben in einer Breite … |

|

Aufschluß über die Art des in früheren Jahren eingebauten Verfüllmaterials geben z.B. [Braub25] und DIN 4033, Ausgabe (05.41) [DIN4033:1979] . "Die Ausfüllung des Raumes zwischen Rohr und Baugrubenwand erfolgt am besten mit einzuschlämmendem Sand oder wenigstens sandigem Boden bis 50 cm über dem Scheitel des Kanals, von wo aus dann die in 15 cm bis 20 cm Stärke einzubringenden Bodenlagen eingestampft werden dürfen" [Braub25] .

In DIN 4033, Ausgabe (… |

|

Grundleitungen sind "im Erdreich oder in der Grundplatte unzugänglich verlegte Leitungen, die das Abwasser in der Regel dem Anschlußkanal zuführen" [DIN1986:1995] (Bild 1.9.1) (Bild 1.9.1) (Bild 1.9.1). |

(Bild: Lage der Grundleitungen unter Gebäuden - Schematische Darstellung [DIN1986b])

|

(Bild: Lage der Grundleitungen unter Gebäuden)

|

(Bild: Lage der Grundleitungen unter Gebäuden - Blick in eine Baugrube mit verlegter Grundleitung aus Steinzeug [… |

|

|

Den größten Problembereich unserer Kanalisationen stellen zweifellos die Anschlußkanäle nach DIN 4045 [DIN4045:1985] bzw. Abwasserleitungen nach DIN EN 752-1 [DINEN752-1:1996] der Grundstücksentwässerungen sowie der Straßenabläufe und ihre Einbindung in die öffentlichen nichtbegehbaren Abwasserkanäle (nachfolgend auch Straßenkanal genannt) dar (Abschnitt 2.3.1) (Abschnitt 2.9) [Stein85d] . (Bild: Gemauerter Kanal (Eiprofil) mit Einlässen [Benze21]) |

|

| | | (Bild: Überblick über typische unterirdische Leitungsarten) | | (Bild: Erdverlegte Leitungen in New York um 1916 [Boegl69]) |

Einen nicht unwesentlichen Erschwernisfaktor können bei der Sanierung von Kanalisationen benachbarte oder kreuzende Versorgungsleitungen vom Fernmeldekabel bis zur Fernwärmeleitung darstellen (Abschnitt 1.11) .

Ihre Lage gegenüber dem defekten Kanal, ihr baulicher Zustand und die Beschaffenheit der sie umgebenden Leitungszone … |

|

Schöne Bäume waren einst Zeichen für Reichtum und Vitalität einer Stadt. Nachdem diese Erkenntnis lange Zeit in Vergessenheit geraten war und Bäume z.B. der Verbesserung des Straßenverkehrs geopfert wurden, werden seit einigen Jahren und in zunehmender Tendenz in den Städten und Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland wieder Maßnahmen zur Stadtbegrünung - selbst auch im Zusammenhang mit der Verkehrsberuhigung - geplant und ausgeführt.

Die Bedeutung … |

|

Nichtbeachtung einschlägiger Normen, Vorschriften und Regelwerke als Schadensursache für Undichtigkeiten |