|

Die Entwicklung des „Optimierten Rohres“ ist das Ergebnis des durch das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW (MUNLV) geförderten F&E-Vorhabens „Entwicklung einer neuartigen Beton- bzw. Stahlbetonrohr-Konzeption mit optimierten Verlegeeigenschaften für den Bau von Abwasserkanälen und -leitungen“. Die Entwicklung des „Optimierten Verlegeverfahrens“ erfolgt im Rahmen des durch die Deutsche Bundesstiftung … |

|

Wesentliche Unterschiede des Optimierten Verlegeverfahrens im Vergleich zur traditionellen Verlegung von Kanälen im offenen Graben sind: -

die Verwendung spezieller Optimierter Betonrohre

-

der Verzicht auf einen seitlichen Arbeitsraum

-

die Verwendung eines speziellen Linearverbaus

-

das Verlegen und Zusammenfügen der Rohre mit einem speziellen Verlegegerät

-

das Verfüllen der Leitungszonenbereiche zwischen Rohr und anstehendem Boden mit Flüssigboden

…

|

|

Welche Kriterien sind bei der Rohrkonzeption zu beachten? -

Vermeidung verlegebedingter Schäden

-

Vereinfachte Anforderungen an die Rohrverlegung

-

Eignung für die automatische Verlegung

-

Optimierung der statischen Eigenschaften

-

Günstiges Verhältnis von Rohrgewicht und Tragfähigkeit

|

|

Das Ergebnis der F&E-Leistung ist der hier dargestellte optimierte Rohrquerschnitt für den Nennweitenbereich DN 500 bis DN 1200. (Bild: Optimierung der Form durch FEM-Analysen) (Bild: Optimiertes Rohr [Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH]) |

|

Die Abdichtung der Rohrverbindungen erfolgt über eine innen liegende Dichtmanschette, bestehend aus einem Edelstahlring mit einer vollflächig aufgeklebten Elastomerdichtung. Die Dichtmanschette ist jederzeit zugänglich und bei Bedarf auswechselbar. (Bild: Optimiertes Rohr mit innenliegender Dichtung [Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH]) (Bild: Detail: Querschnitt des innenliegenden Dichtelements) |

|

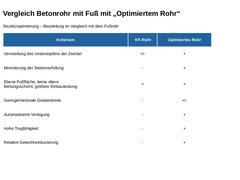

Strukturoptimierung – Beurteilung im Vergleich mit dem Fußrohr |

Kriterium |

KF-Rohr |

Optimiertes Rohr |

|

Vermeidung des Unterstopfens der Zwickel |

+/- |

+ |

|

Minimierung der Seitenverfüllung |

- |

+ |

|

Ebene Fußfläche, keine obere

Bettungsschicht, größere Einbauleistung |

+ |

+ |

|

Geringe/minimale Grabenbreite |

- |

+/- |

|

Automatisierte Verlegung |

- |

+ |

|

Hohe Tragfähigkeit |

- |

+ |

|

Relative Gewichtsreduzierung |

- |

+ |

|

|

Reduzierung des Bodenaushubs Da der Arbeitsraum nicht mehr benötigt wird, kann die Grabenbreite deutlich reduziert werden. (Bild: Gegenüberstellung von traditionellem und optimiertem Verlegeverfahren [Illustration: visaplan GmbH]) (Bild: Optimierte Verlegung: Rund 75% weniger Aushub durch schmalen Graben [Illustration: visaplan GmbH]) Im Vergleich zur „traditionellen“ offenen Bauweise ist ein deutlich geringerer Bodenaushub erforderlich (bei DN 700 … |

|

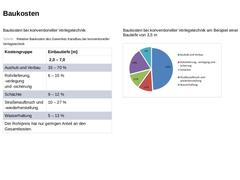

Baukosten bei konventioneller Verlegetechnik (Tabelle: Relative Baukosten des Gewerkes Kanalbau bei konventioneller Verlegetechnik) Baukosten bei konventioneller Verlegetechnik am Beispiel einer Bautiefe von 3,5 m (Bild: Relative Baukosten des Gewerkes Kanalbau bei konventioneller Verlegetechnik) |

|

Die Baustelleneinrichtung unterscheidet sich nicht grundlegend von der einer „traditionellen“ offenen Grabenverlegung. Besonderheiten stellen der modifizierte Linearverbau, das spezielle Verlegegerät sowie die Technik zur Herstellung des Flüssigbodens und zur (eventuell notwendigen) Aufbereitung des Aushubbodens dar. (Bild: Baustelleneinrichtung „Optimiertes Verlegeverfahren“ [Illustration: visaplan GmbH]) |

|

Der Verbau des Rohrgrabens erfolgt mit einem speziell auf das Verlegeverfahren abgestimmten Linearverbau. (Bild: Voraushub für das Optimierte Verlegeverfahren) (Bild: Einstellen der äußeren Verbauplatten für das Optimierte Verlegeverfahren) (Bild: Einstellen der Verbaustreben und der äußeren Verbauplatten für das Optimierte Verlegeverfahren [Illustration: visaplan GmbH]) (Bild: Nachpositionierung der Verbaustrebe (U-Laufwagen) für das Optimierte Verlegeverfahren) |

|

|

(Bild: Herstellung der unteren Bettungsschicht [Illustration: visaplan GmbH]) |

Das Material zur Herstellung der unteren Bettungsschicht, d. h. des Rohrauflagers (z. B. Schotter der Körnung 0/45), wird in den Graben eingebracht und zunächst manuell grob verteilt. |

(Bild: Herstellung der unteren Bettungsschicht) (Bild: Verdichten des Auflagers) |

|

(Bild: Verdichten des Auflagers [Illustration: visaplan GmbH]) |

Nach einem ersten Abziehen der Schicht … |

|

|

|

(Bild: Transporthalterung für das Optimierte Rohr) |

Das Verlegen der Optimierten Betonrohre erfolgt mit einem speziellen Verlegegerät. In besonderen Ausnahmefällen (etwa bei besonders ungünstig querenden Leitungen) ist jedoch auch die Verlegung mit einem Kettengehänge zulässig. |

|

(Bild: Aufnehmen, Transportieren und Ablassen des Optimierten Rohres [Illustration: visaplan GmbH]) |

Das zu verlegende Rohr wird am Lagerplatz durch das Verlegegerät aufgenommen … |

|

|

|

(Bild: Stirnschalung für Flüssigboden [Illustration: visaplan GmbH]) |

Die Verfüllung der seitlichen Zwischenräume zwischen der Rohraußenkante und dem anstehenden Boden erfolgt mit Flüssigboden. Im Rohrgraben ist daher abschnittsweise eine Stirnabschalung (z. B. Blechtafel) einzusetzen, damit der Flüssigboden nicht entweicht. |

|

(Bild: Einfüllen des Flüssigbodens [Illustration: visaplan GmbH]) |

Das Einfüllen des Flüssigbodens erfolgt direkt auf das … |

|

|

Wenn der Aushubboden nicht zum direkten Wiedereinbau geeignet ist, wird er nach dem Verfahren Kronenberger® aufbereitet: (Bild: Dosierung des Mischbinders [Illustration: visaplan GmbH]) (Bild: Vormischen und Nachmischen mit dem Schaufel-Separator [Illustration: visaplan GmbH]) (Bild: Separation von Rest- und Fremdstoffen [Illustration: visaplan GmbH]) Der benötigte Mischbinder wird über die aufzubereitende Bodenmasse verteilt („Abstreuen“ mit einem BigBag) … |

|

Zunächst wird auf den in Flüssigboden gebetteten Rohrstrang eine Abdeckung aufgebracht und verdichtet. Anschließend wird der aufbereitete Boden lagenweise in den Graben eingebracht und ebenfalls verdichtet. Durch kontinuierliches Ziehen der Verbautafeln ist dabei sicher zu stellen, dass der eingebrachte Boden immer gegen den gewachsenen Boden verdichtet wird. Als oberste Schicht wird bei Baustellen im Straßenbereich das Planum für den gesondert herzustellenden … |

|

|

(Bild: Ziehen der Träger und Verbaustützen mit gleichzeitiger Verfüllung der Hohlräume [Illustration: visaplan GmbH]) |

Abschließend werden die Verbaustützen gezogen und der entstehende Hohlraum über die innen liegenden Injektionskanäle mit Flüssigboden verfüllt. |

|

(Bild: Beim Rückbau der Verbaustützen werden beim Optimierten Verlegeverfahren die Hohlräume mit Flüssigboden verfüllt [Illustration: visaplan GmbH]) |

Alternativ ist bei geeigneten Böden … |

|

|

-

Ausschluss der typischen Verlegefehler durch Optimierung der Rohrform und Einsatz eines teilautomatischen Verlegeverfahrens

-

Geringerer Bodenaushub durch geringere Grabenbreite

-

Weniger Deponiebelastung durch Wiederverwendung des Aushubmaterials

Fazit: Das Optimierte Verfahren stellt eine kostengünstigere, umweltschonendere und weniger schadensanfällige Methode zur Verlegung von Kanälen dar. (Video: Zusammenfassende Darstellung des Einbaus eines … |

|

|

|

|

|

Eine Kontrolle der Verdichtung (d. h. der bodenmechanischen Kennwerte, der in Leitungszone und Hauptverfüllung eingebauten Materialien) ist erforderlich, um die planungsseitigen Lastannahmen bzw. ihre etwaige Anpassung an veränderte Bedingungen abzusichern und damit die Übereinstimmung der bodenmechanischen Kennwerte der Rohrleitung mit den Planungsanforderungen (Statik) festzustellen. Darüber hinaus kann der bodenmechanische Kennwert DPr durch Vergleich … |

|

Eine Verdichtungskontrolle ist insbesondere für die Bettungsschicht wichtig, da diese zur Aufnahme von Lasten bereit sein muss, bevor Seitenverfüllung, Abdeckung und Hauptverfüllung eingebracht und verdichtet werden. Daher ist eine zeitliche Einordnung der Verdichtungskontrolle unbedingt empfehlenswert und einer Verdichtungskontrolle nach Abschluss der Arbeiten vorzuziehen (vgl. auch [DWAA139:2019] Abschnitt „Prüfung der Erdarbeiten“). So können nachträgliche … |

|

Um auf einer Baustelle grobe Baumängel und vertragsrechtliche Auseinandersetzungen über die Beurteilung von Ergebnissen verschiedener Prüfverfahren bzw. Prüfgeräte zu vermeiden, sollte (wenn keine vertraglichen Vorgaben festgeschrieben sind) wie folgt verfahren werden: -

Es sollte vor Beginn der Verdichtungsarbeiten vereinbart werden, dass für Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen dasselbe Gerät verwendet wird.

-

Wenn verschiedene Typen von Prüfgeräten …

|

|

-

Wenn es über die Beurteilung der Kontrollergebnisse zu keiner Einigung kommt, sollten direkte Prüfverfahren für die Verdichtungskontrolle verwendet werden.

-

Sind direkte Prüfverfahren aufgrund der Eigenschaften der Böden prüftechnisch zu schwierig, zu zeitaufwändig oder lassen sie sich wegen des Baufortschritts nicht im erforderlichen Umfang zeitgerecht ausführen, können indirekte Prüfverfahren auf Basis von nachweislichen Erfahrungswerten oder …

|

|

Hier sehen Sie einen ersten Überblick über die zur Verfügung stehenden Verfahren zur Kontrolle der Verdichtung. Anschließend werden die Einsatzmöglichkeiten dieser Methoden dargestellt. (Bild: Ausstechzylinderverfahren) (Bild: Sandersatzverfahren) (Bild: Dynamischer Plattendruckversuch) (Bild: Rammsondierungen) |

|

Das Ausstechzylinderverfahren ist für feinkörnige Böden (Tone und Schluffe) ohne nennenswerten Grobkornanteile und für (Fein- bis Mittel-)Sande geeignet. Besonders geeignet ist es für bindige Böden steifer Konsistenz und mitteldicht gelagerte Feinsande. (Bild: Ausstechzylinderverfahren) |