|

Die Reinigung vor einer Inspektion gilt nach DWA-M 197 als Spezialreinigung und erstreckt sich sowohl auf den Sohlen- als auch den Gasraumbereich (z.B. Entfernen der Sielhaut), um alle optisch erkennbaren baulichen Schäden erfassen und ggf. vermessen zu können. Auch die Reinigung vor einer Sanierung gilt nach DWA-M 197 als Spezialreinigung. Die Anforderungen an diese Form der Reinigung richten sich nach den … |

|

|

|

Nachfolgend werden zunächst die Reinigungsziele und -strategien sowie die Entwicklung des Reinigungsplans erläutert. (Bild: Reinigungsziele und -strategien) Entwicklung des Reinigungsplans Grundlage für die Entwicklung des Reinigungsplanes ist die Beschreibung der Reinigungsziele, die aufgrund der Heterogenität von Entwässerungssystemen vielfältig sind und sich auch widersprechen können, wie z.B. hohe Betriebssicherheit versus minimale Reinigungskosten. |

|

Neben den übergeordneten Reinigungszielen können bei der Erstellung des Reinigungsplanes noch weitere Ziele verfolgt werden, wie z. B.: -

Einsparung von Betriebskosten

-

Minimierung der Bürgerbeschwerden

-

Erfüllung der technischen und gesetzlichen Anforderungen

-

Bessere Qualitätskontrolle und Dokumentation der Reinigungsarbeiten (Betriebspersonal/Dienstleister) im Kanalbetrieb

-

Informationsgewinn für zukünftige Reinigungsplanungen

|

|

Der Reinigungsplan wird nicht nur aus den Reinigungszielen sondern auch aus der gewählten Reinigungsstrategie abgeleitet. Wichtig: Die Reinigungsstrategie beschreibt ein längerfristig ausgerichtetes planvolles Vorgehen zur Erreichung definierter Reinigungsziele unter Berücksichtigung der jeweiligen Netzsituation, der vorhandenen Betriebserfahrungen, der verfügbaren Mittel und Ressourcen [Baren2005] [NRW1995]. |

|

|

|

(Bild: Feuerwehr- und Präventivstrategie) Zwei häufig angewandte Reinigungsstrategien, die in der Regel auch in Kombination zum Einsatz kommen, sind: Diese beiden Strategien sind allerdings nicht mehr zeitgemäß und sollten durch eine abgelöst werden. Nachfolgend sind diese … |

|

(Bild: Reaktive Strategie) Bei der reaktiven Strategie erfolgt die Reinigung erst nach dem Auftreten von Problemen und Störfällen. Der Umfang und der Aufwand der Notfalleinsätze sind bei dieser Strategie nicht voraussehbar. Störfälle werden bewusst in Kauf genommen. Der Umfang und der Aufwand der Notfalleinsätze sind bei dieser Strategie nicht voraussehbar. Störfälle werden bewusst in Kauf genommen. Die reaktive Reinigung wird nach DIN EN 14654-3 mit … |

|

(Bild: Präventivstrategie) Die Präventivstrategie basiert auf der Unterhaltsreinigung, die in festen, systematischen Intervallen durchgeführt wird. (Bild: Hochdruckreinigung im Rahmen der Unterhaltsreinigung) (Bild: Schwallspülung im Rahmen der Unterhaltsreinigung) (Bild: Stauspülung im Rahmen der Unterhaltsreinigung) |

|

(Bild: Präventivstrategie) Bezüglich der minimal erforderlichen Reinigungsintervalle (Mindesthäufigkeit) gibt es im Normen- und Regelwerk keine konkreten Angaben. Die Häufigkeit der Kanal- und Schachtreinigung ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, wie z. B.: -

Art des Entwässerungsverfahrens,

-

Abwasserzusammensetzung,

-

Gefälle- und Abflussverhältnisse,

-

Art der Ab- und Anlagerungen und deren Auswirkungen auf den Kläranlagenbetrieb oder die Gewässerreinhaltung,

|

|

(Bild: Bedarfsorientierte Strategie) Es bleibt zu hinterfragen, inwiefern die reaktive und die präventive Strategie einem langfristig orientierten, planvollen Vorgehen entsprechen. Beide Strategien weisen nur ein geringes Optimierungspotenzial auf. Aus diesem Grund wird die Anwendung der sogenannten "Bedarfsorientierten Strategie" empfohlen, die auch als "vorausschauende Reinigung" bezeichnet wird. Die Anwendung dieser Strategie erfordert eine Analyse … |

|

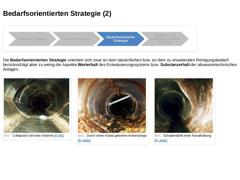

(Bild: Bedarfsorientierte Strategie) Die Bedarfsorientierten Strategie orientiert sich zwar an dem tatsächlichen bzw. an dem zu erwartenden Reinigungsbedarf, berücksichtigt aber zu wenig die Aspekte Werterhalt des Entwässerungssystems bzw. Substanzerhalt der abwassertechnischen Anlagen. (Bild: Collapsed concrete channel) (Bild: Durch einen Kanal gebohrte Ankerstange) (Bild: Schadensbild einer Kanalhaltung) |

|

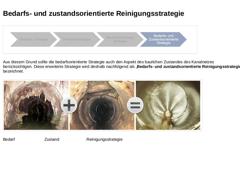

(Bild: Bedarfs- und zustandsorientierte Reinigungsstrategie) Aus diesem Grund sollte die bedarfsorientierte Strategie auch den Aspekt des baulichen Zustandes des Kanalnetzes berücksichtigen. Diese erweiterte Strategie wird deshalb nachfolgend als „Bedarfs- und zustandsorientierte Reinigungsstrategie“ bezeichnet. (Bild: Bedarfs und zustandsorientierte Reinigungsstrategie) Bedarf Zustand Reinigungsstrategie |

|

(Tabelle: Erfüllung von Reinigungszielen bei Einsatz verschiedener Reinigungsstrategien) |

|

|

|

(Bild: Picto Optimisierung) |

|

Die Optimierung des Reinigungsaufwandes ist ein dynamischer Prozess, durch den: (Bild: Picto Volumen Ablagerungen) Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems (Bild: Icon: Recht) Nachweis der Sorgfaltspflicht des Betreibers bzw. Minimierung von reaktiven Reinigungsmaßnahmen auf einem annehmbaren Niveau Reduzierung der Reinigungskosten |

|

Der Reinigungsaufwand, der dem Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit dient, ist der mindestens erforderliche Reinigungsaufwand. Die Integration weiterer Ziele, wie z. B. der Erfüllung rechtlicher Rahmenbedingungen, Vermeidung von Geruchs- und Gasbildung durch Faulprozesse etc., definiert den tatsächlichen Reinigungsaufwand. Der Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit ist eine wesentliche Zielgröße bei der Bestimmung des Reinigungsaufwandes. |

|

Die Optimierungsaufgabe zwischen einerseits möglichst geringem Reinigungsaufwand und andererseits möglichst geringen Betriebsproblemen wird durch nachfolgende Sachverhalte beeinflusst [Kraem2002]: |

(Bild: Optimierungsaufgabe) |

|

|

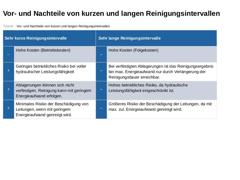

(Tabelle: Vor- und Nachteile von kurzen und langen Reinigungsintervallen) |

|

|

|

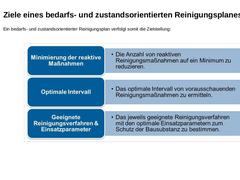

Ein bedarfs- und zustandsorientierter Reinigungsplan verfolgt somit die Zielstellung: Minimierung der reaktiven Maßnahmen -

Die Anzahl von reaktiven Reinigungsmaßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.

-

Das optimale Intervall von vorrauschauenden Reinigungsmaßnahmen zu ermitteln.

Geeignete Reinigungsverfahren & Einsatzparameter -

Das jeweils geeignete Reinigungsverfahren mit den optimalen Einsatzparametern zum Schutz der Bausubstanz zu …

|

|

Die Entwicklung eines bedarfs- und zustandsorientierten Reinigungsplanes für Entwässerungssysteme lässt sich im Rahmen des Managementprozesses in vier Schritte strukturieren: (Bild: Entwicklung eines bedarfs- und zustandsorientierten Reinigungsplanes Bild 11) Diese 4 Schritte sind im Diagramm detaillierter beschrieben und werden nachfolgend erläutert. (Bild: Entwicklung eines bedarfs- und zustandsorientierten Reinigungsplanes Bild 22) |

|

(Bild: Schritt 1: Beschreibung neu) Die Beschreibung des Entwässerungssystems liefert nach DIN EN14654-1 eine wesentliche Basis... -

Zum Verständnis seiner Eigenschaften sowie seines baulichen Zustandes,

-

Für die Analyse seiner Leistungsfähigkeit,

-

Für die Überprüfung der vorhandenen Systemdaten.

Schritt 1: Bestandsaufnahme und Beschreibung des Entwässerungssystems (Bild: Schritt 1: Beschreibung 2)Eine detaillierte und konsistente Bestandsaufnahme und … |

|

Die Überprüfung der vorhandenen Systemdaten sollte alle verfügbaren Netzdaten beinhalten. (Tabelle: Tabelle: Inhalte einer Kanaldatenbank nach DWA-M 145 (Beispiele)) |