|

Im Zusammenhang mit der Mehrfachverlegung wird nachfolgend unter dem Begriff Erdverlegung das unmittelbare gemeinsame Einziehen mehrerer Produktrohrleitungen und/oder Kabel in den aufgefahrenen unterirdischen, vorübergehend standfesten Hohlraum mit Hilfe eines Verfahrens des grabenlosen Leitungsbaus (Abschnitt 5) (Abschnitt 6) (Abschnitt 7.1) (Abschnitt 8.1) (Abschnitt 9.1) (Abschnitt 16) verstanden. Die Leitungen müssen dabei die Belastungen im …

|

|

(Bild: Varianten der grabenlosen Verlegung von Leitungen)

Mantelrohre sind unterirdische nichtbegehbare oder begehbare Rohrleitungen zur nachträglichen Aufnahme mehrerer Produktleitungen oder Schutzrohre gleicher oder unterschiedlicher Art. Im Zusammenhang mit der geschlossenen Bauweise dienen sie verfahrensabhängig zur Herstellung und/oder Stützung des aufgefahrenen Hohlraumes. In diesem Anwendungsfall müssen Mantelrohre auch die Belastungen im … |

|

Bei der losen Verlegung von Leitungen, in der Regel Kabel, werden diese entweder separat nacheinander oder gemeinsam (nichtgebündelt (Abschnitt 2.2.1) in einem Arbeitsgang eingezogen oder eingeblasen (Abschnitt 2.1.2). Dabei wird bewusst auf die Einhaltung von Leitungsabständen und -anordnungen verzichtet, um die Möglichkeit zu haben, zu einem späteren Zeitpunkt u.U. einzelne Leitungen durch Herausziehen zu ersetzen (Bild 2.2.2.1) (Bild 2.2.2.1).… |

|

Bei der gebündelten Verlegung werden die Leitungen in bestimmten Abständen mit Hilfe von z.B. Kunststoffklebebändern, Kabelbindern oder Gleitkufen (Bild 2.2.2.2) (Bild 2.2.2.2) (Bild 2.2.2.2) (Bild 2.2.2.2) zusammengeschnürt. Damit werden eine kontrollierte Führung der Einzelleitungen und die Einhaltung des vorgegebenen Bündelaußendurchmessers weitgehend sichergestellt. Ein späteres Auswechseln einzelner Leitungen durch Herausziehen ist nicht möglich.

|

|

Bei der Blockverlegung werden die einzelnen Produkt- und Schutzrohrleitungen durch Mehrfachschellen oder Abstandhalter kontrolliert angeordnet sowie fixiert und mit Hilfe von Rollen oder Gleitkufen (Bild 2.2.2.3) (Bild 2.2.2.3) (Bild 2.2.2.3) (Bild 2.2.2.3) in das Mantelrohr eingebracht (Abschnitt 2.1.3). | (Bild: Blockverlegung mit Mehrfachschellen im Mantelrohr auf Gleitkufen (rechts) und Rollen (links) [FI-DSI]) | (Bild: Vortrieb eines Mantelrohres … |

|

|

Leitungskanäle sind unterirdische Anlagen zur geordneten Verlegung von Ver- und/oder Entsorgungsleitungen unter Einbeziehung der baulichen Hülle zur Leitungsbefestigung oder -unterstützung mit Hilfe von Dübeln (Bild 2.2.3) (Bild 2.2.3), Spannschellen (Bild 2.2.3) (Bild 2.2.3) (Bild 2.2.3), Mehrfachschellen (Bild 2.2.2.3) oder Leitungsunterstützungen (Bild 2.2.3) (Bild 2.2.3) (Bild 2.2.3). Um die Möglichkeit eines späteren Zugriffs auf die Leitungen … |

|

Beim begehbaren Leitungsgang handelt es sich um eine geschlossene, langgestreckte, begehbare bauliche Anlage zur zugänglichen Verlegung von Ver- und/oder Entsorgungsleitungen, bestehend aus Leitungsgangstrecke sowie Zugangs-, Montage-, Belüftungs-, Abzweig- und Vereinigungsbauwerken [Stein02] [Stein94a] [Stein97d] [Stein98e].

In der Literatur findet man hierfür die unterschiedlichsten Bezeichnungen, wie Sammelkanal, Werkstollen, Kollektor, Rohrkanal, … |

|

Produktrohre, deren Querschnittsfläche während der betrieblichen Nutzungsdauer vom zu transportierenden Stoff nicht vollständig beansprucht wird, können auch als Trasse und Gradiente für andere Produktleitungen dienen.

Diese Idee ist nicht neu.

So dienen die Abwasserkanäle in Paris seit ihrer Verlegung im vergangenen Jahrhundert gleichzeitig zur Aufnahme von Wasser-, Druckluft- und Kabelleitungen (Bild 2.2.5) (Bild 2.2.5), die im oberen "auch bei … |

|

Der Theodolit ist ein Instrument zum Messen von Horizontal- und Vertikalwinkeln (Bild 11.2.2.1). Seine Hauptbestandteile sind der um die vertikale Stehachse drehbare Oberbau mit dem vertikalen Teilkreis, dem um eine horizontale Kippachse drehbaren Zielfernrohr, dem Unterbau mit dem Horizontalkreis sowie Einrichtungen zum Ablesen der Kreiseinteilungen, zur Horizontierung (gleich Vertikalstellen der Stehachse) und zum Zentrieren [Deuml80] [Kahme97]. |

|

(Bild: Lasertheodolit (PENTAX ETH-120 F) [FI-Penta] [FI-GeoFe])

Die Kopplung eines Richtlasers mit einem Theodolit ergibt den Lasertheodolit (Bild 11.2.2.3) [Henne93]. In diesem Fall ersetzt der Laserstrahl den optischen Strahl. Er wird durch das Fernrohr des Theodolits geleitet und projiziert den Lichtfleck auf die Zieltafel.

Mit dem Lasertheodolit können Richtungen im Raum angegeben werden, auch ist durch Drehen des Theodolits um die Stehachse … |

|

Eines der Geräte zur hydrostatischen Höhenmessung ist die Schlauchwaage.

Das Messprinzip beruht auf der physikalischen Eigenschaft von Flüssigkeiten, in verbundenen Gefäßen beliebigen Querschnittes stets den gleichen Flüssigkeitsstand einzunehmen (kommunizierende Röhren).

Im einfachsten Fall befindet sich ein Ende der Schlauchwaage am Messort (gegebenenfalls in einer Sonde, die z. B. auch durch ein Rohr bewegt werden kann) und am anderen Ende des … |

|

Die statische Berechnung von Start-, Ziel- und Durchfahrschächten umfasst: - die Bemessung der einzelnen Verbauelemente und

- die erdstatische Nachweisführung

Bei den Lastannahmen sind zu berücksichtigen: - Erddruck und Wasserdruck

- Verkehrslasten

- Einleitung der Vortriebskraft in den Verbau des Startschachtes bzw. der Zugkraft in den Verbau der Zielschächte.

|

|

Maßgebend für die Größe des Gesamterd- bzw. -Wasserdruckes sind die bodenmechanischen Kennwerte des anstehenden Bodens und die Höhe des Grundwasserspiegels. Bei fehlender Vorgabe der Bodenkennwerte durch einen geotechnischen Bericht (Abschnitt 4.5.2.5) sind die Ansatzwerte der DIN 1055 [DIN1055b] oder den "Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen (EAU)" [EAU1990] (Tabelle 4.3.1.7) zu entnehmen.

Die Ermittlung des Erddruckes erfolgt … |

|

Bei der Bemessung der einzelnen Verbauelemente sind zusätzlich zum Endzustand alle Bauphasen des Vor- und gegebenenfalls Rückbaus zu berücksichtigen [Weiße75b].

Die jeweils zulässigen Spannungen der einzelnen Verbauelemente sind den "EAB - 100" [EAB100] und DIN 4124 [DIN4124:2000] zu entnehmen.

Bei der Herstellung von Verbauarten, die universell einsetzbar und wiederverwendbar sein müssen, sind besondere Forderungen zu stellen. In der Regel werden … |

|

Die erdstatischen Standsicherheitsnachweise umfassen den: - Nachweis gegen hydraulischen Grundbruch während der Schachtherstellung vor dem Einbringen einer Grundwasser sperrenden Sohle

- Nachweis der Auftriebssicherheit nach Einbau der Grundwasser sperrenden Sohle

- Nachweis des Erdauflagers zur Einleitung der Vortriebskraft in den Baugrund hinter dem installierten Widerlager

Die beiden erstgenannten Nachweisführungen, die nur für ins Grundwasser einbindende … |

|

Die Vortriebskräfte, die zwischen Null und der Höchstlast wechseln, werden von den Vortriebszylindern über ein Widerlager entweder bei nicht verbauten Schächten direkt und bei verbauten Schächten zunächst in die Verbauwand und über deren Eigensteifigkeit in den Baugrund eingeleitet.

Die Bodenspannungen ergeben sich aus der Größe der Vortriebskraft, der Schachttiefe, den Bodeneigenschaften und aus den geometrischen Abmessungen des Widerlagers. Letztere … |

|

(Bild: Übersicht über mögliche Einwirkungsarten auf Rohrleitungen)

Vortriebsrohre müssen für die verschiedenen Einwirkungsarten des späteren Betriebes, aber auch für die unterschiedlichen Bauzustände berechnet werden. Einen Überblick über mögliche Einwirkungsarten vermittelt Bild 14.

Die statischen Einwirkungen und die dynamischen Einwirkungen infolge Verkehrslasten auf Vortriebsrohre werden in Abschnitt 14.1, Abschnitt 14.2, Abschnitt 14.3, Abschnitt … |

|

Mögliche, im Bau- und Betriebszustand auftretende Belastungen sind in Tabelle 14.1 zusammengestellt. (Tabelle: Lasten quer zur Rohrachse [ATVA161])

Die maßgebende Lastfallkombination ist im jeweiligen Anwendungsfall auf der Grundlage der örtlichen Bedingungen zu ermitteln.

Eine differenziertere Aufstellung der Einwirkungen in Abhängigkeit der Vortriebsverfahren zeigen Tabelle 14.1 und Tabelle 14.1. (Tabelle: Einwirkungen auf Vortriebsrohre in Abhängigkeiten …

|

|

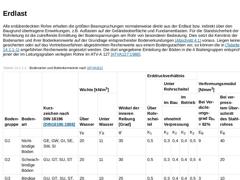

Alle erdüberdeckten Rohre erhalten die größten Beanspruchungen normalerweise direkt aus der Erdlast bzw. indirekt über den Baugrund übertragene Einwirkungen, z.B. Auflasten auf der Geländeoberfläche und Fundamentlasten. Für die Standsicherheit der Rohrleitung ist die zutreffende Ermittlung der Bodenspannungen am Rohr von besonderer Bedeutung. Dies setzt die Kenntnis der Bodenarten und ihrer Bodenkennwerte auf der Grundlage entsprechender Bodenerkundungen (… |

|

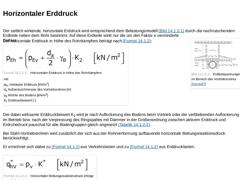

(Bild: Erdlastspannungen im Bereich des Vortriebsrohres [Hornu87])Der seitlich wirkende, horizontale Erddruck wird entsprechend dem Belastungsmodell (Bild 14.1.2) durch die nachrutschenden Erdkeile neben dem Rohr bestimmt. Auf diese Erdkeile wirkt nur die um den Faktor κ verminderte Erdlast.

Der horizontale Erddruck in Höhe des Rohrkämpfers beträgt nach Formel 14.1.2: (Formel: Horizontaler Erddruck in Höhe des Rohrkämpfers) Der dabei wirksame Erddruckbeiwert … |

|

Großflächige Auflasten, die während des Vortriebes dauernd vorhanden sind (z.B. Dammschüttungen), können in der Regel wie eine entsprechend größere Erdüberdeckung allerdings ohne Berücksichtigung der Silo Wirkung für den entsprechenden Erdlastanteil angesetzt werden [ATVA161].

Aus Sicherheitsgründen ist beim Vortrieb unter Gewässern gemäß ATV-A 161 [ATVA161] grundsätzlich κ = 1 anzunehmen. |

|

(Bild: Druckausbreitung von konzentrierten Flächenlasten [Trian00])

Der Einfluss von konzentrierten Flächenlasten, wie z. B. Fundamentlasten, auf den vorgetriebenen Rohrstrang, muss im Einzelfall nachgewiesen werden. Dazu kann eine Berechnung im elastisch isotropen Halbraum dienen.

Vereinfachend lässt ATV-A 161 [ATVA161] eine Berechnung unter allseitiger Druckausbreitung in den Grenzen der Neigung 2:1 bis 1:1 zu (Bild 14.1.4). Die ungünstigere … |

|

Veränderliche oder bewegliche Lasten zählen zu den Verkehrslasten.

Kann die zu erwartende Lastwechselzahl zu einer Werkstoffermüdung führen, ist die Verkehrsbelastung als nicht vorwiegend ruhende Belastung der Vortriebsrohre zu berücksichtigen.

Als Verkehrslasten gelten die Regelfahrzeuge LKW 12 / SLW 30/60 als Straßenfahrzeug, der Bahnlastenzug UIC 71 oder die Bemessungsflugzeuge BFZ im Flughafenbereich [Hornu87].

Auf erdüberdeckte Rohre mit kreisförmigem … |

|

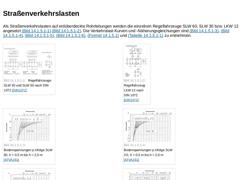

Als Straßenverkehrslasten auf erdüberdeckte Rohrleitungen werden die einzelnen Regelfahrzeuge SLW 60, SLW 30 bzw. LKW 12 angesetzt (Bild 14.1.5.1) (Bild 14.1.5.1). Die Verkehrslast-Kurven und -Näherungsgleichungen sind Bild 14.1.5.1, Bild 14.1.5.1, Bild 14.1.5.1, Bild 14.1.5.1, Formel 14.1.5.1 und Tabelle 14.1.5.1 zu entnehmen. | (Bild: Regelfahrzeuge SLW 30 und SLW 60 nach DIN 1072 [DIN1072]) | (Bild: Regelfahrzeug LKW 12 nach DIN 1072 [DIN1072]) | …

|

|

(Bild: Bodenspannungen infolge Eisenbahnverkehrslasten [ATVA161])

Maßgebend für die Berechnung der Bodenspannungen infolge Eisenbahnverkehrslasten ist nach DS 804 [DEDS804] der Deutschen Bahn AG der ein- oder mehrgleisige Lastenzug UIC 71. Bild 14.1.5.2 zeigt die sich ergebenden Bodenspannungen unter dieser Belastung in Abhängigkeit der Überdeckungshöhe.

Unter Eisenbahnstrecken muss als Mindestüberdeckungshöhe für Vortriebsrohre h = 1,5 m und h = … |